Что вы узнаете

- Что влияет на финансовое развитие детей.

- Как развиваются отношения с деньгами в разном возрасте.

- Как проследить за финансовым поведением ребенка.

- Как составить финансовый портрет ребенка.

Что влияет на финансовое развитие ребенка

Каждый ребенок — уникальная личность, в том числе с точки зрения отношений с деньгами. Даже если дети растут в одной семье, их стиль обращения с деньгами может быть разным. К примеру, один вмиг тратит все деньги на сладости, а другой бережно их копит и хранит. Воспитательные и педагогические приемы, подходящие одному, будут бесполезны для другого.

Так происходит, потому что на поведение ребенка влияют особенности его характера, интересы и внешние факторы — среда, в которой растет ребенок, семейные правила и ценности.

Представим систему финансового развития ребенка в виде треугольника. В его центре будет личность — ребенок со своим характером и интересами. По углам — внешние факторы, влияющие на его финансовое развитие.

Давайте посмотрим на каждый элемент треугольника подробнее.

Среда. Культурный код страны, общие экономические и технологические тренды в мире влияют на мировоззрение ребенка и горизонты его мышления, могут формировать установки и влиять на выбор профессии.

Дети, растущие в странах с высокой предпринимательской культурой, например в США, быстрее набирают опыт в бизнес-проектах. Например, с детства продают лимонад или печенье соседям, систематически подрабатывают на каникулах. Это происходит, потому что их поддерживает сама система, окружение, поэтому им легче переживать первые ошибки.

Здесь же стоит сказать о профессиональной финансовой среде — компаниях, которые продают и продвигают финансовые продукты. Это банки, стартапы, корпорации. Профессиональная среда учит ребенка общаться с представителями банков, различать мошеннические схемы, разбираться в информации и потреблять рекламу.

Друзья, школа, учителя — более близкая среда и люди, влияющие на финансовое развитие и экономическую социализацию детей. Здорово, если в школе ребенка или на дополнительных секциях есть уроки финансовой грамотности, а преподаватель увлечен темой и умеет хорошо объяснять.

Если таких уроков нет, ребенок будет набирать опыт на примерах из жизни, в том числе под влиянием друзей. В школьной среде дети учатся взаимодействовать с другими людьми, видят экономическое разнообразие и неравенство, наблюдают за реальным опытом и начинают понимать, что личный результат будет зависеть от их усилий.

Хорошо, если ребенок и его друзья увлечены проектами: например, устраивают гаражные распродажи, пекут пироги для ярмарок и придумывают школьные стартапы. Но в школе и среди друзей бывают и неприятные ситуации: финансовый буллинг или воровство. Тут не обойтись без вмешательства взрослых.

Дом и родители — определяющий элемент. Родители — важнейшие наставники, которые могут передать опыт, помочь сориентироваться в мире, заложить основы финансовой культуры и отношений с деньгами.

Представим условного Пашу. Ему 13 лет, он живет в небольшом городе, а его родители владеют магазином техники. Паша с детства помогал родителям в магазине. Дома у него всегда были книги о бизнесе, а одна из любимых книг Паши — «Продавец обуви», история создания бренда «Найк». Паша учился онлайн в детской бизнес-школе и участвовал в чемпионате по бизнес-проектам: он развивает проект по аренде 3D-принтеров. Карманные деньги Паше дают с пяти лет, на первый 3D-принтер он накопил сам. Паша мечтает поскорее стать финансово независимым и помогать родителям.

А есть условная Надя. Ей тоже 13 лет, она тоже живет в небольшом городе. Надя с раннего детства помогает родителям по дому, убирает, хорошо готовит. Ей никогда не давали карманных денег, а еще она не принимает решения, на что и как тратить: родители сами решают, что ей купить, а что нет, и выдают деньги по запросу. Надя видит, что у ее подруг есть свои деньги. Она никак не может решиться поговорить с мамой о такой системе. Ей кажется, что будет здорово найти подработку, но она понятия не имеет, как это сделать.

Получается, что у детей одного и того же возраста уровень финансовой грамотности может быть разным. Все дети развиваются в своем темпе, и умения конкретного ребенка могут не совпадать с умениями его одноклассника. Это нормально: всему можно научиться. Но в освоении финансовой грамотности важна последовательность этапов: прежде чем начинать инвестировать, следует научиться пользоваться банковской картой и копить.

Рассказываем, в каком возрасте и о чем стоит говорить с ребенком и как чаще всего финансово взрослеют дети.

2—3 года. Начальный этап

Первое чувство собственности — это твое, а это мое — просыпается у ребенка еще с первого года жизни. А в полтора-два года дети начинают активно взаимодействовать с миром вещей и изучать устройство всего. Так они учатся осознавать свои потребности и понимают, что для их удовлетворения нужны ресурсы: мыльные пузыри не сделать без специальной жидкости, а мороженое закончится — если хочется еще, придется его «добывать», то есть просить у родителей.

В этом же возрасте дети сталкиваются с торговлей и начинают связывать картинку из рекламы с конкретными товарами. В магазинах начинают выражать свои предпочтения, появляются любимые товары и бренды. Ребенок еще не осознает понятия «бренд», но уже подвержен рекламе. Он с большей вероятностью выберет товары со знакомыми образами — условных «Фиксиков», «Три кота» или «Щенячий патруль». Бренды перешли из мультиков в мир вещей и теперь сопровождают нас везде: от молочных продуктов до игрушек и одежды.

В это же время ребенок начинает понимать, какие вещи принадлежат ему: одежда, тарелка, игрушки. А еще — что имеет для него самую большую ценность: без тарелки полдня прожить можно, а вот без любимых игрушек будет тяжелее.

Малышам интересно исследовать предметы и артефакты финансового мира: мамин кошелек, папину карточку, банкомат, терминал оплаты. Им нравится сортировать монеты, ракушки и пуговицы, способные быть игровыми деньгами. Здесь родителям важно следить, чтобы ребенок не брал мелкие предметы в рот, а монеты, которые он учится складывать в копилку, предварительно мыть.

Поведение ребенка в этом возрасте может быть еще спонтанным. Чувствую голод — беру еду, хочу играть — беру игрушки. Ребенок уже многое понимает, но еще плохо выстраивает причинно-следственные связи. В этот период важно знакомить ребенка с экономическим миром и его принципами: говорить, что и как называется, объяснять, зачем нужны разные вещи, показывать, как вы пользуетесь банковской картой, списком продуктов или кошельком, просить его посильной помощи с простыми задачами. Приведем пример.

4—6 лет. Основы финансовой культуры

Говоря о финансовом развитии детей, мы делим его на две части: развитие финансовой культуры и обучение финансовой грамотности.

Финансовая грамотность — это знания и навыки, помогающие нам с умом обращаться с деньгами. А финансовая культура — это часть общей культуры человека. Она связана с ценностями, мировоззрением, здоровыми привычками и финансовым поведением. Культура проявляется в отношении ребенка к деньгам, в понимании материальной ценности вещей и умении различать потребности и желания.

Бывает, что ребенок комкает, рвет и хранит как попало подаренные деньги, часто капризничает в магазине и ломает вещи дома и на детской площадке. Это значит, что у него пока недостаточно навыков самоконтроля и уважения к деньгам и вещам, а его финансовая культура только начинает формироваться. Родителям можно и нужно помогать ребенку: объяснять, что деньги надо всегда хранить в кошельке или копилке, купить все шоколадки в магазине не получится, а в изготовление поломанных им вещей вложено много чужого труда, который надо ценить.

Также в этом возрасте дети начинают понимать связь денег и труда и концепцию обмена денег на товары. Когда ребенок приходит в магазин, выбирает игрушечный паровозик и идет вместе с родителями на кассу, он уже осознает, что паровозик не бесплатный — он стоит определенное количество денег. Эти деньги есть в кошельке у родителей, потому что они ходят на работу, выполняют разные задачи, тратят на это свое время и силы. Ребенок уже понимает, что деньги конечны: их должно хватать не только на его игрушки, но и на еду, одежду, бензин и занятия.

В этом возрасте на детей и родителей обрушивается мощный маркетинг: дети не могут противостоять влиянию рекламы и хотят все. Ребенку трудно контролировать свое поведение и эмоции, если он чего-то очень захотел. Родителям стоит набраться терпения: объяснять, зачем нужна реклама, учить различать свои эмоции, тренировать навык ожидания.

Попробуйте ограничивать экранное время и доступ к рекламе, вводить правила, которые помогут детям делать выбор из многообразия игрушек и вкусностей. Например, не покупать игрушки дороже определенной суммы или больше определенного размера.

Если у вас пока не получается спокойно поговорить с ребенком на эту тему, ребенок нервничает или слишком возбужден, когда видит что-то в магазине, — прежде всего помогите ему успокоиться. Разным детям помогают разные практики. Кому-то нужен физический контакт и объятия, кому-то спокойный разговор, помогающий выразить эмоции, а кому-то просто время. Очень важно сохранять свое спокойствие и убеждение, что вы все делаете правильно.

Вводите правила — они делают мир понятней и создают границы, в которых легче ориентироваться. А еще их можно сделать элементами понятной и интересной игры. Например:

Если вы предлагаете ребенку идею, как в этом примере, важно поддержать ее реализацию на практике. Сам ребенок пока вряд ли сможет совладать с собой и накопить на что-то большое. Мотивируйте его, распишите план конкретных действий, помогите не тратить деньги на другие игрушки, дайте ребенку возможность подработать в учебном режиме. О подработках мы поговорим чуть позже.

Подкрепляйте моватицию с помощью игры. Например, повесьте на видное место поле для дартса и прикрепите в центр изображение той самой игрушки. За каждое полезное действие ребенка — например, когда он помог вам разобрать шкаф или научился пришивать пуговицы — втыкайте кнопки в доску. Как только соберется определенное количество кнопок — пополните копилку ребенка. Таким образом можно удержать внимание ребенка на цели и помочь с ее реализацией. Успех закрепится как достижение в игровом формате.

- 6 лет

- возраст, когда ребенок получает право совершать мелкие сделки

В шесть лет ребенок получает официальное право совершать мелкие бытовые сделки, например самостоятельно покупать хлеб в магазине. Это повод, чтобы начать давать ребенку карманные деньги.

Также в этом возрасте дети начинают готовиться к школе — учатся считать, читать и писать. Финансовые темы можно использовать для развития этих навыков: написать список продуктов, посчитать сдачу или прочесть, что написано в чеке из магазина.

На этом этапе важно использовать преимущественно наличные. Так ребенок сможет почувствовать физический обмен товаров на деньги и осознать, что они имеют ценность, научиться их считать. Банковская карта не даст такого опыта. Это инструмент для следующего этапа финансового развития, когда ребенок будет знакомиться с миром финансовых и цифровых технологий.

Если в вашем городе есть музей денег, поход в него станет хорошей практикой для расширения финансового кругозора. Например, в Петербурге есть музей Гознака, где интересно рассказывают про историю денег, а еще проводят творческие мастер-классы по изготовлению копилки или денежного дерева. А экспозиция «Миллион из монет» наглядным образом покажет ребенку «объем» денег и точно впечатлит его.

7—8 лет. Первая практика

В начальной школе ребенок попадает в новую социально-экономическую среду: он начинает общаться с одноклассниками, видит и сравнивает, сколько денег дают им, какие у них вещи. Теперь у него больше задач, связанных с деньгами: он может покупать еду в столовой, оплачивать проезд, покупать канцтовары.

Важно, чтобы в этом возрасте у ребенка точно появились свои карманные деньги, которых хватит на его обязательные расходы, например перекус, и маленькие желания. Это нужно, чтобы ребенок начал тренировать самостоятельные траты, принятие решений и понял концепцию личного бюджета. А еще — чтобы он натворил свои первые денежные ошибки, это важный опыт в развитии.

Карманные деньги — это деньги, которые мы даем ребенку просто так, на его потребности и желания. Это не деньги за подработку, не подарок на день рождения и не деньги по требованию, нужные ребенку на покупку конкретного товара. Карманные деньги выдаются в определенном размере и с определенной периодичностью.

Лучше всего начинать с суммы, в пределах которой ребенок может считать: в этом возрасте это обычно 200—300 ₽. Желательная периодичность выдачи карманных денег — неделя. Это понятный для младшего школьника интервал. Он осознает его, и в течение такого срока может научиться ждать. В подростковом возрасте можно увеличивать этот период до двух недель или месяца.

Выдавать лучше всю сумму целиком и установить для этого определенный день — например, всегда выдавать деньги по пятницам. Умение распределить финансы до следующей пятницы — это важный навык. Через какое-то время сумму можно увеличить, когда станет понятно, на что ребенок тратит и необходимы ли ему дополнительные деньги.

Когда вы даете карманные деньги, важно обозначить правила. Вот как можно рассказать о них в первый раз.

Будет здорово, если сразу с выдачей карманных денег вы научите ребенка вести учет его доходов и расходов. Для этого подойдет кэшбук — тетрадь для ведения детского бюджета. О том, как его создать и вести, мы подробно расскажем в четвертом уроке курса.

Когда ребенок научится обращаться с наличными, то есть познакомится с номиналом банкнот, научится считать и сопоставлять деньги с ценами товаров, узнает о признаках поддельных купюр, ему можно заводить банковскую карту. Оптимальный возраст, когда карта начнет восприниматься не как игрушка, а как нужный и полезный финансовый продукт, за который ребенок будет чувствовать ответственность, — восемь-девять лет.

9—12 лет. Активный финансовый рост

В этом возрасте у большинства детей уже сложился первый практический опыт. Они совершали самостоятельные покупки, возможно, имеют накопления и уже получали деньги за подработку: например, помогали с какими-то делами родителям по дому или по работе, продавали свои старые вещи, участвовали в школьных ярмарках.

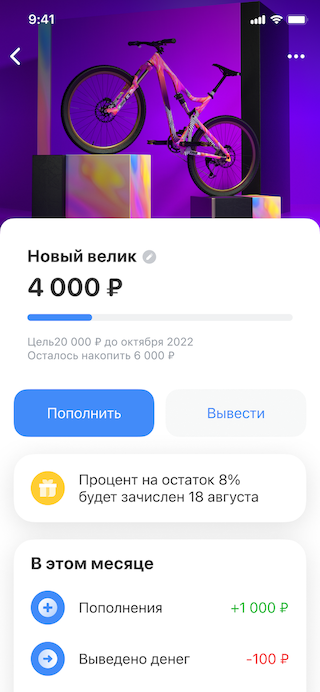

У каждого пятого ребенка в России в этом возрасте уже есть банковская карта и приложение, где можно видеть расходы, заказывать выписку со счета, общаться с банком, получать задания от родителей. Становятся актуальны вопросы финансовой безопасности и защиты данных.

Оформите карту «Джуниор»

Это бесплатная банковская карта для детей: помогает присматривать за тратами ребенка, приносит бонусы за покупки и учит финграмотности

В этом возрасте у детей все так же много желаний, при этом они становятся дороже: вкусняшки и детские игрушки заменяют планшеты, телефоны, модная одежда, велосипеды и самокаты. Понятно, что карманных денег на это не хватит, а родители не всегда готовы на такие покупки. Поэтому дети стремятся получить больше денег и думают, как бы начать зарабатывать самостоятельно.

Все больше времени дети проводят с друзьями и обсуждают деньги с ними. В этот период может обостриться чувство социального неравенства и экономической несправедливости: «Почему кому-то из друзей платят за оценки, а мне нет? Почему кому-то с легкостью покупают дорогой телефон, а мне нет?» Родителям надо быть готовыми отвечать на подобные неудобные вопросы — об этом мы расскажем в шестом уроке.

Полезной практикой для ребенка будет ведение финансовых дневников, где можно вести учет денег, фиксировать свои успехи, ставить цели и планы. На этом этапе родителям важно установить границы и объяснить, что есть личный бюджет ребенка, а есть семейный бюджет. Они связаны между собой. Например, доход ребенка в виде карманных денег — это расход в бюджете родителей.

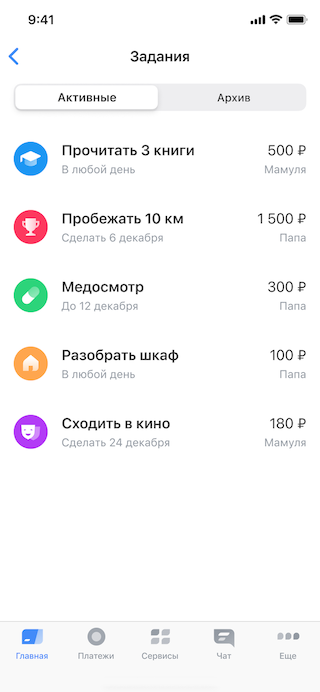

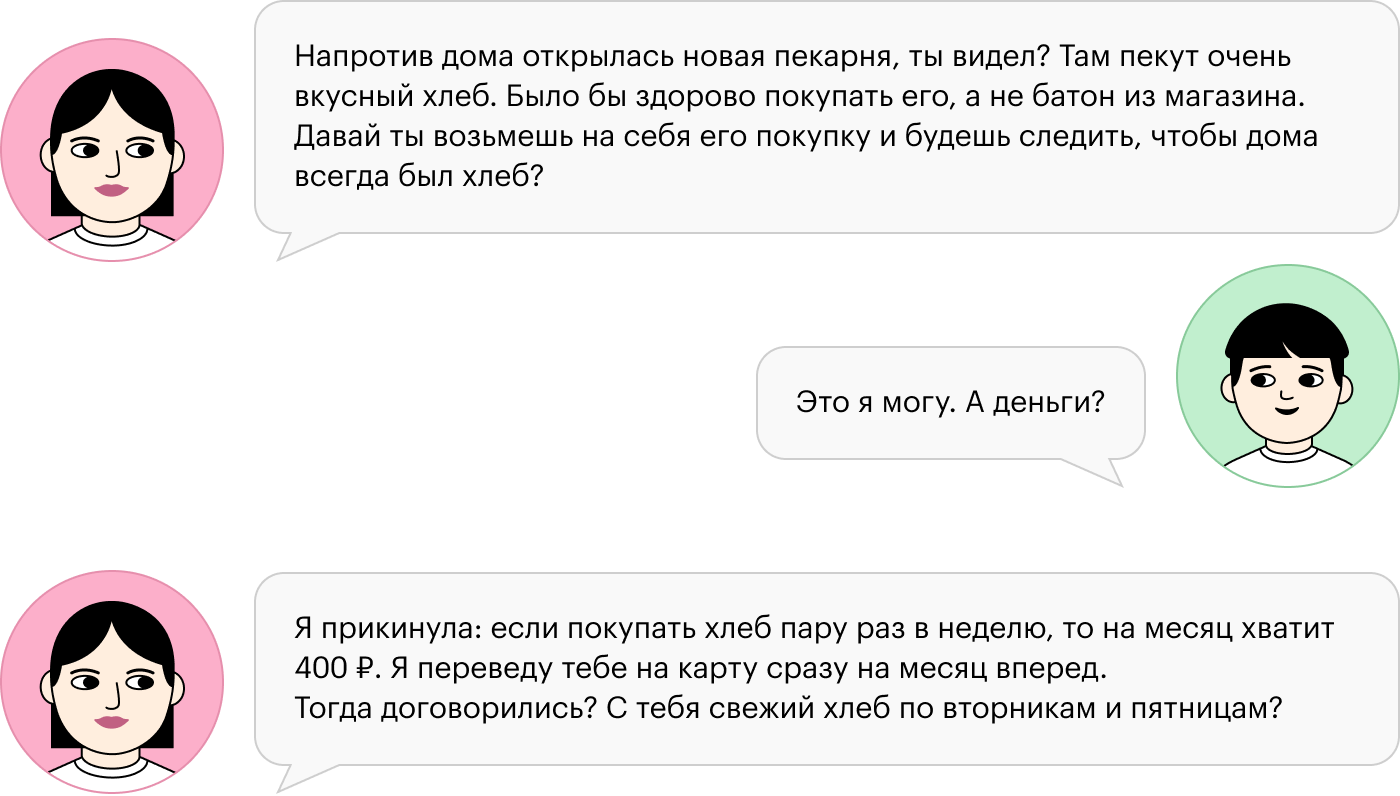

В этом возрасте уже можно делегировать ребенку некоторые домашние дела и статьи расходов. При этом важно перечислять ему израсходованные на общие нужды деньги. Например, ребенку можно делегировать регулярную покупку хлеба:

У такой практики есть риски: ребенок может потратить всю сумму сразу, тогда хлеба вы не дождетесь. Но делегируя ему такую важную задачу, вы покажете свое доверие, дадите возможность выполнить задачу и получить опыт. Даже если ребенок не справится в первый раз и потратит деньги, это не приведет к серьезным финансовым проблемам. Зато научит его распределять финансы на месяц и не поддаваться спонтанной покупке в будущем. Подробнее о том, как лучше делегировать домашние дела и обсуждать их с ребенком, мы расскажем в третьем уроке.

13—15 лет. Финансовая подготовка

В этом возрасте ребенок воспринимает информацию практически на уровне взрослого. С ним можно говорить о финансовых продуктах, инвестициях, налогах, финансовом плане для взрослой жизни — многое ему будет понятно.

С 14 лет можно брать официальную подработку и самостоятельно распоряжаться своими доходами. У ребенка появляется паспорт, теперь он может открыть собственный банковский счет и карту, которая не будет привязана к родительской. Он получает больше свободы, но и больше ответственности.

У ребенка уже есть немало практического опыта: он каждый день что-то покупает, возможно, подрабатывает, развивает свой проект или даже инвестирует со счетов родителей. Но этот опыт еще не систематизирован. Подростку будет трудно его проанализировать, самостоятельно сделать выводы и изменить финансовое поведение. Хотя многим детям в этом возрасте кажется, что они все знают и понимают, на самом деле до финансовой самостоятельности им еще далеко.

Подростковый возраст — сложный для родителей. Тинейджеры ставят под сомнение все, что говорят взрослые, родители перестают быть авторитетом. При этом финансовых вопросов меньше не становится. На помощь могут прийти наставники: педагоги, тренеры, знакомые семьи, способные поделиться жизненным опытом и помочь подростку с его вопросами. Найти наставников можно на курсах дополнительного образования по финансовой грамотности и предпринимательству. Они работают как репетиторы: передают свои знания и опыт, помогают с развитием навыков, сложными вопросами.

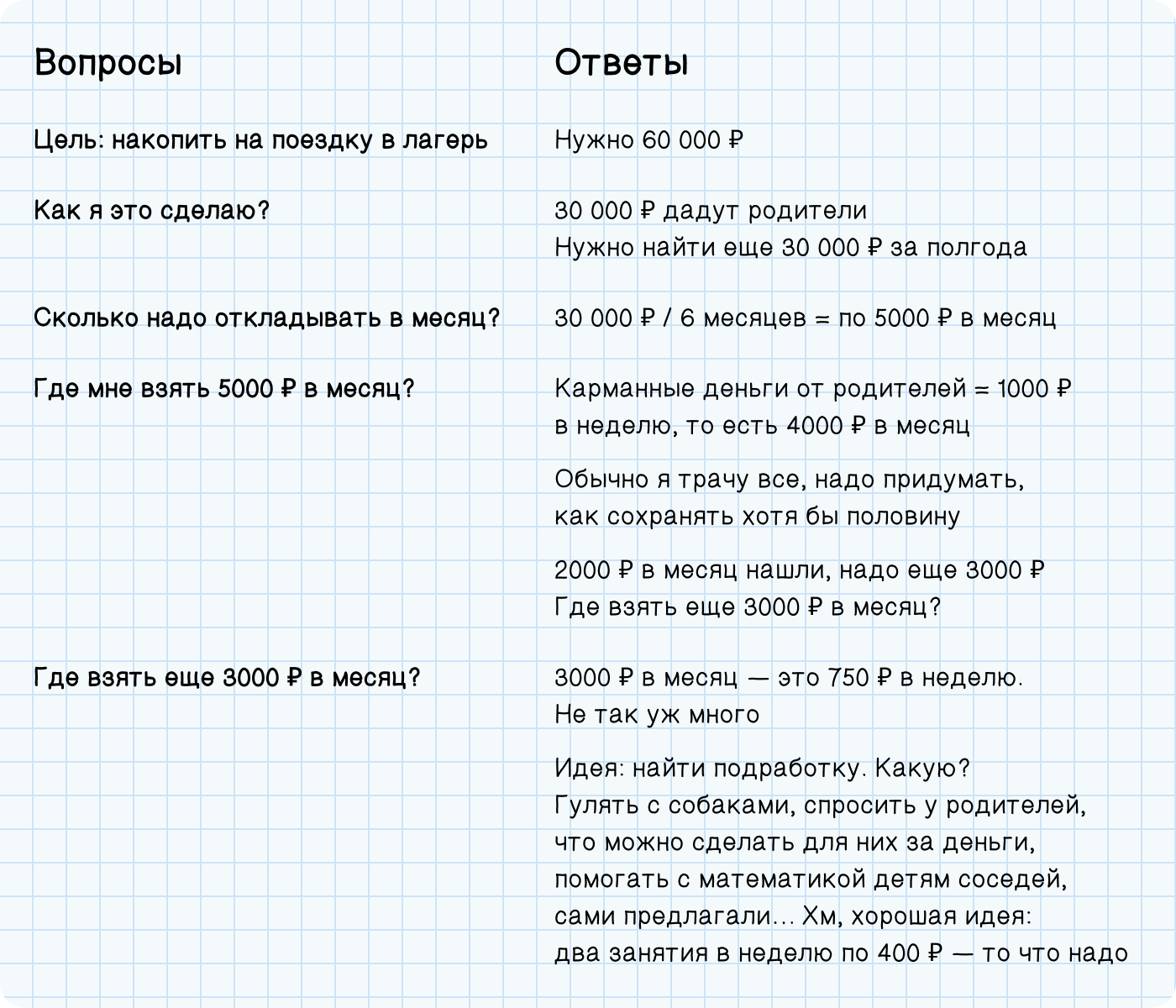

В этом возрасте важно продолжать практиковать учет и планирование бюджета. С недели можно переходить на месяц, а еще привыкать сопоставлять фактические результаты с плановыми. Важно ставить финансовые цели, чтобы формировать навык накоплений: накопить на новый велосипед, видеоигру, поездку в другой город.

Идеи для подработки могут все больше связываться с теми навыками и талантами, которые проявляются у детей. Теперь можно не просто выполнять хоть какой-то труд за деньги, а набираться опыта в области, интересной подростку, где он хотел бы развиваться. Если он любит рисовать, может начать брать заказы на иллюстрации в сети, а если обожает животных — подрабатывать в приютах или догситтером.

16+. Развитие финансовой самостоятельности

Это этап, который ближе всего стоит к самостоятельной финансовой жизни. У подростка уже есть собственный банковский счет и карта, он может взять на себя организацию части семейных дел, самостоятельно заработать на небольшие вещи, которые родители не готовы оплачивать из своего бюджета.

Ребенок еще не обязан себя обеспечивать — до 18 лет по закону это делают родители. Но желание быть финансово независимым, самостоятельно зарабатывать, открыть свой бизнес-проект может быть очень серьезным.

Несмотря на эти стремления и весь накопленный опыт, у детей в этом возрасте чаще всего нет понимания, что такое жизненные риски и как ими управлять. Все ошибки и неудачи превращаются в ценный опыт. Например, если ребенок долго копил на футбольные бутсы, а потом взял и потратил все на вечеринку с друзьями, это заставит его сделать выводы о приоритетах, управлении своими эмоциями и желаниями, воле и дисциплине.

В этом возрасте родителям важно помочь детям научиться управлять рисками и самостоятельно распределять довольно большие суммы: рассказать о существовании финансовых пирамид и других мошеннических схем, научить планировать траты на большие покупки.

Наблюдаем за финансовым поведением ребенка

Сколько бы ни было лет вашему ребенку, у него уже есть определенные привычки и шаблоны поведения при использовании денег. Чтобы понять, куда стоит развиваться, сначала надо разобраться, какое финансовое поведение ему свойственно уже сейчас.

Финансовое поведение — это все действия ребенка по отношению к деньгам, ролям в экономике и тому, как он совершает покупки. Поведение можно замечать, анализировать и корректировать.

В основе поведения лежат мотивы и стимулы — внешние и внутренние побуждения, влияющие на действия ребенка. Некоторые из них могут быть неочевидными, другие — понятными. Например, желание ребенка подзаработать, чтобы купить велосипед круче, чем у одноклассника, — это внешний мотив. А вот купить скоростной велосипед, чтобы стать быстрее и мобильнее или поехать с папой за приключениями — пример внутреннего стимула.

Чем лучше мы понимаем, какие причины стоят за финансовым поведением ребенка, тем легче нам строить диалог, который приведет к нужным результатам. Лучший способ изучить поведение ребенка — наблюдение. Вот как можно это сделать.

Запланируйте пару дней, чтобы понаблюдать за ребенком, лучше в выходные. Поставьте его в ситуацию, где ему нужно будет самостоятельно взаимодействовать с деньгами. Подойдет поход в магазин, кино, парк развлечений, кафе.

Запланируйте бюджет, который вы готовы потратить на такой поход, а часть денег дайте ребенку — он сможет потратить их так, как считает нужным. Сформулируйте правила: за что вы готовы платить, а за что нет, так, чтобы ребенок оказался в ситуации ограничения и необходимости делать выбор — тратить свои деньги или нет.

Понаблюдайте за поведением ребенка. Как он будет выбирать, как будет реагировать на правила и ограничения, готов он потратить свои деньги или нет. Чтобы ничего не забыть, делайте заметки во время наблюдений. Это хорошая почва для обсуждения и разговоров о деньгах.

Например, ребенок может отказаться тратить свои деньги и вместо этого просить, чтобы покупки оплачивали вы. Возможно, он не хочет расставлять приоритеты в тратах и делать выбор, куда потратить свои деньги. Или он хочет получить больше и пробует настаивать на своем. А возможно, ему просто сложно делать выбор или он обижен на вас и надеется, что вы купите игрушку, чтобы его утешить.

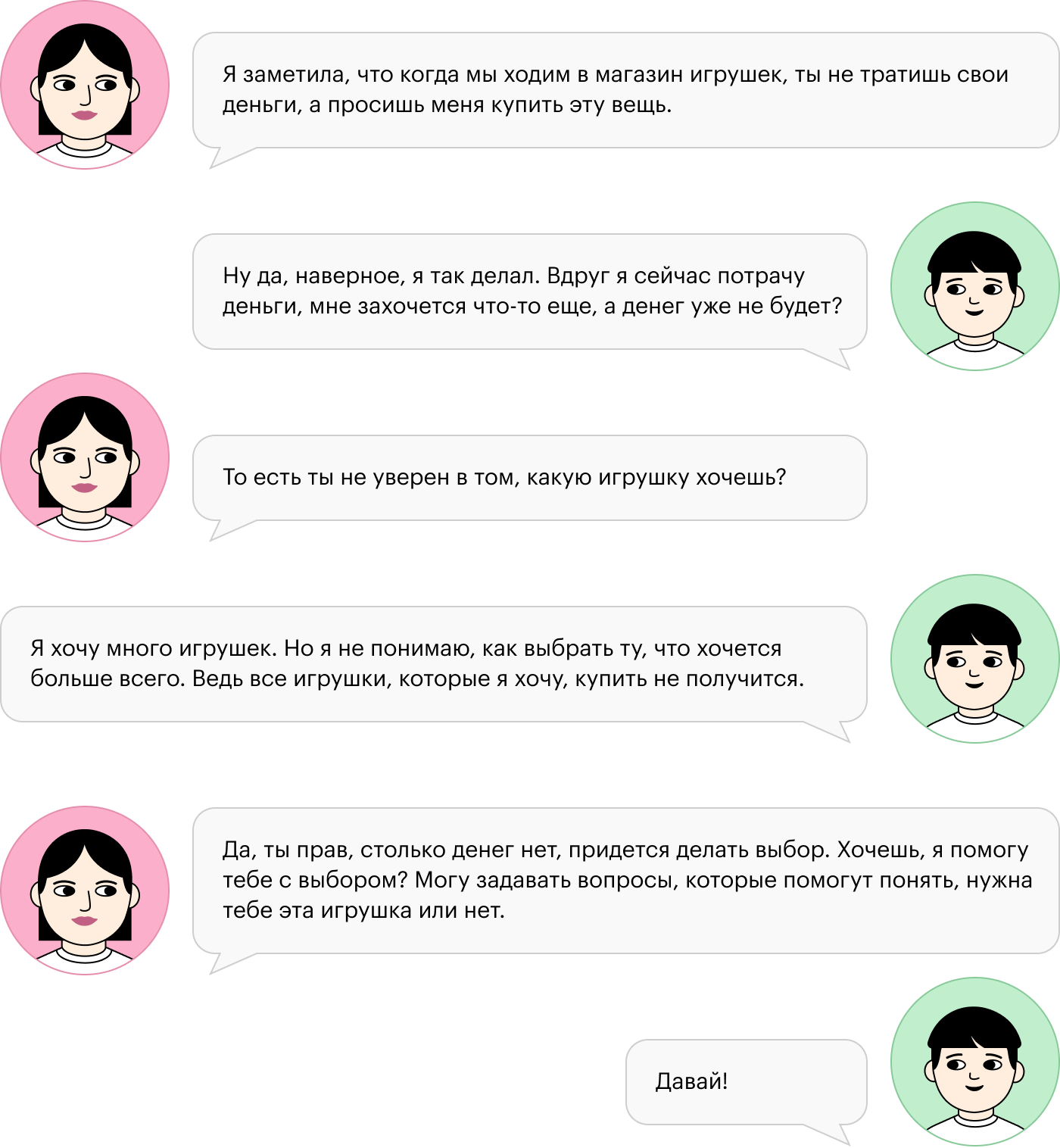

Понаблюдайте, будет ли повторяться такое поведение в будущем. Если да, то нужно поговорить с ребенком и спросить, почему он не хочет тратить свои деньги. Если он на что-то копит, помогите ему реализовать задуманное. Если же он боится, что не хватит на другие классные игрушки, помогите определить лучший для него вариант, чтобы он больше не переживал. В этом случае ваш диалог может выглядеть так:

В этом диалоге мама помогает сыну понять, что на самом деле стоит за его нежеланием тратить деньги. Мама не ругает ребенка, не заставляет делать выбор, она предлагает свою помощь и снижает тревогу. Теперь у него есть поддержка родителя, который поможет правильно потратить деньги на то, что будет наиболее ценным.

Помните, что разговоры с детьми о деньгах могут пойти не по плану. Будьте гибкими, проявляйте искренний интерес и любопытство, вставайте на один уровень с ребенком и учитесь смотреть на мир его глазами. Тогда финансовое развитие станет вашим совместным приключением.

Составляем финансовый портрет ребенка

В этом уроке мы рассмотрели особенности финансового развития детей в разном возрасте. Теперь попробуем сопоставить своего ребенка с этими данными и определить, что он уже знает, а чему ему еще стоит научиться.

Мы уже понаблюдали за ребенком, пора составить его финансовый портрет. Разберем на примерах.

- Моему Владику 14 лет. Он хорошо считает, у него есть карманные деньги, банковская карта, иногда он находит подработку. Я никогда не платила и не буду платить ему за оценки. У него есть накопления — он копит на новый телефон. Кажется, у Владика есть предпринимательские черты: он умеет легко договариваться и видит перспективные возможности.

- Моему Дане пять лет. У него есть кошелек и копилка, я даю ему по 200 ₽ каждую неделю. Он тратит их на вкусняшки, но игрушки выпрашивает у родителей — не хочет тратить свои деньги и очень расстраивается, когда ему отказывают. Даня говорит, что хочет быть космонавтом, и интересуется, как ему можно выучиться на него.

Если вы составили портрет и вам показалось, что время упущено, ваш ребенок уже вырос, а достаточной финансовой подготовки для его возраста у него нет, не переживайте! Научиться финансовой грамотности можно в любом возрасте. Главное — подобрать подходящие способы, поддержать мотивацию и быть рядом. Этим и займемся в следующих уроках.

Запомнить

- Финансовое развитие детей делится на становление финансовой культуры и обучение финансовой грамотности. Пускать финансовое развитие детей на самотек не стоит, важно помогать ребенку и поддерживать его финансовое просвещение.

- Финансовое развитие начинается с раннего возраста. Уже в полтора-два года ребенок делает первые шаги в экономической социализации. Задача родителей — поддержать его на этом пути. С возрастом задачи будут усложняться.

- Финансовое развитие нелинейно. Если вам кажется, что ваш ребенок пропустил какие-то этапы, не переживайте. Начать можно в любом возрасте и прийти к хорошим результатам, если приложить усилия.

- Научиться финансовой грамотности можно в любом возрасте, но в детстве делать это намного проще.

Что дальше

В следующем уроке мы поговорим о том, какие базовые навыки финансовой грамотности стоит развивать у детей. Посмотрим на примеры диалогов с детьми разного возраста, которые помогут эти навыки прокачать.

Делимся лайфхаками и главным из курсов Учебника. Чит-коды для реальной жизни — в нашем телеграм-канале: @t_uchebnik