Как я была волонтером в Музее истории ГУЛАГа, в зоопарке и на биостанции МГУ

Наши читатели регулярно делятся своим опытом помощи тем, кто в ней нуждается.

За три года героиня этого материала успела помочь жертвам сталинских репрессий, иностранным студентам-физиологам, дому Есенина и жирафу Самсону. Она рассказала, как попала в волонтерство, чему научилась благодаря этому делу и что в отношении окружающих к бескорыстной помощи огорчает ее сильнее всего.

Начало

Я пришла в волонтерство в 2016 году после сильной душевной травмы, целенаправленно желая окружить себя добрыми людьми. Был период, когда что-то перестало вериться в их существование. Прошла профориентирование и определила, что больше всего удовольствия мне приносит социально полезная работа. Одновременно решила пробовать разные виды занятий, чтобы нащупать дело мечты.

В волонтерских активностях участвовала следующие три года. Тогда я не работала на постоянном месте, училась на курсах повышения квалификации, свободного времени было много.

Начала с того, что нагуглила какой-то сайт с общей информацией, что такое волонтерство, и нашла там раздел «Музейное волонтерство». Заполнила анкеты в Музей истории ГУЛАГа, Московский зоопарк и, кажется, в Музей Востока — с ним в итоге что-то не сложилось. В музеи я обратилась, потому что интересуюсь историей и культурой, в зоопарк — из любви и любопытства к животным, ничего неожиданного.

Во всех анкетах главный вопрос — сколько времени в неделю кандидат согласен уделять волонтерству. Обычно волонтерская смена — три-четыре часа, если больше, то волонтера следует накормить, а не все организаторы могут это себе позволить :) Также в анкетах обычно предлагается указать, какие виды помощи для тебя наиболее привлекательны.

Музей истории ГУЛАГа

Музей истории ГУЛАГа я выбрала, потому что тема периода сталинских репрессий мне эмоционально близка еще со школы. Музей не ограничивается «новогодней благотворительностью», значимо участвует в жизни своих подопечных — часто глубоких стариков, пострадавших от политических репрессий в 1940—1950-е. Гордость или скромность часто не позволяют этим людям просить о помощи, которую они, безусловно, заслуживают. Помощь пожилым с самого начала представлялась мне наиболее значимой, поэтому такой подход музея особенно тронул.

Музей не только старается как-то развлечь этих людей, организует чаепития и концерты — тут, кстати, тоже задействованы волонтеры, — но и помогает им в повседневных бытовых вопросах. Я, например, мыла окна, пристраивала кошку, развозила подарки и поздравления к праздникам, сопровождала на прогулках и во время визитов в больницу, ходила за покупками — помню, как одной старушке покупала мацу в кафетерии синагоги на Бронной.

Помогая подопечным музея, я иногда испытывала сильную досаду по отношению к их родственникам.

Далеко не все опекаемые старики одиноки. Но похоже, что зачастую их дети и внуки считают волонтера музея чем-то вроде бесплатной собянинской льготы, положенной их деду или бабке по статусу.

Однажды я приехала к 90-летней старушке помыть окна. Ее квартира меня поразила: старый фонд, минута ходьбы от метро «Красные ворота», четыре просторные комнаты, уносящиеся ввысь потолки, старая лепнина, множество винтажных мелочей, к которым у меня подлинная страсть. Но главное — в этой квартире мне показали отдельный выход на черную лестницу для слуг, я про такие только в книжках читала!

Бабушка была очень славная, общительная. Она уже почти не вставала, но никакой обиды на жизнь и людей у нее не было. Я не задавала ей личных вопросов, но она сама привычно рассказала, что детей у нее нет, что наследник — ее двоюродный брат, который за ней ухаживает и живет тут же, и что квартира отойдет его детям, они живут в Отрадном. Она предлагала им переехать к ней, места бы хватило — но они сказали, что в Отрадном им удобнее.

Брату ее, тоже очень славному, было тогда 85 лет. Он робко спросил меня, не смогу ли я приехать на следующей неделе, когда ему надо будет съездить на дачу. И, выкручиваясь на подоконнике узкого окна со сложной расстекловкой, я не могла не думать о том, почему я, волонтер из ближнего Подмосковья, нахожу время и возможность приехать помыть окна чужой старушке только из симпатии и участия к ее сложно прожитой жизни, а ее внуки не хотят этого сделать даже ради наследства стоимостью ну никак не меньше 40 миллионов? Риторический вопрос, конечно. Делай добро и бросай его в воду — вот девиз волонтера.

Еще волонтеры в Музее истории ГУЛАГа могут работать смотрителями — приглядывать, чтобы посетители не нарушали правила посещения музея, например не ели и не пили в залах. Участвовать в разных субботниках. Помогать в архивах — заниматься транскрибацией аудиозаписей, расшифровкой рукописных документов.

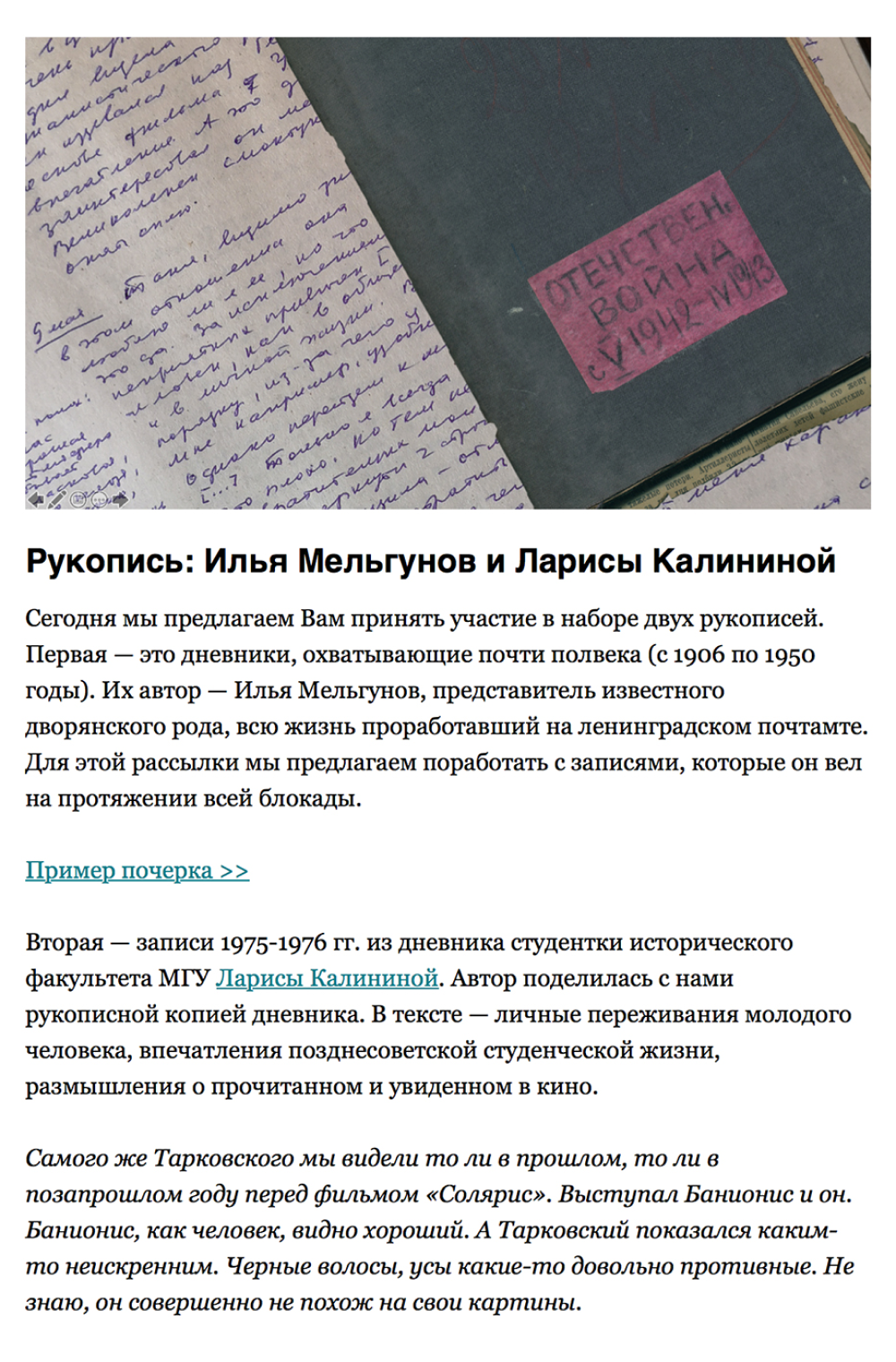

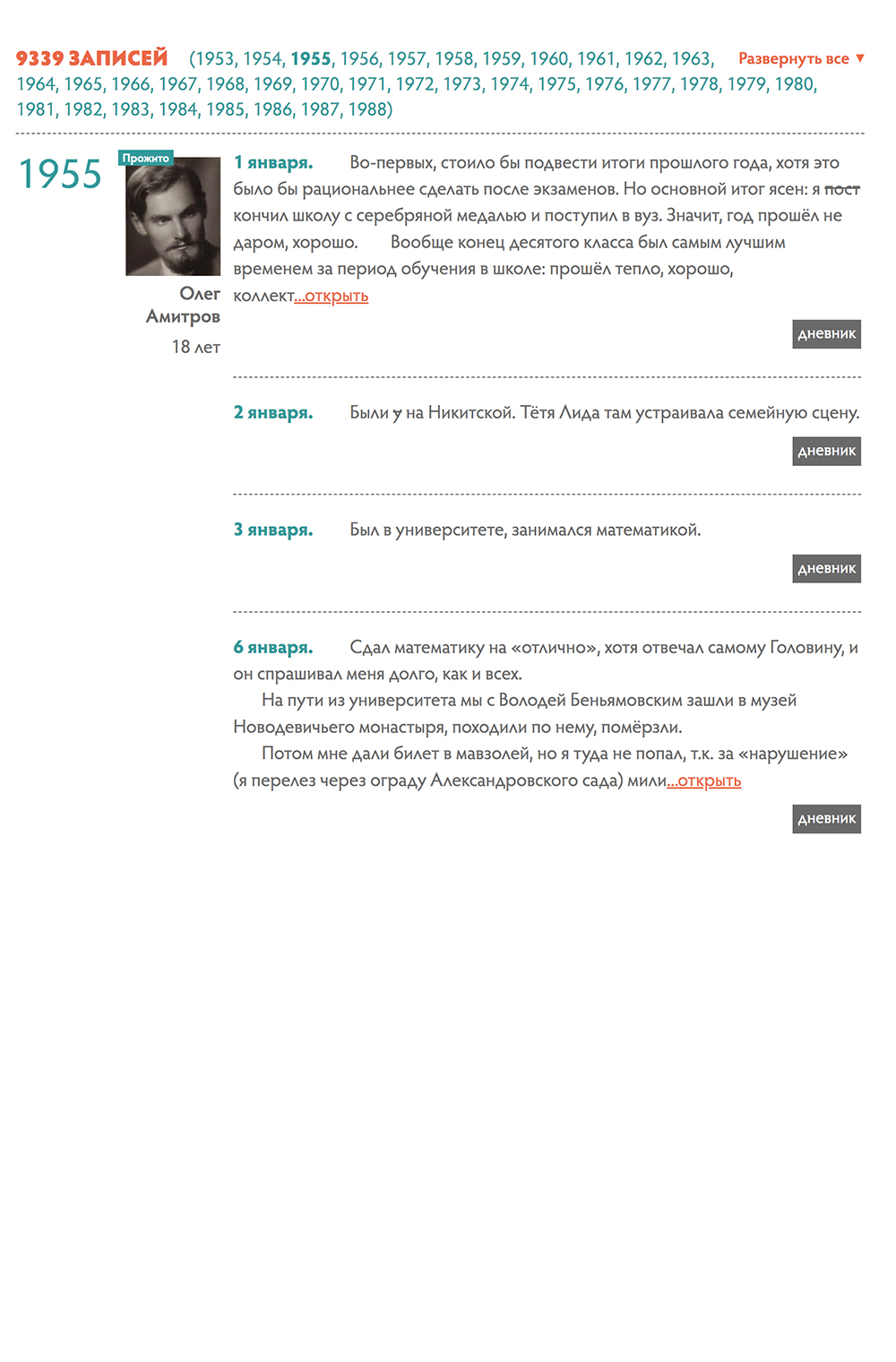

В музее я познакомилась с Мишей Мельниченко, руководителем проекта «Прожито». Это площадка, на которой собирают и публикуют личные дневники, у них большая база оцифрованных и доступных онлайн текстов — как известных людей, так и скромных обывателей. Столь грандиозный замысел невозможно было бы воплотить в жизнь без помощи волонтеров. Попасть в проект легко: оставляешь на сайте свою почту — и тебя включают в рассылку новостей и заданий. Затем высылают письмо с информацией о том, какие дневники сейчас в работе, какой тематики, сложный ли исходник — рукописный это текст или результат сканирования, в котором нужно поправить огрехи распознавания. Выбираешь дневник, через пару дней получаешь файл-исходник и инструкции — например, взять для расшифровки с 10-й по 20-ю страницу.

О волонтерстве в музее у меня осталось много воспоминаний, ярких фрагментов-впечатлений. Искренние, горячие слова благодарности от подопечных музея. Как однажды сидела за столиком с бывшей лагерной узницей Верой Сергеевной Голубевой, ей тогда было 98 лет. Она была глуховата и казалась погруженной в себя, мы ждали, пока приедет ее такси. Смолток был неуместен и не нужен, и я спросила: «Вера Сергеевна, а что в жизни главное?» Она сразу меня поняла и ответила: «Главное — делать добро. Помните, как говорил доктор Гааз: „Спешите делать добро“». Потом подумала и добавила: «Никуда не спешите, даже если опаздываете. Время всегда найдется».

Зоопарк

С Московским зоопарком я сотрудничала в 2016—2017 годах. С тех пор что-то могло измениться, но тогда волонтеры ежедневно дежурили на территории, помогали посетителям ориентироваться и напоминали об основных правилах посещения: не курить, не сорить, не кормить животных.

В особо загруженные дни самых популярных животных приходилось буквально охранять. Однажды в выходной я дежурила у вольера жирафа Самсона, пыталась спасти его от толпы посетителей, которые бросали ему еду. Самсон, звезда зоопарка, прекрасно осознавал свою популярность и выпрашивал запрещенные вкусняшки. Через час я уже ненавидела и жирафа, и посетителей, и их невоспитанных детей. Нашла себе уголок в тени, где ограждение вольера примыкает к стене павильона, примостилась отдохнуть. И вдруг Самсон подошел в этот уголок, изогнув изящную шею, наклонился и посмотрел на меня своими прекрасными глазами, а я смогла погладить его по лбу, потому что только в этом месте была щель, куда можно просунуть руку.

Для меня осталось загадкой, почему жираф повел себя так. Я вовсе не его кипер, и не так часто он мог меня видеть, чтобы запомнить.

Еще волонтеры дежурили в павильонах — присматривали, чтобы посетители не делали фото со вспышкой. Работали в отделе озеленения: например, можно было прополоть клумбу, в награду зоопарк дарил что-нибудь из своей рассады. Помогали на образовательных мероприятиях для детей — фотографировали, подносили реквизит.

Я тоже участвовала в мероприятиях и помогала на площадке общения детского зоопарка. Это огороженный просторный вольер, где находятся козы, пара взрослых овец, лани, альпаки и иногда выводок породистых кур. Никаких трясущихся кроликов и несчастных морских свинок. Животных меняли: летом на площадке были одни козы, зимой — другие, но вовсе не потому, что первых уморили. Их просто перевели в закрытые от людей вольеры, чтобы они не переедали. На площадке прямо на стене установлен автомат со специальным кормом, и животных можно кормить с руки — конечно, если они сами не отпихнули вас и не отжали все в свою пользу, как только вы нажали кнопку и гранулы посыпались. Посещение контактной площадки также ограничено: три часа с утра и три часа после обеда.

В зоопарке я прошла бесплатные курсы экскурсоводов. Там нас учили проводить экскурсии, мы обсуждали особенности работы в зоопарке. Каждый абитуриент за три недели подготовил и защитил свою программу. Моя была о том, как зоопарк пытается компенсировать зверям отсутствие естественной среды обитания. Потом я бесплатно провела эту экскурсию для группы третьеклассников. На деле оказалось, что детям можно рассказывать что угодно, они все равно не слушают. Восьмилетку и в условиях класса не так просто настроить на внимание, а уж когда он в зоопарке, и вовсе дело безнадежное. Там у взрослых мозги отъезжают, чего уж от детей ждать :)

Как сопровождающая я ходила на вечерние обзорные экскурсии — они проводились летом и начинались в семь часов, как только зоопарк закрывался. Погулять по территории после закрытия само по себе очень круто, звери хорошо понимают, когда люди уходят, и сразу становятся активнее.

Еще я занималась на курсах о мелких млекопитающих и декоративных домашних птицах. Вообще, это были платные программы, но волонтеры их проходили бесплатно. Оба курса оказались очень познавательными, а на том, что про млекопитающих, нас водили на экскурсию в научный отдел, куда постороннему не попасть никак иначе. Это был чистый восторг!

Там я увидела звезду фильма «Волкодав из рода Серых псов».

У героя по сюжету был спутник Нелетучий Мыш, и я была уверена, что его нарисовали в 3D. Оказалось, это вполне реальный зверек, камбоджийская летучая лисица. В фильме их снималось шесть, и две из них все еще были в зоопарке — они долгожители, стали совсем ручные, и я кормила их печенькой с руки!

Общество охраны памятников истории и культуры

Как-то в интернете мне попалась информация о школе волонтеров ВООПИК. Это Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, организация с отделениями по всем регионам России. Наша страна баснословно богата объектами архитектурного наследия, именно по этой причине они не очень-то ценятся. Тысячи и тысячи храмов, усадебных комплексов, зданий заморожены и ждут реставрации, которая, как известно, дело долгое и очень дорогое.

В школе волонтеров я прошла подготовительные курсы координаторов. Там рассказывали об основных волонтерских проектах ВООПИК, о типах работ, особенностях их выполнения. На объектах культурного наследия волонтеры чаще всего расчищают территорию или занимаются консервацией объекта — чтобы он не разрушился в ожидании реставрации. Нас учили основным приемам очистки дерева, камня и металла. Я крепко запомнила, что инструмент должен быть мягче очищаемого объекта, чтобы его не повредить, — вспоминаю эту науку каждый раз, когда нужно что-то отскрести или отскоблить. В дальнейшем тех, кто прошел этот курс, назначали координаторами на проектах с большим количеством участников.

Правда, для работ на архитектурных объектах чаще требуются мужчины, а мужчин в волонтерских проектах всегда меньше, чем женщин. Где бы я ни волонтерила — везде оказывалась в женском коллективе. В лучшем случае соотношение мужчин и женщин среди волонтеров — один к четырем, а бывает и один к девяти.

В общем, по этой причине от ВООПИК я в основном ходила на экскурсии и лекции и только однажды помогала расчищать площадку для Есенинского музейного центра по адресу Сивцев Вражек, 44/28. Там был разрушенный флигель, насколько я помню, музей планировал его восстановить. Мы, волонтеры, немного почистили площадку, потом нас угостили чаем. Сейчас на этом месте маленький скверик.

Беломорская биостанция МГУ

У биологического факультета МГУ есть несколько биостанций, там ученые, преподаватели и студенты занимаются научной работой, так сказать, в полях. В конце лета 2018 года на Беломорской биостанции проходила Третья международная молодежная летняя школа по сравнительной физиологии, проводить ее помогали пятеро волонтеров, одним из них была я. Если вы не студент и не сотрудник МГУ, приехать на ББС как волонтер можно разве что по близкому знакомству с администрацией. Я использовала именно этот метод.

Беломорская биостанция имени Н. А. Перцова находится на берегу Кандалакшского залива Белого моря, вблизи границы Мурманской области и Карельской республики. Добирались мы так: из Москвы около 30 часов ехали поездом до станции Кандалакша, далее транспортом, который оплатил директор школы, доехали до поселка Пояконда, где пересели на баржу и уже морем приплыли на ББС.

Ехали вместе со студентами школы, предполагалось, что мы будем приглядывать за ними в пути: почти все они были англоговорящие иностранцы. Но в итоге ничего особенного от нас не потребовалось. На биостанции для всех новоприбывших тут же провели ознакомительную экскурсию по окрестностям, сейчас это уже целый поселок с трехэтажным лабораторным корпусом и вполне приличным беспроводным интернетом. Какие-то шутники на «Яндекс-картах» отметили «Пятерочку» вблизи причала, но на самом деле до такого прогресса еще далеко. Беломорье — суровый, малонаселенный край, сохранивший нетронутой изумительную естественную красоту.

График у студентов был довольно жестким. 12 человек поделили на четыре тройки, у каждой своя задача, ее выполнение курирует преподаватель. Большая часть занятий — практикумы, работа с микроскопом, наблюдение за разными процессами. По вечерам — что-то вроде общей планерки, где каждая тройка рассказывает об итогах дня, отвечает на вопросы.

Школа шла с 29 августа по 10 сентября, за это время был всего один выходной, еще один день посвятили общей поездке на остров Костьян. Два раза вечером включали фильмы: «Собачье сердце» — почти все иностранцы слились после первых 30 минут — и особо нелюбимый мною «Кин-дза-дза». Этот пользовался чуть большим успехом.

Моей обязанностью было фотографировать все и вся, и я старательно делала по две сотни снимков в день.

Тем не менее свободного времени оставалось и на то, чтобы погулять, и покрутиться на кухне, и на лодке пройтись, и по грибы — они там абсолютно непуганые: идешь в лес — перегораживают дорогу, как гоп-стоп. Нас также обязали после ужина убирать кухню котлопункта — мыть гигантские кастрюли, столы и пол.

Еще для студентов планировалась культурная программа — творческий вечер, чтобы познакомить их с поморским фольклором. Несмотря на мою сильную нелюбовь к театральной самодеятельности, я тоже участвовала: и пела, и плясала, и в игры играла, это было очень-очень весело :)

Экономика поездки была такая: мы, волонтеры, сами оплатили себе билеты на фирменный поезд «Арктика» в купе, в 2018 году проезд туда и обратно стоил 10 000 ₽. За трансфер от Кандалакши до биостанции не платили ничего. Пришлось потратиться и на еду — 500 ₽ на человека в сутки. Признаться, для меня это был неприятный сюрприз, я привыкла к бесплатному питанию для волонтеров. Но позже стало понятно, что это очень скромный тариф. Во-первых, нас кормил повар-виртуоз Саша Коцкий — Саша, ты незабываем! Во-вторых, так как все жители ББС много и тяжело работали, порции отчасти это компенсировали и были действительно большие. В-третьих, для студентов подготовили не только экскурсию и фольклорный вечер, но и четыре хлебосольные вечеринки, чтобы впечатлить иностранцев размахом широкой русской души.

Мы жили в двухкомнатных домиках, за что я отдельно благодарна директору школы. Из удобств там была только раковина в закутке между комнатами, но в сравнении с общежитием, где поселили студентов, это было жилье комфорт-класса. Душ был в домиках преподавателей, дважды в неделю для всех нас топили баню.

Все возможные неудобства компенсировала захватывающая дух красота русского Севера: фантастические багряно-золотые закаты, суперлуние как проза будней. Помню, как лежала на причале и смотрела на северное сияние в небе, отчетливо ощущая свершающееся таинство.

Смысл волонтерства

Думаю, занятия волонтерством показаны тем, у кого проблемы с самоодобрением. Общественно полезная работа, за которую тебя искренне благодарят, усиливает внутреннее чувство «я хороший». А еще заметила, что в отношениях, не испорченных деньгами, веду себя сильнее и увереннее.

Волонтерство помогло мне развить проактивность, закрепить профессиональные навыки и улучшить софт-скиллы. В 2017 году я начала работать экскурсоводом — думаю, к выступлениям на публике меня подготовил именно этот опыт. Правда, никого из потенциальных работодателей он ни разу не впечатлил, и я перестала писать о нем в резюме.

Конечно, бывали у меня и не слишком приятные истории, связанные с бескорыстной помощью другим. Например, однажды моему парню под предлогом волонтерства навязали очень грязную неквалифицированную работу, которую местные не соглашались делать даже платно. Я убеждена, что подобные задачи нельзя поручать и соглашаться на них тоже не стоит: такой подход убивает мотивацию волонтера, человек выгорает и больше не участвует в благотворительных проектах. Мне также не понравилась практика заменять волонтерами рабочих, которые получают за ту же работу деньги. Впрочем, там, где в волонтерах на самом деле заинтересованы, обычно таких злоупотреблений не бывает.

Мое участие в проектах приостановилось летом 2020 года: в разгар ковида я переехала из Москвы в один из курортных городов Кавказских Минеральных Вод, где живет моя мама. За два с лишним года о местных волонтерских организациях я не слышала. Тут надо самой проявлять инициативу — приходить куда-то и предлагать поработать бесплатно. Вообще, люди вокруг живут так бедновато, что настоящему тимуровцу долго искать возможности для причинения добра не придется.

Еще можно участвовать в проектах удаленно: например, я могу транскрибировать аудиозаписи или оцифровывать архивные дела. Но выяснилось, что для меня проще собраться и поехать куда-то, чтобы поработать руками, чем усадить себя за компьютер и что-то набирать те же три-четыре часа. А так как теперь я живу в частном доме, нужды собственного хозяйства с лихвой покрывают мои порывы к социально полезной деятельности.

Сейчас для меня желанно волонтерство, где сильнее эмоциональный позитивный отклик.

Если помечтать, то я бы с удовольствием поучаствовала в проекте наставничества для подростков из детских домов. А еще бы записывала и редактировала мемуары подопечных Музея истории ГУЛАГа и съездила в экспедицию к местам бывших лагерей.

Сложно даются задачи, при работе над которыми понимаешь, что твои усилия — это жалкая капля в море. Я, наверное, именно поэтому не иду в кошачьи и собачьи приюты: эта чаша страдания для меня слишком глубока.

Несколько лет назад психолог, которой я рассказала о своем волонтерстве, довольно пренебрежительно прокомментировала, что спасать других стремятся в первую очередь те, кто сам нуждается в спасении. Я с этим мнением не согласна. На благотворительных проектах мне встречались очень разные люди — от девушки с инвалидностью, каждые выходные работающей в хосписе, до мадам на Бентли с личным шофером. Может быть, кто-то действительно уходил в самоотверженную помощь, чтобы заглушить или забормотать свою боль. Но я верю, что причин, которые побуждают людей делать добро другим, гораздо больше.