«Мои ученики всегда забирают чеки»: как я веду уроки финграмотности в сельской школе

Мы запускаем рубрику «Уроки финансовой грамотности», в которой любой читатель Т—Ж может рассказать, как учился или учится распоряжаться деньгами.

Героиня этого выпуска училась финансовой грамотности сразу на практике, зарабатывая свои первые деньги «на картошке», откладывая стипендию, пряча зарплату от пьющего мужа. Теоретические знания она приобрела значительно позже, когда стала преподавать финграмотность детям в сельской школе, и в итоге изменила не только их отношение к деньгам, но и собственную финансовую стратегию.

Это история из Сообщества. Собраны в один материал, бережно отредактированы и оформлены по стандартам редакции.

Личный опыт

Не помню, чтобы в моем детстве кто-то из родных вел гроссбух с записями доходов и расходов. Уже став взрослой, осознала, что финансовое поведение моих близких во многом проистекало из их детства. Мои дедушка и бабушка по материнской линии считали нормальным, что все деньги находились у бабушки, даже когда дед работал, и она выдавала ему на расходы. Дед не возражал против этого, признавая, что деньгами управлять не умеет. К слову, вырос он в бедняцкой семье, рано потерял отца, а мать его считалась женщиной не очень самостоятельной. Бабушка же вышла из середняцкой семьи, в которой достаток не переводился даже в самые лихие годы.

Мама эту схему финансовых отношений усвоила как единственно нормальную, поэтому обижалась на отца за то, что он, по ее словам, утаивал от нее деньги. На деле это было не совсем так. Зарплату отец отдавал ей всю. Деньги лежали в определенном месте, каждый брал необходимые суммы, предупреждая об этом другого. Но у отца как у сельского ветврача был левый доход. И вот эти деньги он оставлял себе, и мама никогда точно не знала, сколько у него в заначке. Ее это не просто расстраивало, она до сих пор на отца обижается, хотя в конечном счете все эти деньги все равно шли на семью. Просто для отца эта заначка была свидетельством его самостоятельности и значимости. Порочных привычек у него не было.

Например, ему часто приходилось по работе ездить в районный поселок, где у него был блат в книжном магазине, — чтение было страстью обоих родителей. Кроме того, профессии родителей были топовыми для сельской местности: он ветврач, она зубной врач. Это открывало доступ к дефицитным товарам и подписке на дефицитные периодические издания. Так что детство у меня было весьма обеспеченным. Я так считала тогда, сравнивая себя с одноклассниками, считаю так и теперь, понимая, что своей дочери такого ощущения дать не смогла.

Хотя бюджет не фиксировался, родители держали под контролем траты. Крупные покупки обсуждались заранее, на них начинали откладывать. В то время можно было воспользоваться рассрочкой: стоимость товара делилась на энное количество месяцев и выплачивалась частями без всяких процентов. Родители часто прибегали к этой услуге при покупке товаров, цена которых была для них существенной. Например, маме в сельмаге предложили зимнее пальто. Обычно за такими вещами летом во время отпуска ездили в Москву, а тут появилась возможность купить на месте. К отпуску деньги откладывались практически в течение всего года, но брать на пальто из этого НЗ не считали целесообразным. Пальто стоило около 100 ₽. Отец в это время получал 90 ₽, а мама — 60 ₽. Пальто купили в рассрочку и за него выплачивали по 10 ₽ в месяц.

Первые мои заработки были связаны с традиционными для того времени работами в совхозе «на картошке». Плюс на лето меня и брата отвозили к бабушке и дедушке в другую деревню — родители жили не в родном селе, а в соседнем районе, куда маму распределили на работу после медучилища. Там мы все лето помогали на огороде, а по итогам сезона дед подкидывал нам рублей по двадцать.

Первую совхозную зарплату я принесла родителям, но они сказали, что я могу распорядиться ею сама. Я купила 300 г конфет «Трюфель», как это всегда делал папа, а на остальные потом покупала близким подарки на праздники. Помню, подарила маме на день рождения духи «Чардаш» в красивой белой коробке. Это был страшно дорогой подарок, ведь стоили они 10—12 ₽.

В дальнейшем, когда в моем распоряжении оказывались значимые суммы, я по-прежнему тратила их на подарки, а остаток откладывала на родительский отпуск, во время которого мы обязательно ездили на неделю в Москву. Там на них можно было купить то, что очень хотелось, но что родители не считали необходимым. Так, например, я купила себе свои первые джинсы.

В студенческие годы я получала стипендию. Обычная стипендия составляла 40 ₽. Этого было вполне достаточно, чтобы месяц полноценно питаться одному человеку. Иногда сессию удавалось сдать на повышенную стипендию — 45 ₽. Родители считали, что должны обеспечить мне условия для получения образования, поэтому выдавали 30 ₽ в месяц на расходы, плюс отец подкидывал из своей заначки — всего получалось 35—50 ₽.

В нашем общежитии было не принято не работать. Отсутствие подработок считалось нормальным только у «козерогов», то есть первокурсников. На втором курсе у меня были проблемы с почками, поэтому я начала работать с третьего.

Студентов не оформляли официально. В то время люди предпенсионного возраста старались найти подработки, чтобы пенсия была побольше, так как ее размер зависел от зарплаты за последние пять лет. Плюс пенсионеры готовы были подрабатывать для увеличения стажа и пенсии. Но реально зачастую работали другие люди. Тому, за кем было закреплено рабочее место, шли стаж и надбавки, а тому, кто реально работал, — деньги. По такой схеме на третьем и четвертом курсе я работала расклейщиком афиш, дворником, лаборантом на кафедре родного института. Устраивалась обычно на 0,33 ставки. Зарплата варьировалась от 20 до 30 ₽. Таким образом, в студенческие годы я имела доход 70—90 ₽ на первом и втором курсе и до 120 ₽ — на третьем и четвертом. Эта сумма была равна полноценной зарплате начинающего инженера.

Конечно, я не помню все мои расходы, но у меня в архиве долго хранилась квитанция на оплату общежития — 21,74 ₽ за год. Пообедать в студенческой столовой можно было на 0,8—0,9 ₽. Буханка хлеба стоила 0,14 ₽, а килограмм сахара — 0,96 ₽. Мясо и овощи я привозила из дома.

Обедать на первом курсе ходили в столовую, так как готовить просто не успевали. Но потом, войдя в ритм, а главное — сдав начертательную геометрию, готовили сами. На первом и втором курсе пользовались услугами прачечной, куда относили постельное белье. Опять же, потом эти траты ушли: приспособились стирать в общежитии.

Еще когда сдавала вступительные экзамены, прислушалась к совету старшей подруги, которая откладывала в начале недели деньги на поездку домой в выходные.

Поначалу это было, наверное, единственное финансовое правило, которого я придерживалась.

Покупка одежды и обуви требовала повышенных трат. Если повезет, можно было купить что-то приличное в московских магазинах по установленной государством цене, но чаще модную одежду покупали у фарцовщиков. В нашем общежитии, например, время от времени появлялся мутный тип, служивший матросом на торговом судне. Приезжал он из Москвы. У него можно было купить одежду, косметику, аксессуары, но по спекулятивной цене.

Часто ездили в Москву на выходные: за продуктами — колбасу или сосиски в нашем городе купить было невозможно, как и многое другое, а также за одеждой и обувью. Ну и с культурной программой. Поскольку я жила весьма зажиточно, на последнюю статью расходов могла позволить себе потратить о-о-очень много. Билеты в московские театры мы могли купить только у спекулянтов — порой дороже в 20—30 раз. Я могла себе позволить пойти в Большой рублей за сто, в то время как в кассе цена на билет варьировалась от 3 до 5 ₽.

В своем городе тоже часто ходила в театры и филармонию. Но там удавалось покупать билеты официальным путем, поэтому редко выбивалась из суммы 5 ₽ за билет.

Большие траты были связаны с летней производственной практикой. Выезжали в другой город на месяц. Условий для приготовления пищи не было, питались в столовых и кафе. В выходные хотелось увидеть все, чем этот город славен. Так я побывала после второго курса в Брянске, после третьего — в Новгороде.

При этом какие-то деньги все же оставались, и у меня кроме потайного кармашка в сумке с наличной заначкой появилась сберкнижка. Постепенно на ней набралось 500 ₽, но все они были проедены в 1991 году, когда гиперинфляция значительно обгоняла рост зарплат.

Может показаться, что в студенческие годы я была прямо финансовым супергением. На самом деле секрет моих успехов заключался в том, что здоровья хватало на успешную учебу и работу, родители, которые не знали о моих подработках, все пять лет помогали и деньгами, и продуктами, плюс всегда были друзья, готовые помочь в трудной ситуации. Например, выйти на работу вместо меня, если приболела, учитывая, что в другой раз я подставлю плечо.

Пятый курс был выпускным. Первый семестр шла подготовка к госэкзаменам, было не до подработок. А второй семестр был дипломной практикой. Диплом я писала на предприятии, куда меня распределили на работу. Это был другой регион. Завод был режимным, и, чтобы я могла заниматься дипломом, меня оформили техником-технологом в цех. Зарплата составляла 80 ₽ после вычета налогов, а стипендия копилась в кассе института.

Когда начала работать, получала 120 ₽ плюс командировочные. Командировок было много, поэтому в среднем выходило 140—160 ₽ в месяц. Это были очень приличные деньги. Мой отец, который был в это время главным ветврачом колхоза, получал 180 ₽.

Ударом по моему благосостоянию стало сочетание сразу нескольких факторов:

- 90-е. Для тех, кто пережил, пояснений не требуется.

- Неудачное замужество. За четыре года совместной жизни муж проработал ровно четыре дня, при этом не только пропивал выбитые из меня деньги, но и тащил из дома все, что мог пропить.

- Рождение ребенка, что означало потерю дохода и новые расходы.

- Переезд в родной город мужа, что означало потерю поддержки близких: писать родителям о катастрофе в моей жизни я не могла.

Когда дочке было полтора года, мне удалось устроить ее в садик и пойти работать гардеробщицей в ПТУ. Гиперинфляция поменяла номинал денег. Я получала 50 000 ₽, при этом за сад отдавала 25 000 ₽. На остальные надо было выжить втроем. Когда-то маршал Миних написал: «Россия управляется непосредственно Господом Богом. Иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует». Моей жизнью тогда тоже управлял Господь.

В какой-то момент я поняла, что больше так не могу. Не могу жить в условиях абсолютной непредсказуемости завтрашнего дня. Надо было исключить главный фактор этой непредсказуемости. Я ушла от мужа. Вернулась к родителям. На дворе стоял 1995 год.

Несколько лет я отдавала всю зарплату маме, а потом она выдавала мне на расходы. Все как в их жизни с отцом. Маме необходимо было чувствовать себя хозяйкой в доме, а у меня не было выбора. Потом мы вышли на смешанный бюджет: складывались на продукты, остальное тратили по своему усмотрению.

Долгое время соотношение моей зарплаты и трат не позволяло мне откладывать деньги. Доходы не могли угнаться за ценами. Ситуация изменилась, когда дочь училась на старших курсах университета. Она подрабатывала, а я, как когда-то мои родители, считала себя обязанной ее содержать. Но она отказывалась. Тогда я решила, что буду откладывать деньги ей на свадьбу. Откладывала не регулярную сумму, а то, что удавалось сэкономить.

Свадьбу дочь с зятем сыграли супербюджетную. Так что большая часть накопленного осталась на счете, который я по возможности продолжала пополнять. В какой-то момент начались проблемы с братом. Он живет отдельно, но тоже прописан в родительском доме. Периодически запивает. Так было и в 2016 году. Во время очередного запоя жена его выгнала, и он пришел жить к нам с мамой. И вот тут я поняла, что ничего не забыла за годы, прошедшие с того момента, как я ушла от мужа. Паника охватывала всякий раз, когда брат задерживался с работы… Поделилась с дочерью. Она тогда сказала: «Тебе нужно место, куда ты сможешь уйти в любой момент». Так у меня появилась идея покупки своего жилья.

В то время у дочери уже был ребенок. Они с зятем снимали квартиру, я частенько выезжала к ним посидеть с внуком, чтобы они могли сходить куда-то. Квартира, в которой они жили, мне очень нравилась. В то время индивидуальное отопление в нашем областном центре только входило в обиход. Для семьи с маленьким ребенком это было архиздорово. Мониторя рынок жилья, я постепенно стала ориентироваться на параметры этой квартиры. Дочь знала об этом и тоже присматривала варианты.

Когда подходящая квартира нашлась, на счете было 350 000 ₽. Зарплата у меня тогда была около 25 000 ₽, но я решила рискнуть. В июне 2017 года оформила ипотеку. Накопленные деньги пошли на первоначальный взнос. Ежемесячный платеж составлял 17 600 ₽. Дополнительными платежами я снизила эту сумму до 14 800 ₽, но, если бы можно было вернуться в прошлое, вносила бы на уменьшение срока.

Квартира была из вторичного фонда, со сносным ремонтом. К моменту оформления ипотеки у меня было уже два внука. Я не видела смысла в том, чтобы дочь жила в съемном жилье, так как брат к тому времени вернулся к жене, а у меня в деревне была стабильная работа и переезжать я не собиралась. Сейчас семья дочери живет в этой квартире. По возможности собирают на первый взнос для покупки своего жилья. Вроде не транжиры, но сейчас я вижу, что многому в отношениях с финансами я ее не научила, так как сама очень многого не знала.

Онлайн-уроки

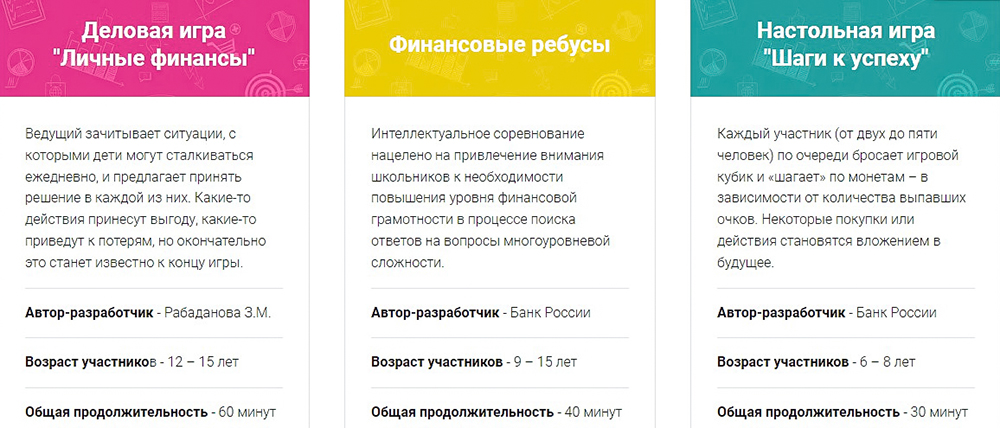

Я работаю учителем истории в сельской школе уже 27 лет. Веду уроки в классах с пятого по одиннадцатый. В 2018 году в нашу школу из Районного управления образования и молодежной политики, РУОиМП, пришло распоряжение организовать просмотр онлайн-урока по финансовой грамотности от Банка России. Само начинание показалось мне интересным, и я вызвалась это сделать. Трудность заключалась в том, что время урока не совсем вписывалось в расписание. Досматривали уже на перемене. Но и мне, и детям было интересно.

За первым уроком последовал второй, потом третий. Всего было не более шести. Их тогда посмотрели все ученики, начиная с шестого класса, это был минимальный возраст, на который уроки были рассчитаны. Проходили они у нас как внеклассные мероприятия.

Так наша школа приняла участие в проекте ЦБ РФ для старшеклассников и студентов. Сама организация онлайн-уроков специальной подготовки не требовала. Надо было просто зарегистрироваться на сайте проекта, получить ссылку на занятие, а в назначенный час включить его. К слову, организация онлайн-уроков и отчеты о них не тарифицировались и оплачивались из стимулирующего фонда буквально копейками.

Собственно, по задумке авторов идеи, уроки эти носят в основном ознакомительный характер и призваны скорее вызвать интерес к теме финансов у детей. Они не предполагают контроля полученных знаний. Потом, когда новые уроки появлялись на сайте, а мы сидели на удаленке, я рассылала ребятам ссылку на подключение. Кто-то игнорировал, но многие заходили и смотрели, особенно старшеклассники. Было время, когда уроки можно было посмотреть в осенние и весенние каникулы. Это было здорово, так как помогало организовать занятия каникулярного школьного лагеря.

Постепенно от онлайновых просмотров мы перешли к тому, что, скачав презентацию во время трансляции урока, я повторяла лекцию сама во время классного часа. Такой формат позволил отходить от текста и обращаться к личному опыту ребят. Наверное, самая интересная тема для них — личный финансовый план.

И самый частый вопрос: «А как откладывать, если денег очень мало?»

Где-то через год мне пришло предложение пройти онлайн-курс по обучению школьников финансовой грамотности в рамках проекта Минфина по повышению уровня финграмотности населения. Формально его продолжительность составляла 180 часов, но в реальности у меня ушло больше. Даже если я нормально проходила тестирование в конце урока, все равно приходилось часто возвращаться к материалу занятия, когда чувствовала, что что-то не поняла. Да и выполнение практических заданий по созданию сценариев занятий не всегда давалось легко. В целом курсы были интересные, организаторы предложили много кейсов для проведения уроков, которыми я до сих пор пользуюсь. Но материал рассчитан все-таки на старшие классы, а в наших реалиях кое-что и для старшеклассников сложновато.

Пятиклашки

Самой большой неожиданностью во всей этой истории стало то, что мне было тесно в формате онлайн-уроков: я захотела и сама узнать больше, и детям в результате дать шире и глубже. Стала искать материал, но в основном это были разрозненные разработки отдельных тем. Мне же хотелось чего-то более-менее завершенного и, главное, доступного и интересного для детей. Я стала искать, параллельно убеждая школьную администрацию в том, что ограничиваться уроками Центробанка — не лучший способ научить детей финансовой грамотности.

Никогда до этого я не клянчила себе дополнительные часы, но сама столько шишек набила на пути к хоть какой-то стабильности, что хотелось уберечь от них ребятню. Потому что далеко не все дети могут узнать от родителей, как эффективно распоряжаться деньгами.

Например, еще лет десять назад столкнулась с такой проблемой: звоню некоторым родителям, а симкарта заблокирована. Спрашиваю у ребенка, он дает новый номер мамы, а месяца через два та же история. Оказывается, мама покупает симку, подключает обещанный платеж, а когда выговорит лимит, блокирует карту и выбрасывает. И покупает у другого оператора. И мама с папой в восторге от того, как они «богатеньких лохов дурят». А потом эти люди идут за кредитом в серьезный банк, возмущаются и долго удивляются, что им отказано, но тут же утешаются в какой-нибудь микрофинансовой организации. И снова удивляются и возмущаются, что долги растут, как опята дождливой осенью.

Или набирают полтора десятка займов на все подряд: хлебопечку, мультиварку, телевизор во всю стену… А потом бегают по сердобольным старушкам-пенсионеркам, занимая на хлеб и коммуналку.

Или так: стоит мамка у прилавка сельского магазина, набирает эклеров семь штук, трубочек с кремом семь штук, две пачки «Несквика», четыре шоколадки, семь эскимо, буханку хлеба и кило риса. А у нее состав семьи такой, что этот килограмм ей на один раз сварить. И даже старушки-пенсионерки ей в долг уже не дают, так как прежних займов дождаться при жизни не чают.

Вот и живут эти люди какой-то обшарпанной жизнью, обижаясь на весь белый свет за ее серость и скудость. Но самое жуткое, что их дети все это считают нормой. И, вырастая, живут так же. И если хоть кому-то удастся объяснить что-то про кредитную историю, сложный процент и рациональное отношение к деньгам — ну здорово же будет!

Два года назад мне дали возможность вести курс внеурочек по финграмотности в пятом классе. Эти занятия проходили раз в неделю. На тот момент я была вполне свободна в выборе учебного материала. И мне как раз попалась книга «Дети и деньги» Евгении Блискавки в формате тетради-учебника. Сначала я пользовалась переведенным с белорусского пособием, потом нашла адаптированный к российским реалиям вариант. Это было здорово, так как до этого пятиклашек сбивали с толку белорусские цены и зарплаты в задачах. Правда, купить на всех не было возможности — я распечатывала детям материал на принтере.

Одно из первых заданий предлагает ребятам выяснить, в чем заключается работа их родителей и сколько они за нее получают. Как оказалось, не все пятиклассники осведомлены, чем их родители заняты на работе и сколько стоит час их труда.

Мне хотелось, чтобы наши занятия были максимально приближены к жизни. Изучение темы «семейный бюджет» начинается с обсуждения обязательных и необязательных трат. Ребята получали задание вместе с родителями составить список обязательных расходов их семьи. Отмечу, что конкретные значения этих трат были непроверяемой частью задания. Тем не менее ребята все равно их прописывали.

Самая большая статья обязательных расходов — покупка продуктов. Следующим заданием было составление базового списка продуктов и сравнение цен в местных магазинах. Дети сделали вывод, что, если приходится покупать продукты в своем селе, лучше потратить немного больше времени, но пройти по всем трем местным магазинам, благо расположены они не так уж далеко друг от друга.

На занятии, посвященном коммунальным услугам, ребята составили памятку экономного жильца. Мы обсуждали, каким образом можно сократить коммунальные платежи, а потом все важные рекомендации свели в буклет и распечатали. Дети даже сами распространили его: раздали в школе, разнесли по сельским магазинам, в которых разрешают оставлять информационные листки для всех желающих. Советы всем известные: от «пользуйтесь стаканом для воды во время чистки зубов» до «обследуйте чердак своего дома и закройте обнаруженные щели». Но тот факт, что они собрали эти советы в один документ, повысило ценность таких приемов в глазах самих ребят.

На выполнение следующего задания терпения хватило не у всех. Нужно было в течение двух недель контролировать расходы. Первая неделя должна была проходить в привычном для семьи режиме, а на второй нужно было ходить в магазин с заранее составленным списком покупок. Конечно, список не гарантирует полного отказа от спонтанных трат, но, по словам ученицы, которая вместе с мамой прошла этот квест, во вторую неделю траты оказались меньше примерно на 1500 ₽.

Вершиной этого пути было составление семейного бюджета. По понятным причинам я не стала давать задание на работу с реальными доходами и расходами конкретных семей. Мы просто немного поиграли в семейный совет, на котором утвердили несколько уровней бюджета гипотетической семьи.

В ходе работы выяснилось, что большинство родителей не выделяют детям карманные деньги, а просто на свое усмотрение выполняют или не выполняют их просьбы. Напросилась на родительское собрание, попросила подумать, не будет ли рациональнее, обсудив с детьми их обычные траты, выделять на них некую сумму раз или два в месяц. Но уже без всяких «ма, купи» или «па, кинь на телефон». Перед собранием обсудила этот вопрос с детьми.

Конечно, я могла только рекомендовать. Тем не менее некоторые родители решили попробовать. Их дети не сразу, но все же научились распределять карманные деньги — не только чтобы их хватало на определенное время, но и чтобы получалось откладывать и копить на какие-то свои цели.

Я подобрала материал, на котором можно было бы построить занятия по финграмотности и в шестом классе, но не сложилось. Эти уроки тогда просто не втиснулись в максимум нагрузки, который мне могли дать. С текущего года внеурочные занятия по финансовой грамотности стали обязательными. И их передали классным руководителям. У ребят, с которыми мы начинали два года назад, их ведет моя коллега, а я сейчас веду финграмотность у своих девятиклассников.

Девятиклассники

Почти все ребята в моем девятом классе имеют собственный доход. Уровень этого дохода невысокий, но свои деньги есть практически у всех. Во-первых, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, могут получить надбавку к пенсии 1200 ₽ при закреплении за ними опекуна через пенсионный фонд. Даже если опекунство формальное, опекуну отдают 500 ₽ ежемесячно. Если опекун доставляет продукты и лекарства, эта сумма увеличивается по договоренности и по факту выполнения поручений. Требования к опекуну — наличие паспорта и отсутствие работы. То есть с 14 лет можно стать таким опекуном. Раньше были ограничения по количеству опекаемых, сейчас их нет. В нашей округе 80-летних стариков гораздо больше, чем подростков. Так что только по этой статье доходов мои дети имеют до 3000 ₽ в месяц.

Во-вторых, летом некоторые дачники вынуждены на несколько дней уезжать в свои города. Открыть-закрыть парники и теплицы, полить растения, покормить и выгулять домашних питомцев, привезенных в деревню, — все это тоже становится способом подработки. Уезжая на зиму, те же дачники просят присматривать за домом, звонят, если едут на выходные, чтобы в помещениях включили отопление, а на участке почистили снег.

В-третьих, ребята часто договариваются с родителями о выделении им «своих грядок». Если семья выращивает овощи на продажу, то за этими грядками ребята ухаживают во время, свободное от домашних обязанностей, а деньги от продажи урожая с них родители отдают детям. Так происходит, конечно, не во всех семьях, но ситуация не единичная.

Ну и совсем серьезное: практически все мои мальчишки отлично управляются с триммерами. Окосить периметр домохозяйства стоит 3—4 тысячи. Выкосить невозделанный участок — 5 тысяч за 10 соток. Очень многие пожилые сельчане уже не сажают свои огороды полностью, так что эта услуга вполне актуальна.

На одном из первых занятий обсудили тему «личный финансовый план». Ребята получили задание составить краткосрочный план, а также провести мониторинг предложений банков по депозитам и определить наиболее выгодное для себя.

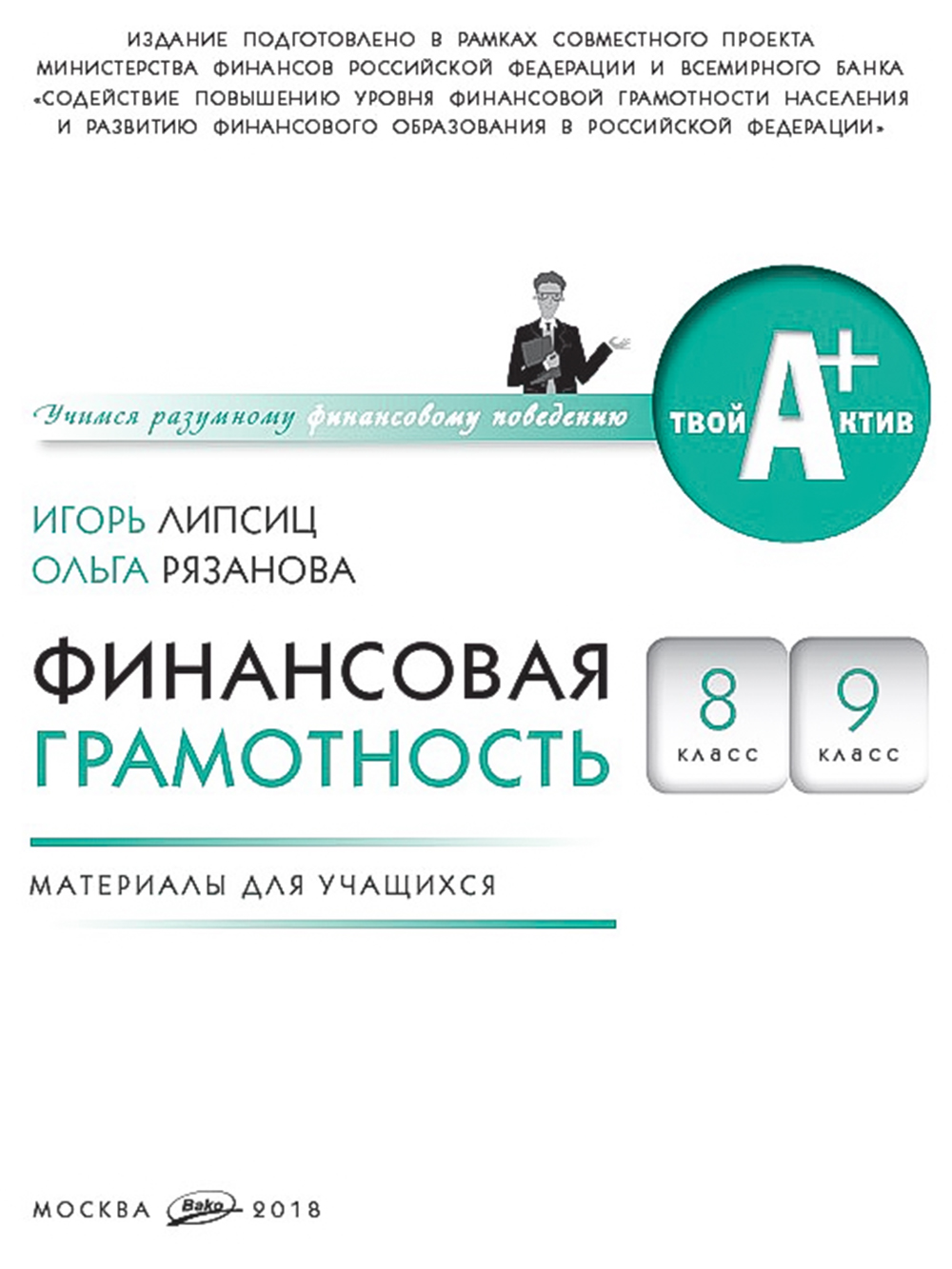

Пособие, которое я выбрала для занятий, нравится мне по следующим причинам. Во-первых, оно охватывает, пусть и довольно поверхностно, основные жизненные ситуации, связанные с финансовыми вопросами. Во-вторых, авторы выпустили полноценный учебно-методический комплекс, включающий не только книгу и рабочую тетрадь для учащихся, но и пособия для учителя и родителей. Все эти материалы находятся в свободном доступе на сайте Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования.

Еще на этом сайте можно найти множество разработок коллег из разных городов. Там же летом 2021 года я прошла очень полезные курсы повышения квалификации. Теоретические вопросы давались в форме видеолекций от преподавателей Высшей школы экономики. В общем, если кто-то из моих детей останется в десятом классе и не сбежит в колледж, нам будет чем заняться и в следующие два года.

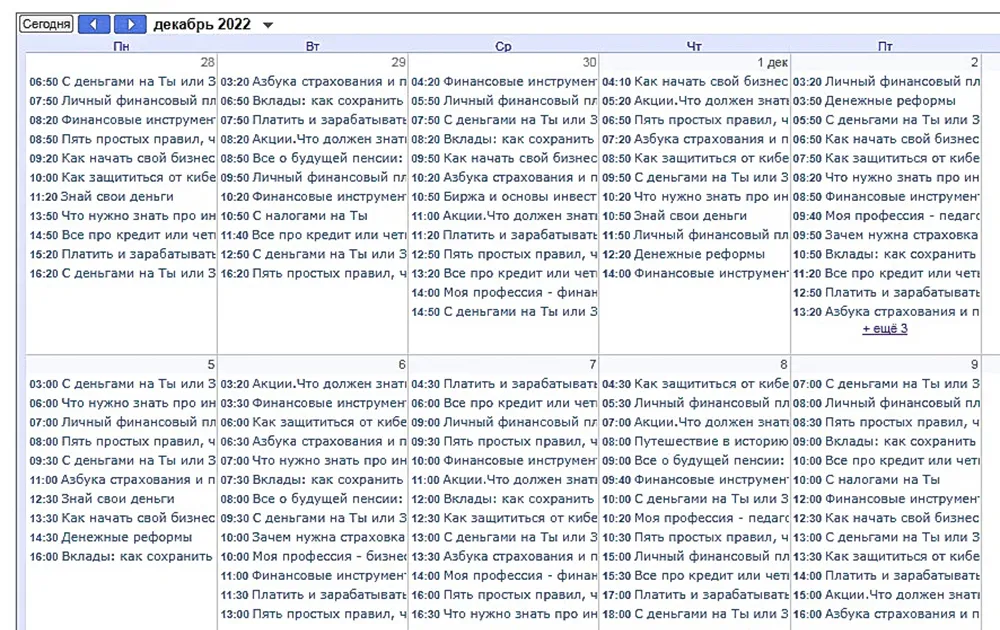

В настоящее время внеурочные занятия по финграмотности практически не связаны с онлайн-уроками от Банка России, с которых все началось. Отмечу, что сейчас их организация для меня — бремя неудобоносимое. Поскольку до текущего учебного года просмотр этих уроков был именно моей общественной нагрузкой, то и демонстрировала я их тому классу, в котором у меня было классное руководство. Всего там 22 темы, и с моим текущим классом мы их уже просмотрели.

Но начиная с 2021 года пошла жесткая отчетность: наше РУОиМП требует, чтобы мы просматривали не менее 10 уроков в полугодие. При этом главной проблемой по-прежнему остается встроить уроки в образовательный процесс, так как их расписание не совпадает с расписанием школы. Отчитаться о просмотре надо, представив сертификат.

Рвение наших чиновников часто напоминает откровенный саботаж.

В результате я смотрю их одна — чтобы ребята не подумали, что у меня склероз и я не помню, что они это уже видели: регистрируюсь, включаюсь, скачиваю презентацию и получаю сертификат. Использую информацию и презенташку для проведения уроков обществознания с близкой тематикой.

Результат

Еще начав смотреть онлайн-уроки Центробанка, попробовала применить то, что узнала из них, на практике. Например, составлять финансовые планы разных уровней, открывать накопительные счета для каждой цели и подключать к ним копилки. Оказалось, что могу позволить себе больше, чем предполагала.

За время работы над уроками я сделала следующие открытия:

- С детьми можно и нужно говорить о деньгах, но совсем не в ключе «это для нас слишком дорого».

- Деньги действительно любят счет.

- Правило «сначала заплати себе» работает.

- Откладывать можно даже с маленьких доходов. Мало — лучше, чем ничего.

- Финансовая подушка способствует хорошему сну не меньше, чем ортопедическая.

- Режим жесткой экономии похож на строгую диету: вероятность срыва гораздо выше, чем достигаемый эффект.

У меня срывы выглядят так: покупая что-то, я придерживаюсь установки «скупой платит дважды», в результате не анализирую, какие функции этой вещи мне нужны реально, и переплачиваю за лишние опции. Например, выбрала самую навороченную микроволновку, а по факту ни грилем не пользовалась, ни пироги в ней не пекла.

Сейчас, прежде чем купить технику, тщательно сравниваю модели по цене, функциональности и набору опций. Продумываю, действительно ли буду пользоваться всеми функциями или можно предпочесть более простой и дешевый вариант.

Раньше, даже если откладывала деньги, могла потратить их сразу на что-то. Когда заначка вырастала до определенных размеров, ехала в город за крупной покупкой, например за морозильной камерой. В денежных запасах опять образовывался ноль, и я снова начинала копить. Теперь понимаю, что подушка безопасности в наше время — это настоящее лекарство от лишних волнений.

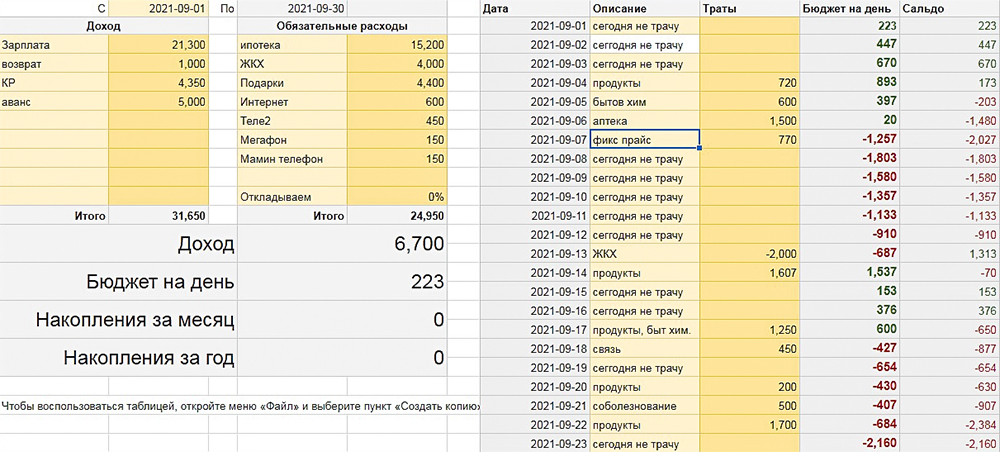

Девятиклассникам показала свои способы ведения бюджета. Время от времени я перехожу от блокнота к экселькам и обратно. На каждый день очень нравится одна из таблиц в Т—Ж: просто, функционально. В таблицу вносятся планируемые доходы и обязательные расходы. Автоматически рассчитывается бюджет на день. Ежедневно записываю в таблицу траты. Если забрасываю ведение бюджета, то сразу ощущаю, что деньги начинают утекать как вода сквозь пальцы.

Рассказываю ребятам про «заначку на билет до дома», ведь многим скоро уезжать от родителей. Правда, отследила такую тенденцию: поскольку внеурочка не предполагает оценок и обязательных домашних заданий, именно дети из трудных семей не очень-то напрягаются, чтобы поработать над рекомендациями учителя.

Но есть и такие ребята, которые прислушиваются к моим советам. Дочь моей коллеги в пятом классе договорилась с мамой о карманных деньгах. Через несколько месяцев мать призналась, что расходов на дочкины хотелки стало меньше. С течением времени мама увеличивала сумму карманных денег, и сейчас у семиклассницы уже есть некоторые накопления. Вместе с дедушкой девочка промониторила информацию о детских картах в разных банках, и мама оформила ей карту.

В наших продуктовых магазинах почему-то не принято забирать чеки. Их выбрасывают прямо у кассы в коробку, практически не глядя. Мама одного из девятиклассников, работающая в таком магазине, сказала, что мои ученики чеки всегда забирают, а ее сын дома ведет блокнот со своими тратами и каждую неделю выделяет маркером то, что считает напрасной покупкой. У парня есть свой небольшой заработок и также собственная банковская карта. Мать говорит, что он частенько балует вкусняшками младших брата и сестру, но в целом стал более осмысленно относиться к деньгам. На ее вопрос, на что он копит, ответил, что хочет сформировать резерв на случай, если во время учебы в колледже ему вдруг не хватит того, что будут давать родители.

Мне пока сложно судить об эффективности курса, так как еще ни один класс не прошел его от начала до конца. Есть проблема и с моими возможностями. Так, я пока ничего толкового не могу сказать ребятам по поводу инвестиций и создания пассивного дохода. Да и смогу ли?

С этого года у нас введены внеурочные занятия по профориентации. Для моего девятого класса тема актуальная. Мы провели тестирование на выявление предпочтительного типа профессии, мониторили рынок вакансий в регионе, используя разные рекрутинговые площадки. Изучили рейтинг региональных колледжей. И целое занятие посвятили тому, чтобы с помощью «колец Венна» выявить, каким образом мои девятиклашки могут подрабатывать уже сегодня. Думаю, что серьезная трезвая оценка своих возможностей на рынке труда имеет прямое отношение к финансовой грамотности.