«Почувствовала свою власть»: 10 историй о незабываемой практике в университете

Отчеты читателей

Университетская практика должна стать знакомством с профессией, но иногда оборачивается настоящим испытанием.

Черная работа, странные поручения и неожиданные бонусы — читатели Тинькофф Журнала поделились студенческими воспоминаниями.

Это комментарии читателей из Сообщества. Собраны в один материал, бережно отредактированы и оформлены по стандартам редакции.

«Так часа четыре и просидели в засаде»

Проходила практику в универе два раза. В первый раз можно было выбрать только то, что предлагал сам вуз. Так как я училась на политологии, в ассортименте были платная поездка в Брюссель, стажировка в странном и никому не известном журнале или стажировка в предвыборном штабе муниципального депутата от «Справедливой России», который, насколько помню, избирался в городскую думу. На последнем варианте мы с моими универскими приятелями и остановились.

В первые три дня нас поставили раздавать листовки возле так называемых кубов. При этом даже пообещали оплатить эти смены — наверное, чтобы мы не слились, как сделали более сообразительные старшекурсники. Раздавать листовки нужно было часов до шести, после чего за нами должны были приехать координаторы штаба, чтобы забрать эти самые кубы. В первый же день они опоздали чуть ли не на полтора часа. Никто их, естественно, не дождался, поэтому на следующий день на нас еще и наехали. Кубы-то дорогие!

Я человек простой: если ко мне относятся без уважения, стараться ради этих людей точно не буду. Поэтому раздавала листовки максимально пассивно. В один день, когда мне не достался куб, вообще гуляла по таганским дворам и потихоньку выбрасывала их в разные мусорки.

Затем нас ждали новые задания. У депутата была своя юридическая фирма, которая занималась обращениями местных жителей. Мне пришлось дня три их перебирать. Надо было находить сканы заявлений на еле работающем компьютере, заносить их в огромную тетрадь, где фиксировалось, куда потом эти обращения пойдут. В то же время мои приятели сидели в штабе и натурально перекладывали никому не нужные бумажки из стопки в стопку. Стоит ли говорить, что сами сотрудники штаба ничего особо не делали, пока на пороге не появлялся мундеп. Увидев, что их подход больше напоминает имитацию бурной деятельности, а не продуманную стратегию, я поняла, что работать по специальности точно не буду. Истории преподавателей, у которых был опыт работы в предвыборных штабах, только подтвердили это.

В предпоследний день нас попросили последить за конкурентами нашего депутата. Они собирали подписи жителей, чтобы их кандидат мог избраться, а нам нужно было сидеть недалеко и снимать на камеру место, где все это происходило. Чтобы потом наш кандидат мог сказать: «Да откуда у вас столько подписей? Видно же, что никто не подходил». Так часа четыре и просидели в засаде.

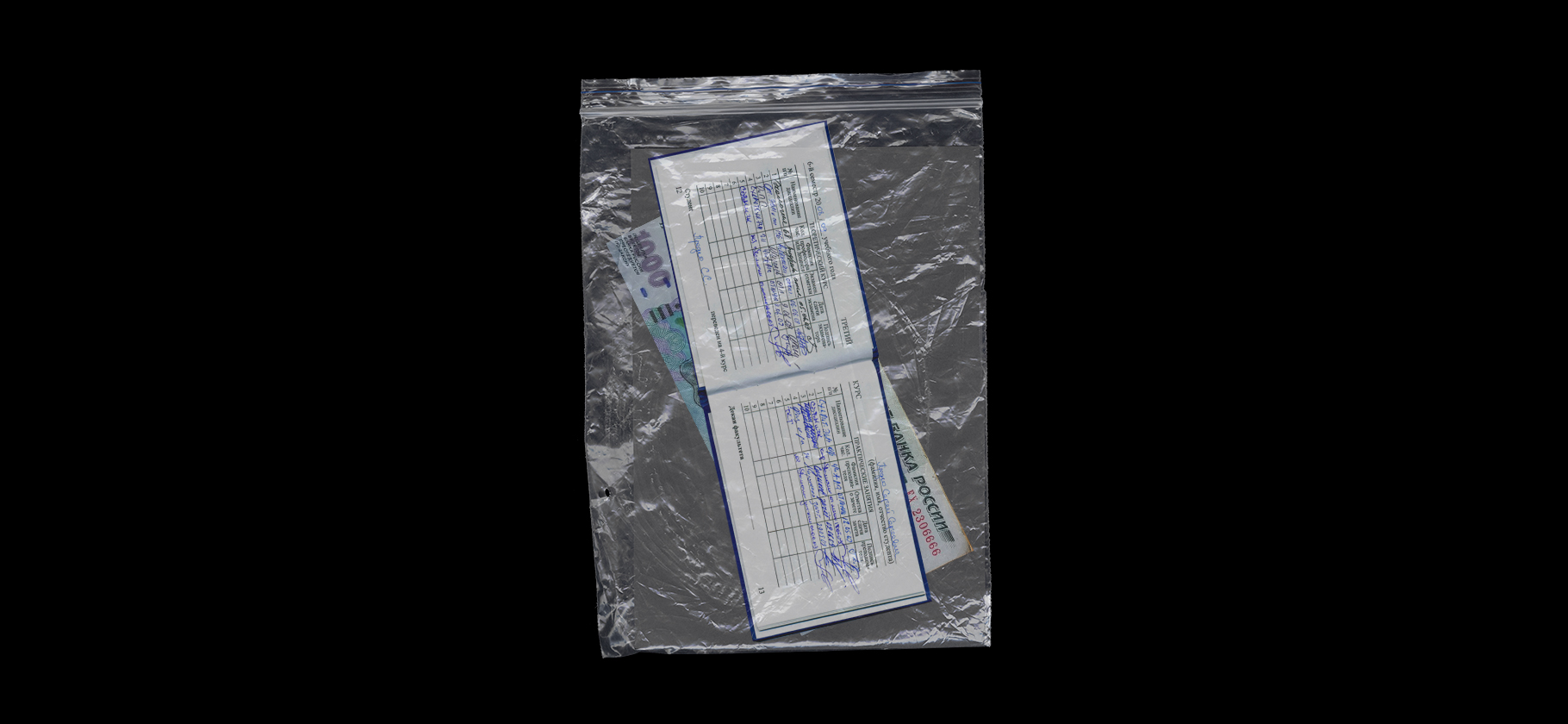

Но самое интересное началось в последний день практики, когда мы пришли за документами и денежками за пару смен, которые нам обещали. Сначала нам никак не могли подготовить характеристику и другие бумажки, которые нужно было отнести в вуз. Потом начали придумывать отмазки, чтобы не платить: каждый раз мы были виноваты в чем-то новом. Еще и оценки поставили плохие, хотя, кроме истории с кубом в первый день, претензий к нам особо и не было. В итоге мы качали права, потом отправились к самому депутату в офис той самой юридической фирмы, пояснили ситуацию. Туда же потом вызвали тех самых координаторов, которые явно не ожидали нас увидеть.

Депутата, кажется, ситуация позабавила. Заплатил он нам из своего кармана — вроде около 2000 ₽ на каждого, нас было трое. Купила потом на эти деньги кеды.

А еще оказалось, что все это было не очень законно, потому что студентов нельзя привлекать к агитации. Узнали мы это, когда наш декан встретил моего одногруппника на улице с листовками и, мягко говоря, удивился.

«Наворовала кучу забытых в столах шпаргалок»

Пять лет учебы подарили мне абсолютно незабываемые практики: стандартную геодезическую практику с беготней по полигонам; ознакомительную в дебрях торговых центров, чтобы мы понимали, как вообще выглядит вот эта ваша вентиляция в жизни; выезд в московскую вентиляционную фирму с экскурсиями на заводы и множеством интересных лекций; преддипломную в реальной проектной конторе с реальными проектами все по той же вентиляции.

Вывод: теперь я ненавижу вентиляцию, а самой запоминающейся практикой стало лето после третьего курса. Сразу после экзаменов мне посчастливилось заболеть ветрянкой. Ни о какой практике речи не шло, так что меня перекинули на кафедру теплогазоснабжения и вентиляции с непонятными перспективами.

За оставшийся месяц я познакомилась с преподавателями, перемыла все кабинеты и установки на кафедре, изучила все предстоящие лабораторные и, пока разбирала архивы, наворовала кучу семестровых работ и забытых в столах шпаргалок. Практика так себе, но польза на ближайшие два года получилась весомой.

«Собирали лекарственные растения в лесу, делали гербарий»

За пять лет учебы на фармацевтическом факультете было несколько практик — интересных и не очень. Самые скучные были на первых курсах в производственной аптеке. Делать лекарства самим, конечно, не давали. Занималась фасовкой, уборкой и прочим.

Самая классная практика была на третьем курсе на базе пансионата. Она была ботанической: мы собирали лекарственные растения в лесу, делали гербарий. При этом были на полном обеспечении — едой, водой, жильем. Вечерами были предоставлены сами себе: танцы, велосипеды в прокат, шашлыки, песни под гитару. Ездили всем курсом, что нам позволило узнать друг друга лучше и подружиться.

На пятом курсе официально была практика в аптеке — первый стол и все такое, — но наш вуз по договоренности часть студентов направлял на стажировку на фармзавод. Тут-то я и нашла себя. Я уже более-менее представляла, чем хочу заниматься дальше, и эта стажировка только подтвердила мои желания. Так и связала жизнь с производством.

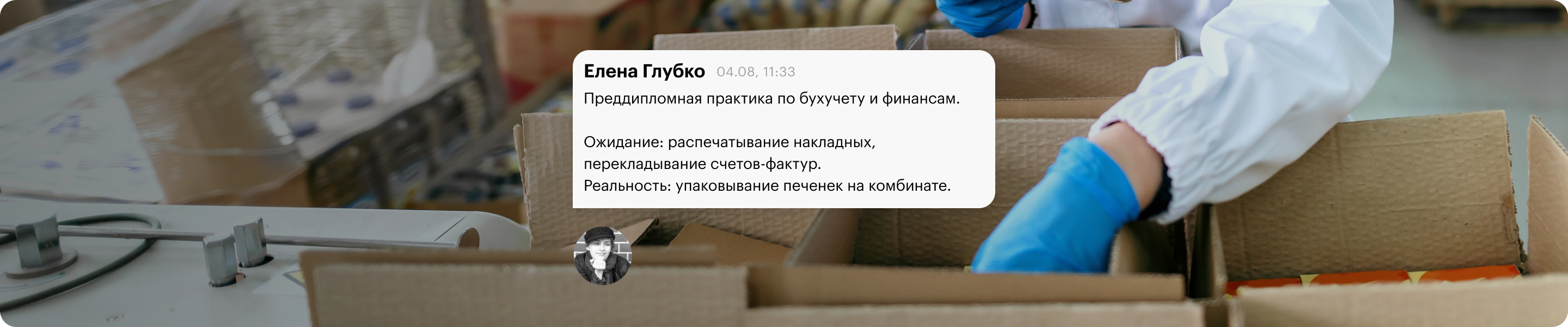

«Мешками тащили булочки и пирожки»

На первом курсе проходила практику у уполномоченного по правам человека своего региона. Мадам сидела в старинном здании в шаговой доступности от резиденции губернатора. Действовал пропускной режим. Нам, студентам, сделали пропуска — на эту практику вызвалось трое. После учебы мы бегали к уполномоченному и выполняли поручения: разбирали почту, присутствовали на приемах, клеили марки, относили на главпочтамт отправления, отстаивая огромные очереди.

Сотрудники нас водили в столовую. Цены в столовой резиденции губернатора оказались ниже, чем в нашей студенческой. Мы до отвала наедались булочками и пирожками, которые стоили дешевле 5 ₽, кушали салаты, супы и второе. За 30 ₽ можно было поесть от пуза. Из столовой мы мешками тащили булочки и пирожки.

На этой практике я познакомилась с первокурсницей философского факультета, она работала волонтером. С тех пор прошло 16 лет. Мы до сих пор дружим.

«Загорали на сваленных палетах или гоняли туда-сюда шарики от подшипников»

После третьего курса Бауманки проходили месячную практику на подшипниковом заводе: кого в бухгалтерию отправили, кого за станок, а меня — в отдел технического контроля при сепараторном цехе.

Женщины, к которым нас прикрепили, целыми днями трепали языками в своей комнате и заходили в цех, только когда мы упрашивали дать нам какую-нибудь работу, — например, показывали, что мы тут можем проверять, в частности качество сверления. На одном станке сверлили соединительные отверстия, на другом снимали фаски. Если при этом отверстие и фаска не совпали на пару миллиметров — значит, не судьба, примерно каждый второй сепаратор имел такие рандомные фаски.

Женщины за станками, которым мы на это указали, окрысились: ишь, мол, мы тут дцать лет сверлим, а приперлись какие-то студентки и их поучают. В остальное время мы или помогали другим студентам упаковывать сепараторы, чтобы хоть чем-то заняться, или загорали на сваленных палетах, или гоняли туда-сюда шарики от подшипников, благо этого добра там валялось немерено. В обеденный перерыв перед цехом работяги играли в домино, разговаривали матом. Заводская столовая — отдельное развлечение.

В итоге освоили технику подачи заявлений об отгуле за свой счет и на заводе почти не появлялись: все равно смысла никакого.

А через несколько лет завод закрылся, всех сотрудников, как нынче принято говорить, «высвободили». Была там пару лет назад — теперь на его месте строятся очередные высотки, а мой цех перестроен под спортивный комплекс. В стране дефицит подшипников, потому что их, оказывается, почти и не производят.

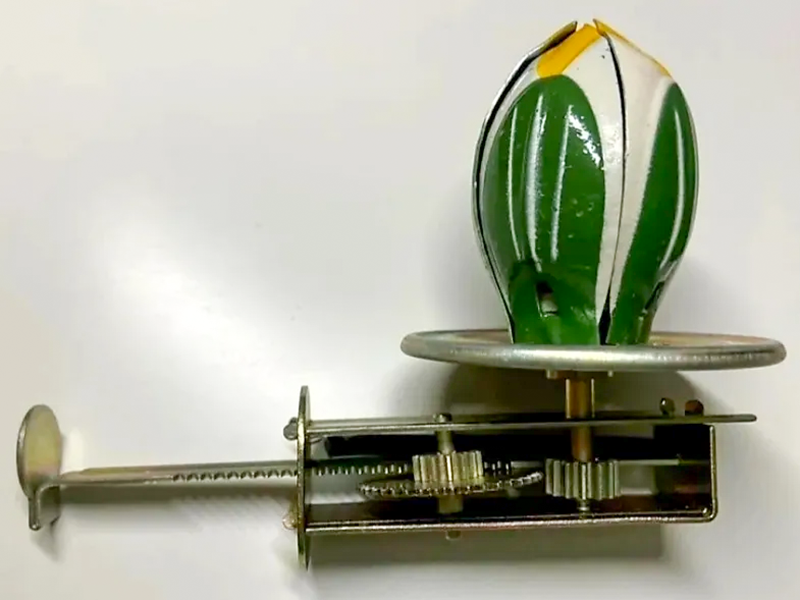

«Ходили и горстями набирали детали в карманы»

В конце 90-х я попал на практику на завод. Больше всего запомнилась игрушка, которая там производилась, — «Дюймовочка». В огромном цеху стояли металлические ящики с деталями от этой игрушки. Один с пружинками, другой с шестеренками, третий с лепестками, в четвертом были сами Дюймовочки.

Мы с друзьями ходили и горстями набирали детали в карманы, штук по 30—40, каждый день разные. Никто нас не проверял. Потом я дома собрал несколько игрушек.

Уже больше 20 лет прошло, так и валяются у родителей в квартире.

«Столкнулись с кучей людей, обиженных жизнью»

Я училась на торговое дело в одном из известнейших топовых московских вузов, специализирующихся на экономических науках. Там нам обещали практику по специальности. Прямо перед ней меня уволили с работы, поэтому ни найти новое место практики, ни проставить печать на старой работе я не смогла.

Я и еще шесть человек из потока пришли с повинной в наш центр развития карьеры, чтобы наш чудесный вуз предложил место практики. После долгой нервотрепки центр развития карьеры отправил нас на практику — работниками торгового зала в «Метро».

Мы поняли, что это ад, когда осознали, что магазин находится в Мякинине и добираться туда нужно было не меньше двух часов — на метро и автобусе. Корпоративный автобус вроде как был, но не для нас.

Мы, будущие «микроэкономисты», месяц пахали 5/2 забесплатно. Разгружали коробки, консультировали покупателей, выкладывали товар, печатали и расставляли новые ценники, пока основные работники сидели в подсобке и чесали языками. Столкнулись с кучей людей, обиженных жизнью, которые пытались самоутвердиться за наш счет: буквально каждый день старались нам намекнуть, что, несмотря на свою вышку, мы работаем бок о бок с ними. Что самое страшное — мы все были молодыми девчонками, поэтому столкнулись с домогательствами разной степени паршивости от взрослых грузчиков, мерчандайзеров и прочих.

Мы, конечно же, жаловались куратору практики в магазине. Девочка-кадровик, которая нас вела, лишь смущенно улыбалась, обещая провести профилактические беседы с работниками магазина. Куратор практики в университетском центре развития карьеры прочитала лекцию, что мы неблагодарные: вуз соизволил предоставить место практики, а мы еще и чем-то недовольны. В конце концов нам пришли на электронную почту письма, что наши жалобы надоели месту прохождения практики и, если мы не перестанем жаловаться, нам ее просто не зачтут.

К счастью, месяц этого ада закончился. Это был очень хороший жизненный урок. Вся ситуация научила меня главному принципу жизни в России: не обманешь — не проживешь. Ведь после защиты оказалось, что куча моих одногруппников купили печати ООО «Ромашка» и спокойно подделали все необходимые документы для зачета практики. Никогда не стоит полагаться на то, что какой-то общественный институт сможет тебе помочь в трудной ситуации.

«Нас, будущих программистов и инженеров, отправили на завод»

Самое ужасное во всех студенческих практиках — это, конечно же, отчеты! В которых, согласно требованиям, должны быть описания изученного материала, полученные практические навыки и прочее.

Нас, кафедру автоматизированных систем обработки информации и управления, то есть будущих программистов и инженеров, отправили на третьем курсе на завод. Мне еще повезло, что из какой-то допотопной самописной программы надо было выудить данные и самому в «Эксель» научить ее выводить. И то это было дело одного дня для третьекурсника, зато «дневник практики» удалось заполнить.

Одногруппник же вообще не знал, что делать. Он всю практику паял одни и те же платы, за которые рабочим платили мало, а самих плат скопилось много.

«Верю, что кому-то из потерпевших я тогда помогла»

Училась в академии права на юриста. Первая практика была ознакомительная: по неделе в районном суде, отделе полиции и районной прокуратуре.

В суде меня научили сшивать дела и делать описи. В полиции посадили к дознавателям на трехногий табурет в кабинет с ободранными обоями, и я целый день подпирала стенку спиной. Эта практика отбила желание работать в полиции. Яркое впечатление — как дознаватель взяла черный мусорный мешок и вытряхнула из него на пол кучу мобильных телефонов перед потерпевшим.

В прокуратуре писала заключения на отказные материалы из полиции. Это понравилось больше всего. Интересно было читать материалы, находить недостатки — нет протокола допроса, фотографий и так далее — и возвращать их с заключением прокурора. Почувствовала свою власть — шучу. Возвращала почти каждый отказной материал.

Верю, что кому-то из потерпевших я тогда помогла, но скорее — только вызывала лютый гнев участкового. В результате работаю юристом в коммерческой компании.

«Когда пришло время зачета, оказалось, что в их головах не отложилось ни-че-го»

Я училась по специальности «учитель информатики» в одном из региональных госуниверситетов в 2004—2009 годах. На пятом курсе у меня была практика преподавания в моем же вузе. Сначала ко мне попала группа первого курса по специальности «государственное и муниципальное управление», но я отказалась от них. Большая часть детишек оказалась с гонором, общаться с ними было крайне тяжело.

Вместо них мне дали группу первокурсников-психологов. В группе были одни девчонки. Семестр пролетел быстро, легко. Девочки слушали меня, глядя кристально ясными глазами, послушно писали в тетрадях, говорили, что им все понятно, когда я спрашивала об этом. Я с гордостью думала: «Как же у меня хорошо получается!»

А когда подошло время зачета, оказалось, что в их головах не отложилось ни-че-го. Либо они просто не хотели сдавать зачет, а я была слишком мягка в свои 20 лет, чтобы настаивать. В общем, решила, что для них информатика — не предмет первоочередной важности, и проставила всем зачет автоматом.