«Сына, ты не недоношенный, а альденте»: как я выступаю со стендапом о ДЦП

Из-за травмы при рождении у меня ДЦП, и левая нога короче правой.

Мне 24 года. Я прихрамываю, чуть подволакиваю ногу и быстро утомляюсь — не могу подолгу ходить. По этой причине в детстве я постоянно сталкивался с буллингом и травлей со стороны других детей и взрослых.

С 2020 года я начал заниматься стендапом. Я регулярно выступаю с монологами в Воронеже и шучу обо всем, в том числе — о своей инвалидности. За четыре года этот опыт сильно изменил меня: здесь уже я контролирую чужой смех — и могу со сцены говорить о том, что мне важно. Расскажу о своем диагнозе и том, как юмор изменил мою жизнь.

Кто помогает

Эта статья — часть программы поддержки благотворителей Т—Ж «Кто помогает». В рамках программы мы выбираем темы в сфере благотворительности и публикуем истории о работе фондов, жизни их подопечных и значимых социальных проектах.

В июле и августе мы рассказываем о ДЦП. Почитать все материалы о тех, кому нужна помощь, и тех, кто ее оказывает, можно в потоке «Кто помогает».

О диагнозе и лечении

Я родился в 1999 году в Воронежской области, в городке Поворино. Моим родителям до сих пор сложно говорить о причинах моего диагноза — для них это травмирующая история. Они избегали этого разговора всякий раз, когда я пытался его заводить. Поэтому в детстве мне приходилось придумывать объяснения самому.

Долгое время я считал, что мне кто-то поставил подножку. Потом нашел детскую фотографию, где папа держит меня в подвешенном состоянии за левую ногу, и решил, что это он виноват. После подумал, что во времена моего детства младенцам на снимках не клеили на лицо эмодзи, так что причина в сглазе.

Я родился недоношенным. Мне известно, что при родах врачи дернули меня за ногу. Родители рассказывали, что я появился неожиданно быстро, и за конечность меня схватили, чтобы не упал. Не знаю, куда я так торопился, и до сих пор гадаю, спасли ли меня тогда или навредили. Наверное, все-таки первое: я видел тех, кого доктора не поймали, и у них все намного плачевнее — поражен интеллект.

Сразу после рождения мне диагностировали кислородное голодание . После выписки из роддома мы с мамой поехали в детскую больницу в Воронеж. Там мне делали капельницы в вены на висках.

Мама рассказывала, что тогда был выбор: спасать либо голову, либо ногу. Родители решили, что голова нужнее: пусть не буду спортсменом, но хотя бы смогу считать. Я им за это благодарен. Можно было бы попробовать судить врачей за ошибку, но маме было не до этого: она занималась моим спасением.

Из больницы меня выписали без диагноза, потому что я выглядел вполне здоровым. К году я должен был пойти, но все никак не мог. Тогда родители вновь отвезли меня в больницу в Воронеж, где мне поставили диагноз «перинатальная энцефалопатия» . А к двум годам, когда я все-таки начал ходить, мне диагностировали ДЦП.

Родители пытались меня лечить и объездили много врачей. Каждый предлагал свой вариант. Один ортопед говорил завтра же ложиться на операцию, другой — и не задумываться о ней до 25 лет. Третий заявлял, что все предыдущие доктора обманули и операция нужна была еще позавчера. Четвертый же утверждал, что проблемы нет и я даже в армии смогу служить. В результате родители решили обойтись без операции.

С двух лет два раза в год меня отправляли на реабилитацию в санаторий в Павловске. Три недели мне делали массажи, водные процедуры и уколы, давали таблетки и занимались ЛФК. Не знаю, шло ли мне это на пользу, но хуже точно не было. Я воспринимал поездки как прикол: конечно, я выпью кислородный яблочный коктейль и посижу в джакузи, как на Бали.

Сначала мама ездила со мной, но когда мне исполнилось восемь лет, ее перестали отпускать с работы. Пришлось ехать одному: помню, слезы лились градом, было очень страшно. Но потом мне даже понравилось ощущение свободы.

В санатории был организован досуг — например, нас водили в кинотеатр. Для меня это было чем-то невероятным: весь кинематограф в Поворино — смотреть, как на лавочке отдыхает какой-нибудь Виталий Викторович. По вечерам были дискотеки. Я никогда не пропускал медленные танцы, потому что следом включали нижний брейк, где я никак не мог проявить себя перед толпой девочек.

В павловский санаторий принимали только до 14 лет включительно. В последний год было особенно грустно возвращаться домой с реабилитации. Проведенное там время навсегда останется в памяти как немногое светлое и доброе из детства.

С 10 лет добавились поездки в региональную больницу. Каждые полгода я лежал там по 14 дней, чтобы получить подтверждающие мой диагноз бумажки. Это было отвратительно, поскольку не было никакого лечения — только, как я это называл, медицинская мастурбация.

Меня с ДЦП клали в психоневрологическое отделение, где был «детский концлагерь». Медсестры относились к пациентам как надзиратели: не стеснялись в высказываниях и поведении, могли орать и гнобить. Защититься от этого было невозможно: мы собирались целыми палатами и жаловались, но нам никто не верил.

По расписанию у нас каждый день должна была быть прогулка, но персонал мог проигнорировать ее, и тогда мы сидели в палатах сутками. А если нас даже выпускали, то строили парами в паровозик, водили пару кругов по двору и как стадо загоняли обратно.

Вместе со мной лежали дети с более серьезными диагнозами и сильными ментальными отклонениями. Это проявлялось по-разному, и нахождение рядом с ними тоже на меня повлияло.

Например, однажды ночью я захотел в туалет. Для этого мне нужно было пройти по темному коридору и завернуть за угол, откуда падал хотя бы какой-то свет. По пути рядом со мной раздался звук «Э-э-э», сопровождавшийся шорканьем. Я испугался, добежал до кабинки и заперся на швабру — задвижек не было. Снаружи стали дергать ручку двери и ломиться, звучало то же «Э-э-э». Я отвечал, что занято, но это не помогло. Тогда я подумал: плохой была идея смотреть фильмы про апокалипсис перед сном.

Наконец, я осмелился выйти и увидел, что звуки издавал 10-летний мальчик с каким-то диагнозом. После этого случая я еще долго даже дома спал только со светом в коридоре. А родители думали, что я наигрался в компьютерные страшилки.

Опыт пребывания в психоневрологическом отделении влияет на меня до сих пор. Когда я встречаю детей с ментальными особенностями развития на улице, меня словно обухом по затылку бьет, слезы подкатывают к глазам: я не могу описать, что именно со мной происходит. Сразу же пытаюсь уйти, чтобы ребенок не видел мою реакцию — он ни в коем случае не должен замечать мои слезы и чувствовать себя другим.

Жалость — чувство слабых, и его никто не должен ощущать на себе. И лучше я отойду в сторону, чем ребенок так интерпретирует мое поведение.

Каждый год с полученными в больнице и санатории бумажками я должен был проходить комиссию по инвалидности. Это был настоящий цирк. Бывало, со мной в очереди стоял парень без руки — и ему ежегодно нужно было это подтверждать. Я представлял себе, как проходит осмотр: неужели врачи думают, что если поливать руку, она через год отрастет?

Из-за этого в детстве мне казалось, что есть какая-то волшебная таблетка, которая может вылечить меня, но родители просто не готовы на это тратиться. Мы жили небогато: вся одежда была на вырост или я ее донашивал. Со временем я понял, что моя семья делала даже больше, чем должна: родители постоянно ходили со мной по больницам и тратили все свое время на то, чтобы дать мне хоть малейший шанс быть здоровым.

Иногда врачи пытались давить на мою маму: мол, она мало делает для своего ребенка и недостаточно хорошо меня лечит. Когда я подрос, стал это отсекать и вступаться за нее. Она сильнейшая женщина из всех, кого я когда-либо встречал.

Наконец, в 18 лет мне поставили пожизненную инвалидность, и больше не требуется проходить комиссию. У меня третья рабочая группа, и мне выплачивают ежемесячную пенсию в 11 300 ₽. Сумма престижная: могу и воды газированной себе позволить, и доехать до Самары поездом.

Сейчас я не прохожу никакого лечения, хотя периодически хожу к врачам. Некоторые из них по-прежнему говорят об операции, во время которой в тазобедренный сустав вставят металлический протез. Под него надо высверлить срез в кости.

В 2022 году я показался хорошему ортопеду по знакомству: он рассказал, что после операции понадобится два года на восстановление, будет запрещено поднимать тяжести, плюс риск, что я вообще перестану ходить. Так что я решил остаться с тем, что есть: уже привык.

О буллинге

Мой городок Поворино больше похож на село, его можно обойти за два часа. Заняться нечем — только работать за маленькие деньги или пить. Настроение этого места — постоянная стагнация.

В такой глубинке люди боятся тех, кто отличается от остальных, и не умеют с ними общаться: взрослые не хотят разбираться сами и не объясняют этого своим детям. Скажешь слово «этика» — а они ответят: «Какая „этика“? Нормально говори — „этикетка“». Кажется, если бы я родился хромым на 20 лет раньше, меня бы, как в Спарте, бросили в реку.

В детском саду еще не чувствовалась разница между мной и другими ребятами, поэтому никто не обращал внимания на мой диагноз. Буллинг начался в школьные годы. Детям свойственно быть злыми: они тыкали пальцем, смотрели, смеялись, бросали прямые оскорбления в лицо или в спину.

С одноклассниками отношения более или менее складывались, ведь они видели меня на уроках и понимали, что я адекватен, просто хромаю. А параллельный и старшие классы стебались и постоянно травили.

Учителя тоже не умели вести себя этично и педагогично. От них постоянно звучало уничижительное: «Дима… он у нас особенный». До 7—8 класса я ходил на физкультуру и упражнялся наравне с другими детьми, но потом диагноз начал прогрессировать, и я не смог продолжать занятия. Тогда в шеренгу сначала выстраивали парней, потом девочек, затем тех, кто забыл одежду, не принес сменку, потом девочек с менструацией — и, наконец, меня. Хорошо, что в школе не было кошек или собак, а то я вообще не пересекался бы на построении с людьми.

Взрослые тоже шушукались за спиной. Часто мне в спину или даже в лицо летели прямые оскорбления. У обидчиков не было фантазии придумать ничего, кроме «косолапый», «хромоногий», «кривоногий». Иногда еще говорили «хромоножка» — вроде как ласкательно, смягчили. Спасибо, стало не обидно.

Каждый мой день был как в песне: «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она…» Люди могли идти навстречу и смотреть буквально в ноги, как я иду, — а после развернуться, затормозить и глядеть в спину: «А мне не показалось? Может, это спереди так выглядело, а сзади нормально?»

В 15 лет я впервые пригласил на свидание девочку. Все 50 минут она шла и глядела мне под ноги. Очень дискомфортно, когда ты и так хромаешь, и на это еще и смотрят. Сразу начинаешь анализировать свою походку — в итоге забываешь, как ходить, чувствуешь себя неуклюжей каланчой.

Потом она сделала вид, что ей позвонил отец и пора домой. Я предложил проводить ее, и девочка сразу же отказалась. В моей голове тогда прозвучало: «Уже хватит, насмотрелась! Я поняла, что это не розыгрыш и ты постоянно так».

К девятому классу я научился отстаивать себя, и от меня постепенно отстали. До этого же приходилось страдать и преодолевать обиды каждый день. Мне попадались человечные люди, но в общем и целом я не встречал сочувствия и понимания — только пренебрежение, отгороженность, злобу, травлю и негатив. Я вырос на этой почве.

По прошествии времени могу сказать, что нещадно благодарен этому опыту, который пришлось жевать и проглатывать. Потому что сейчас я не могу представить колкость, которая бы меня задела.

Если надо мной пошутят, я буду искренне смеяться — но нужно, чтобы это было смешно. И считаю, что важно смотреть на себя с самоиронией и уметь воспринимать стеб в свою сторону.

О пути в стендап

В 2017 году я закончил 11 классов и поехал учиться в Воронеж. Здесь я поступил в Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I на инженера сельхозтехники. Я не выбирал специальность, ее посоветовали родители: муж моей сестры работает в этом направлении. Честно говоря, в старших классах я и не знал, чего хочу.

После окончания учебы сменил несколько работ. На 2024 год я инженер в компании, которая строит металлоконструкции для атомных станций. Занимаюсь подготовкой проектов к производству и рассчитываю затраты на него, оформляю договора и веду переговоры с заказчиками и подрядчиками. Это не работа мечты, но она и не доставляет мне дискомфорта и обеспечивает всем необходимым.

На первом курсе я жил с сестрой. Мне стал доступен телевизор: дома программы выбирает отец, который решает, что смотрит семья. Тут же я открыл для себя ТНТ, где тогда шел третий сезон стендапа. Я с удовольствием смотрел за тем, как какие-то люди выходят и за деньги смешат целый зал.

С моего детства родители откладывали все пособия по инвалидности. Когда мне исполнилось 18 лет, они взяли на эти деньги квартиру в ипотеку, куда я переехал. У меня появилась девушка, мы стали жить вместе.

Я такой человек — всегда был с приколом и вечно шутил. И девушка предложила мне попробовать себя в стендапе. Я возразил, что в Воронеже такого нет. Тогда она прислала мне ссылку на местную группу во «Вконтакте», которой на тот момент было уже около пяти лет.

Мы пришли на открытый микрофон. Было несмешно, но я решил попробовать сам. Подготовил чемоданчик шуток о ДЦП и в 2020 году впервые выступил со сцены: читал текст с телефона. Сейчас пересматриваю тот концерт и думаю, что это было просто отвратительно, ведь я даже слова запомнить не мог.

Но тогда мне все понравилось, и даже была обратная связь от зрителей. В тот момент я подумал: вы всю жизнь смеялись надо мной, а теперь я заставлю вас это делать и буду управлять вашим смехом.

Позднее мы расстались с девушкой. Я проанализировал и понял: хочу заниматься стендапом, потому что мне это нравится, а не потому, что она мне это предложила. Решил, что у меня есть все шансы на успех, и стал продолжать.

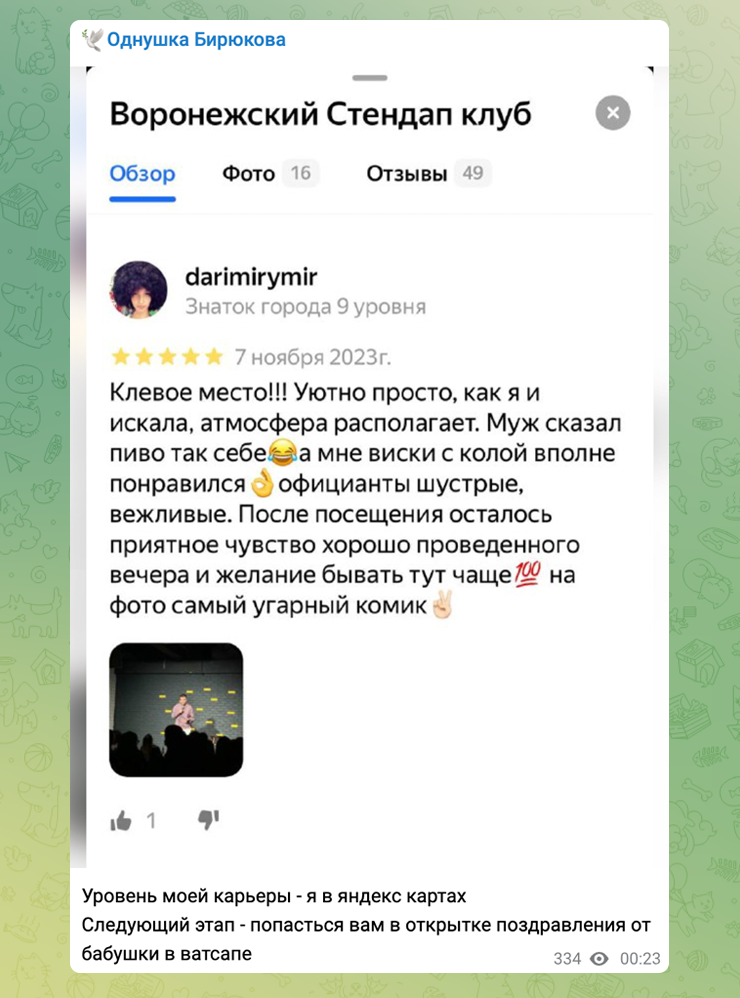

Я влился в тусовку воронежских комиков. Они сами договаривались с барами о выступлениях, от меня требовалось только выполнять условия записи на мероприятия. В 2023 году в Воронеже открылся стендап-клуб, где всегда рады мне и другим комикам. Иногда я выступаю на площадках в других городах — например, в Липецке, Павловске, Туле или Москве. Мне очень нравится пробовать свой материал в разных залах, и я чувствую радость, когда меня приглашают.

Я совмещаю развитие в стендапе с основной работой: прихожу вечером — и сажусь писать шутки. Это главная трудность, но так живет большинство юмористов, поэтому не вижу смысла жаловаться на это. Первые деньги на комедии я заработал в 2021 году: тогда мне заплатили 1000 ₽.

Еще одна сложность — психологическая. Путь комика тяжелый и не дает зазвездиться: сегодня после твоих шуток аудитория умирает от смеха, а завтра ты терпишь крах. Так, буквально на прошлой неделе я выступал на платном мероприятии в караоке-баре в абсолютной тишине — и настолько разочаровался, что решил покончить со стендапом.

А через несколько дней шутил перед полным залом в стендап-клубе — и все аплодировали стоя, фотографировались, жали руку и говорили, что никогда не видели ничего смешнее. Кому-то тяжело выдерживать такие эмоциональные качели, но у меня пока хватает запала.

Я шучу не только про инвалидность. У меня есть выступления обо всем: о бытовухе, отношениях, семье. В юморе для меня нет никаких табу и ограничений. Бывает, смотрю стендап, где шутят люди с инвалидностью, и думаю: вы же недожимаете.

Конечно, если я в жизни задену шуткой человека, то извинюсь. И никогда не стремлюсь никого обидеть, потому что сам знаю, насколько это больно. Но на сцене у меня нет рамок: считаю, что имею право шутить обо всем. Надо смеяться над всем, что происходит вокруг, иначе можно сойти с ума от градуса серьезности.

Стендап — это такое же творчество, как, например музыка. Она откликается у большого количества людей, потому что они могут узнать в ней себя. Та же история — с шутками. Когда человек с инвалидностью слышит мои панчи , он, как никто другой, понимает, с какой злостью и одновременно добротой я их шучу. Я хочу прийти к тому, чтобы люди видели: за всей этой злостью и негативной историей стоит добрый человек.

Для меня и для зрителей стендап — это терапия. Комик вытаскивает свою трагедию на сцену и говорит о ней, а люди от этого смеются. Обе стороны в моменте понимают: раз это смешно, ситуация становится уже не такой страшной.

Я шучу, что мама родила меня семимесячным, и я часто слышал, что недоношенный. Но она подходила ко мне и говорила: «Сына, ты не недоношенный, а альденте». И после таких историй кажется, что грустить о диагнозе уже невозможно.

Люди с инвалидностью всегда позитивно реагируют на мои выступления: подходят или связываются в соцсетях, благодарят. Я еще ни разу не слышал от них критики. Возможно, недовольных просто разорвало от обиды.

Для меня самого стендап — проработка огромной травмы. Надо мной все детство смеялись — а я не понимал почему, и никто не давал мне ответа. Теперь же я сам заставляю людей хохотать. Мне дико нравится чувство, что я могу что-то придумать, написать, рассказать, — и зрители оценят это.

Наверное, я подсознательно вкладываю в шутки всю злобу за то, через что проходил. И чем каждая из них жестче — тем легче становится мне: я словно отдаю эту злость, выпускаю ее из себя. Я испытываю эйфорию, когда от смеха шатается здание, а зрители на первом ряду буквально вываливаются со стульев. Меня «флешбэкает» на те слова, которые мне когда-то говорили в школе, — и они превращаются в пыль.

Стендап позволяет мне баловаться тем, от чего я раньше страдал. Он помог мне пересмотреть свои проблемы и принять себя, добавил осознанности. Я прокачал чувство юмора, стал более открытым и уверенным. Не потому, что поверил в себя и вышел на сцену, а поскольку говорю то, что хочу сказать. Так, только через полгода выступлений я набрался смелости озвучить свой диагноз: до этого говорил, что просто хромаю на левую ногу.

О планах

В 2024 году я стараюсь выступать практически каждый день. Иногда участвую в бесплатных мероприятиях в формате открытого микрофона, чтобы проверить материал. Средняя цена билета в Воронеже — 300—500 ₽, а комикам платят от 1000 до 3000 ₽ за вечер. Каждую субботу у нас проходит большой стендап, на котором можно заработать 7000 ₽.

Я не стремлюсь ускорить процесс монетизации. Не особо волнуюсь о том, сколько зарабатываю в этой сфере: у меня есть основная работа. Какую бы сумму ни получил — всегда думаю: на коммуналку хватит. С основной работы уйду только, если стендап будет приносить хотя бы половину заработка на ней.

Я считаю, что стендап нужен, чтобы шутить о том, о чем не принято говорить. Посмеяться можно над чем угодно: вон, человек на улице упал попой в лужу — и в моменте это уморительно. Может, я накрутил бигудей и рассчитываю сделать что-то невероятно важное, но думаю, что на выступлениях нужно давать что-то большее, чем просто шутки. Мне хочется, чтобы в стендапе было что-то настоящее, травмирующее, тяжелое. А не просто история о том, как твоя девушка не умеет ездить на машине.

Сейчас я хочу сделать сольный концерт. Многие комики устраивают его, когда набирают шуток на 60 минут. На мой взгляд, выступление должно иметь какую-то идею и вести к чему-то в конце. Поэтому подбираюсь к этому постепенно и никуда не тороплюсь.

Структуру я уже придумал: целый час буду шутить злые шутки обо всем, что меня волнует, — о детстве и больнице, об отношениях и людях вокруг, обо всех трудностях и как я в этом существовал. Без всяких стопов и табу.

И после всех этих ужасных и одновременно смешных шуток я хочу показать пятиминутный фильм, в котором визуализирую, через что мне пришлось пройти. Этот ролик позволит аудитории проникнуться хотя бы на несколько минут тем, о чем я только что шутил.

Хочу прокатить зрителей на эмоциональных качелях, чтобы они растерялись — даже опешили. Это не обвинение, а игра на нерве. Повеселить людей — нетрудно, а вот оставить им что-то, над чем они смогут подумать и на следующий день, — это искусство.

Я уже говорил, что ненавижу жалость. Это худшее чувство, которое человек может испытывать к другому. Жаль — это когда не успел купить пиво до 11 вечера. А людям надо сочувствовать и сострадать. Надеюсь, получится донести эту мысль.