«Жить приходится в полевых условиях»: сколько зарабатывает инженер-лесоустроитель

Каждую неделю наши читатели рассказывают о своих профессиях.

Герой этого выпуска по специальности инженер-лесоустроитель: восемь лет он проверял, как работают лесничества, и проводил таксацию лесов, то есть оценивал число и состояние деревьев. Мы поговорили с ним о его работе.

Выбор профессии

В старших классах школы я долго колебался в выборе будущей профессии. На лесохозяйственный факультет посоветовали поступать родители — по их словам, там было самое простое обучение, а значит, получить высшее образование легче, чем на других технических факультетах. Глупым я себя не считал, но прислушался к их совету. Для поступления нужно было сдать ЕГЭ по русскому и математике, а потом в институте — письменный экзамен по физике.

В институте после летней сессии на младших курсах у нас проходили учебные практики, а на старших к ним добавились еще и производственные в лесничествах. Производственные практики все студенты считали просто потерей времени.

Лето, все отдыхают, а ты с самого утра едешь работать в лес, где жара, комары и мошка.

Работу доверяли в основном физическую: прополку молодых саженцев или разреживание густого молодняка. Особых знаний с производственных практик никто не выносил, а работать просто для галочки совсем не хотелось. Поэтому все старались с них «соскочить» — взять в лесничестве справку о том, что ты будешь проходить летнюю практику у них, а там договориться и сидеть дома.

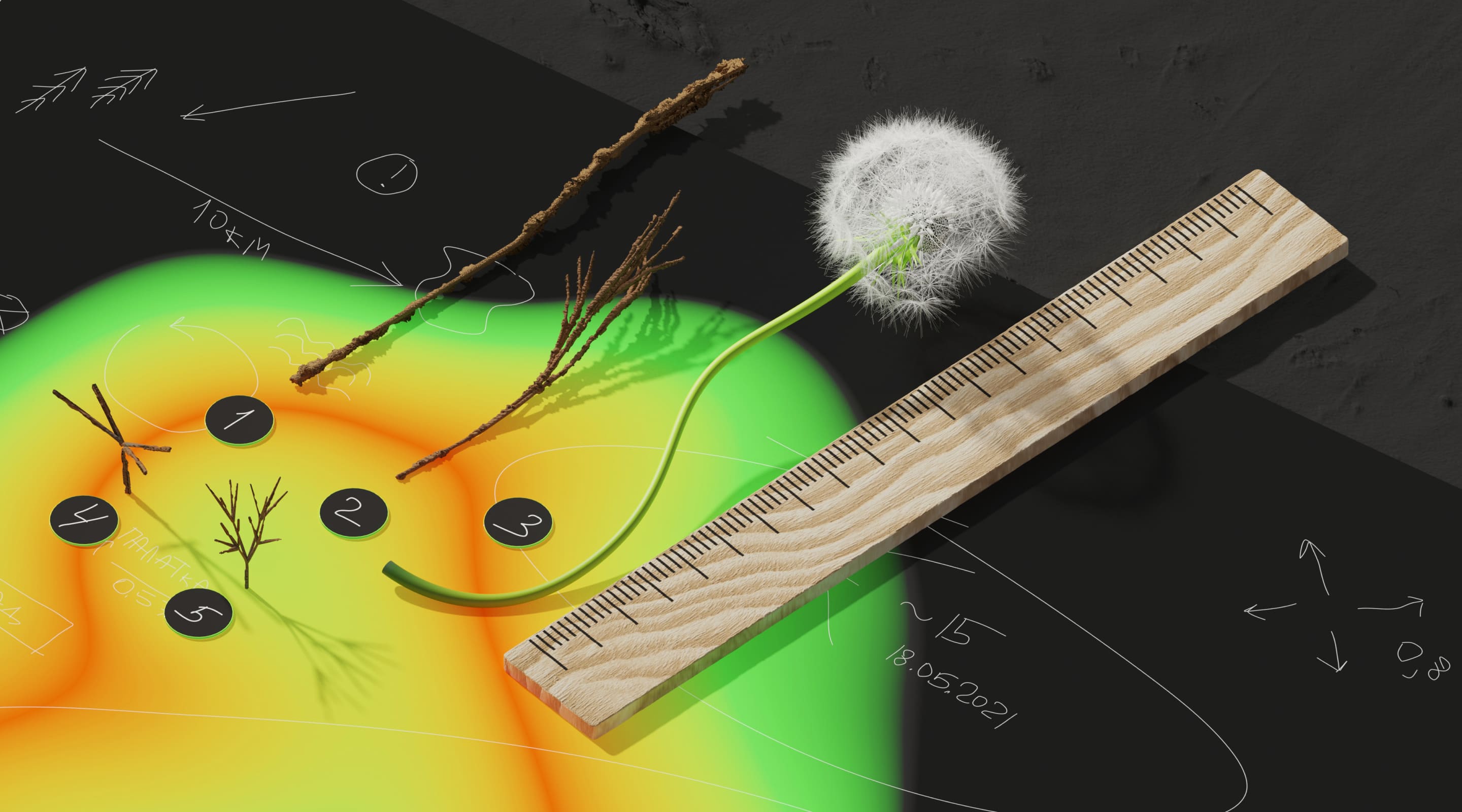

Мы с одногруппником решили, что это время не должно пропасть, ведь можно действительно потрудиться и заработать за лето немного денег. Договорились с лесничеством и проработали там все лето. Там мы занимались закладкой пробных площадей для учета лесных ресурсов. Ничего сложного не было, мы, студенты, работали вместе со специалистами, которые отвечали за весь процесс. В мои обязанности входила, как правило, физическая помощь: донести оборудование, распаковать и собрать его после работы. Мы неплохо себя там зарекомендовали, и после окончания вуза мне и еще нескольким ребятам предложили устроиться уже официально.

Место работы

Я устроился в «Рослесинфорг». Это бюджетное учреждение, которое занимается всеми видами лесоучетных работ: постановкой лесных участков на кадастр, проведением таксации леса, то есть оценкой количества срубленных и растущих деревьев, написанием проектов освоения лесов для арендаторов лесных участков, лесных регламентов и планов для субъектов РФ.

Лесоустройство проводится, чтобы определить, где можно рубить, сажать и прореживать. А работники лесничеств потом следят за тем, чтобы все это исполнялось согласно принятым разработкам и документам. «Рослесинфорг» состоит из центрального аппарата в Москве и 37 филиалов по всей стране. В зону ответственности нашего филиала в Брянске — «Заплеспроекта» — входят леса соседних областей: Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской, Белгородской, а также Астраханской области, Калмыкии на юге и Курганской области за Уралом.

При приеме на работу меня определили в отдел государственной инвентаризации лесов, на участок оценки лесохозяйственных мероприятий. Инвентаризация — это проверка состояния лесов, их количественных и качественных характеристик.

Суть профессии

Все леса географически разделены по лесничествам — органам, управляющим лесами на конкретной территории. Они занимаются всеми лесными вопросами, охраняют леса от пожаров, следят за тем, что рубить и как.

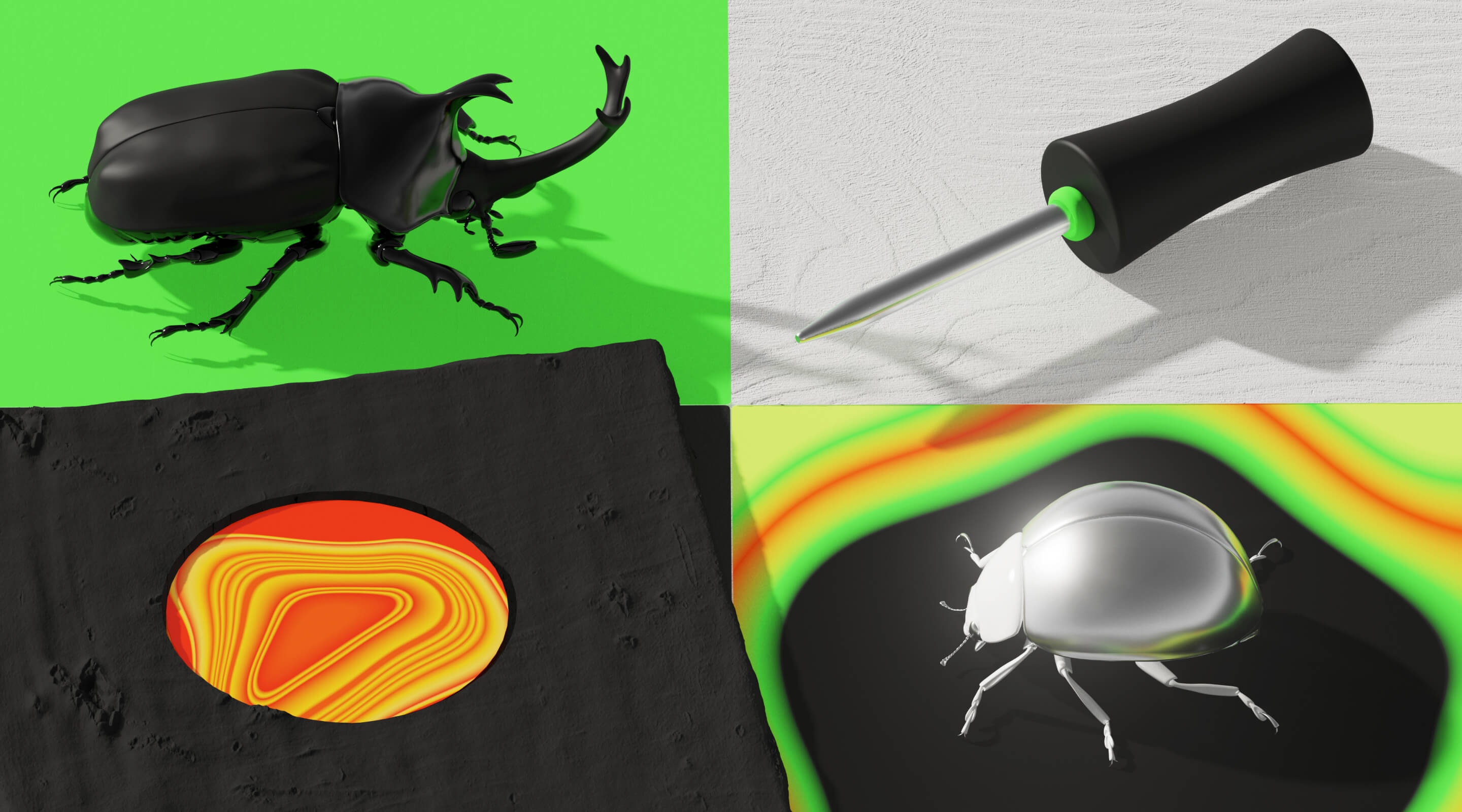

Все мероприятия в лесу можно разделить на четыре большие группы по видам: охрана, защита, воспроизводство и использование. Например, к охране лесов относится создание пожарных водоемов, устройство и прочистка противопожарных минерализованных полос или благоустройство зон отдыха граждан, строительство и ремонт дорог — все эти действия направлены на то, чтобы свести к минимуму количество лесных пожаров, а в случае чего быстро их локализовать и ликвидировать. А защита леса — это выявление вредных организмов: растений, грибков, насекомых, которые могут нанести вред лесам, и борьба с ними.

Суть профессии инженера-лесоустроителя состоит в том, чтобы проверить всю работу конкретного лесничества за предыдущий год. Проверка проводится бригадой, которая собирает и изучает документы, выезжает в лес на участки и проверяет правильность выполнения работ.

К примеру, сплошная рубка леса: по правилам надо спилить деревья, древесину в срок вывести, а все порубочные остатки — сучья, ветви, листья — убрать с участка, чтобы на этом месте посадить новые молодые деревья. Но ведь можно неправильно выпилить, взяв ценные или лучшие по качеству деревья, а худшие останутся расти. Или все спилить, но забрать только лучшее, не произвести очистку лесосеки после рубки.

За всем этим не уследишь, но попробовать можно.

Когда я устроился работать, бригада состояла из трех человек, но начальство быстро смекнуло, что с этим могут справиться и двое: старший группы, который за все отвечает и организовывает работу, и его помощник. Первые пару лет я был помощником, не особо вникая в бумажную работу. Последние два-три года меня стали отправлять старшим группы, и тут уже, хочешь или не хочешь, пришлось во все вникнуть.

Самое сложное в такой работе — не физические нагрузки и бешеные переходы по лесу, а объяснить уже давно работающим людям на местах, что они свою работу делают неверно. Особенно тем, кто отработал в лесу дольше, чем ты живешь. Но в итоге они, конечно, слушают даже такого молодого специалиста, как я, ведь это какая-никакая, но проверка, тем более от организации, стоящей выше по рангу.

Обычно работа на объекте занимает месяц-полтора в бесснежный период, как у нас говорят, — с апреля по ноябрь-декабрь. Жить приходится в полевых условиях. Мы стараемся снять на это время дом или квартиру. Если не получается, просим комнату прямо в конторе лесничества. Часто в воображении людей лесничество — это избушка в лесу, но на самом деле это обычное административное здание, только расположенное не в центре города, а на окраине, ближе к лесу.

Жилье и командировочные оплачивает работодатель, а питание — на нас. Обычно рядом есть продуктовый магазин, еду мы готовим себе сами. В командировках нередко приходится спать на раскладушках, топить печь, чтобы согреться в холодное время. Бывает, что туалет на улице, и жилье с душем или ванной автоматически переходит в разряд отличного. Бывает лучше, бывает хуже — раз на раз не приходится.

После окончания работ на объекте мы возвращаемся в Брянск и в течение 1—2 недель должны написать отчет по итогам работы и отослать его в центральный аппарат предприятия в Москву для проверки и утверждения. Естественно, все лесничества хотят, чтобы их показали в наилучшем свете. Я могу пойти навстречу и закрыть глаза на маленькие косяки, которые не влияют на общую картину, но сознательно покрывать кого-то не стану. Как только отчет принят, можно ехать на следующий объект, и все начинается заново.

Когда заканчиваются объекты на основной работе, начальство отправляет нас на помощь в отдел лесоустройства. В бытовом плане все то же самое: похожий лес, такие же раскладушки, поношенные за лето сапоги, но сама работа отличается кардинально. Таксацию леса можно отнести к изыскательским лесным работам. Нужно ножками пройти каждый участок, выяснить, что в нем растет, описать характеристику этого леса, грамотно распорядиться, что с ним делать в дальнейшем: нужно оставить этот лес подрастать или, может, он густо растет и следует проредить. Если лес заболел, то нужно больные деревья убрать. А может, лес достиг возраста спелости и можно его рубить. На основе этих данных рассчитываются проектные документы и на десятилетие вперед строятся планы работ, которые не подлежат пересмотру в части объемов рубок.

Обычно на таксации работает бригада из 4—5 человек и более, к бригаде обязательно прикреплен водитель с машиной, который доставляет всех до места работ в лесу. Там каждый таксатор ходит самостоятельно с GPS-навигатором по отведенной ему территории леса, отвечает за результаты своей работы тоже сам. Именно на этой работе я научился на глаз выводить состав древостоя попородно, определять высоту дерева, его диаметр и другие характеристики. Мы это называем «пристрелять глазомер»: вначале пользуешься всеми инструментами, потом чередуешь глазомер с инструментальной перепроверкой, и постепенно вырабатывается привычка работать точно без инструментов. Как говорится, каждое дерево в лесу посчитано, хоть вы этого и не замечаете.

Конечно, это образно, и точное количество деревьев вам ни один специалист не назовет, но у каждого древостоя есть просчитанные параметры и характеристики. И если, например, произойдет незаконная рубка, то эти характеристики изменятся. Это один из самых действенных способов определения этих рубок, точнее только найти пеньки.

Абсолютное большинство лесных пожаров случаются по вине человека. Бывает, лес загорается от молнии, но таких случаев гораздо меньше. Вряд ли кто-то специально поджигает лес — если только чтобы скрыть следы преступлений после незаконных рубок. Весной, когда трава сухая и старая, пожары обычно переходят с так называемых сельхозпалов. Никогда не понимал, зачем сжигать старую траву, она и без таких радикальных мер вырастет новая. Но людям не объяснить. Что касается порубочных остатков — все сжигается в пожаробезопасный период, в основном зимой. Летом нельзя по закону.

Последние пару лет настоящий бич леса — это свалки мусора.

Вокруг крупных городов весь лес загажен. Насколько я понимаю, раньше мусор везли на полигоны ТБО, а потом, видимо, что-то законодательно изменилось — я не вдавался в подробности, — и вот все эти грузовики с мусором повалили в лес.

Еще моя боль как работника лесного хозяйства — непонимание со стороны населения. Ведь мало кто разбирается в вопросе, все только жалуются. Мусор выкинули — «А почему работники не усмотрели, не убрали?», «А вот мы тут рядом живем, надоело на это смотреть». Или: «А вот деревья у нас сухие, почему не пилите?» Начинаешь объяснять, что по закону мы не имеем права, что для этого надо проводить аукцион, ждать, пока кто-то это выпилит, — тут же начинают вспоминать, что раньше такого не было, что был порядок в лесу. Или обратный пример: провели рубки ухода за лесными культурами — грубо говоря, прополку древесных сорняков, чтобы хозяйственно значимые деревья лучше росли, — и тут начинается вой: «Вот, такие березки росли, а они такие нехорошие пришли и все порубили, теперь только пара елок торчит». Специалист на такую жалобу разве что улыбнется.

Рабочий день

В полевых условиях я встаю примерно за час до выезда в лес — в 7—8 утра. Мне этого времени хватает на то, чтобы привести себя в порядок, позавтракать, одеться в рабочую форму, подготовить документы и инструменты для работы на этот день. Форму и инструменты нам выдают на работе.

В лес обычно уезжаем на весь день, на 7—8 часов. С собой много еды не беру, после пары часов ношения рюкзака плечи начинают уставать и внимание рассеивается, да и есть особо некогда, вся работа происходит на бегу. Обычно осенью и весной, когда еще прохладно, беру с собой термос с чаем и пачку печенья, а летом в моем рюкзаке чаще всего маленькая бутылка воды и яблоко. За день на работе удается пройти 12—18 км по пересеченной местности. Бывает меньше, но чаще — больше. Мой личный рекорд — 28 км, но допускаю, что было и больше, я просто не всегда обращаю внимание. Это не значит, что мы просто бездумно идем по лесу, — в процессе мы производим необходимые вычисления и измерения.

После возвращения из леса необходимо помыться, приготовить поесть. После начинается условно свободное время: можно посмотреть телевизор или сериал на ноутбуке, поиграть в игры или полазать в социальных сетях, если есть интернет, — все-таки живем в сельской лесной местности. Параллельно разбираются лесные материалы, оформляются или дооформляются документы, проверяется наличие ошибок, составляется план работы на следующий день. Порой бумажные дела занимают столько же времени, сколько и «натурные лесные», а вся работа длится весь день и прерывается только на сон.

В таких командировках есть выходные, но они не строго регламентированы. Например, если в будни на улице ненастье, дождь, снег, град, то можно перенести работу на выходные дни.

Большую часть года я в командировках.

За восемь лет мне удалось поработать в десятках регионов нашей страны и посмотреть, как там живут люди, проникнуться. Мне очень нравилось работать возле больших городов, можно было махнуть туда на выходные погулять. Ведь когда ты месяцами работаешь в лесу и кроме зверей никого не видишь, такие «разгрузочные» дни очень необходимы. Не будь этой работы, я вряд ли посетил бы в ближайшем будущем Казань и Уфу, Екатеринбург и Тюмень, Воронеж и Белгород.

А бывало, нас селили в глухую деревню с тремя домами и пятью жителями, без связи и интернета. Это тоже интересный опыт, единение с природой. Хотя, признаться, мне, как современному человеку, уже скучновато без благ цивилизации. Представьте, что вы летом в деревне у бабушки. Как бы вам интереснее было бы жить: с интернетом и фильмами онлайн или в информационном вакууме? И так месяц или полтора.

У нас считается, что ты отработал полный полевой сезон, если в течение года суммарно больше шести месяцев провел в командировках. За восемь лет работы у меня вышло четыре или пять полных полевых сезонов. В прошлом году не хватило дней, но в моем случае это было связано не с пандемией, а скорее с длительностью сдачи отчетов.

Подработки

В любом из регионов в течение полевого сезона может подвернуться халтурка в виде помощи другим филиалам, если они просят об этом. По такому принципу я работал несколько раз в Татарстане и Воронеже. Это была официальная подработка с официальной оплатой.

После окончания полевого сезона единственное, чего хочется, так это отдохнуть. Из-за специфики работы в отпуск могут отпустить или зимой, или ранней весной, когда в лесу лежит снег и проведение лесоустроительных и лесоучетных работ невозможно. Чаще всего все стараются привязать отпуск к Новому году — прямо перед ним или после новогодних праздников. Основной отпуск — 28 дней, и есть дополнительный за работы в полевых условиях и стаж работы — еще 12—15 дней.

В совокупности с новогодними праздниками получается, что отдыхать приходится около двух месяцев.

Первый месяц о работе даже слышать не хочется, по инерции еще несет, и дома быть нет никакого желания. Мои родители живут в другом городе, ездил в отпуск к ним. С друзьями старались куда-то съездить или просто провести время вместе. Во второй месяц отпуска уже начинаешь скучать и мечтать о новых интересных путешествиях, работе в новых местах и знакомствах с новыми людьми.

Доход

Из-за сезонности работы доход нельзя считать помесячно. Например, зимой или ранней весной, работая в конторе, я получал 12—15 тысяч рублей, а в полевой сезон летом и осенью — 30—40 тысяч, не считая командировочных, которые у нас называются «полевка». В среднем последние пару лет мой годовой доход составлял 450—500 тысяч заработной платой, премиями, отпускными и еще 60—90 тысяч рублей — полевкой.

Старожилы, которые много повидали на своем веку, говорят, раньше в нашем филиале было 250 человек и всем находилась работа, платилась достойная зарплата, а сейчас 32 человека, включая юриста, бухгалтеров, сторожа, уборщицу, кочегара, водителей, которые в вопросах лесоустройства и не разбираются. Специалистов не осталось. А откуда им взяться, если зарплата 20—25 тысяч рублей? Как говорится, все кушать хотят. И желательно не просто хлеб да воду, а еще и колбаску.

Расходы

Деньги тратятся в основном на еду — в месяц выходит 10—15 тысяч рублей. В еде себе ни в чем стараюсь не отказывать, люблю готовить необычные, новые для себя блюда, поэтому бюджет страдает от этого. В принципе, одному можно прожить и на 7—8 тысяч, я считаю.

Иногда в голову приходит спонтанное или не очень желание купить себе какую-то бытовую технику или новый телефон. Обычно с этой идеей живу пару-тройку дней, а если желание не пропадает и я действительно понимаю, что буду пользоваться этой вещью, покупаю. Так, например, пару лет назад у меня появился сноуборд со всей необходимой экипировкой.

Финансовая цель

Хочу в ближайшее время купить собственное жилье. Когда-то я решил, что ввязываться в ипотеку — не очень хорошая идея, и стал откладывать на квартиру, не особо веря в успех затеи в ближайшем будущем. Сейчас понимаю, что без ипотеки в наше непростое время свою жилплощадь не приобрести. Все накопленные до этого времени деньги пойдут на первоначальный взнос.

Я не откладываю каждый месяц, завел отдельный счет, и если у меня на карточке после всех трат и откладывания денег на жизнь остается больше 50 000 ₽, то я перевожу эти свободные деньги на счет и как будто забываю о них. Иногда этот счет пополняется раз в два месяца, иногда — раз в полгода. Но я и не ставлю цель накопить, это, можно сказать, излишки, чтобы не шиковать в следующий раз при походе в магазин.

Будущее

Конечно, было бы интересно проработать всю жизнь инженером-лесоустроителем, побывать в каких-то новых местах, например на Дальнем Востоке. Или вернуться туда, где уже был однажды, посмотреть, как все изменилось, пообщаться с людьми, с которыми работал.

Только жизненные обстоятельства изменились, и я сменил работу, но не буду торопиться и рассказывать о своих планах.