Что такое Болонская система образования

После 20 лет участия Россия отказалась от Болонской системы.

Болонская система — это декларация с рядом принципов, которые объединяют университеты стран-участниц. Это не организация, откуда можно выйти или кого-то исключить — наблюдательная группа Болонского процесса (Bologna Follow-Up Group, BFUG) может только приостановить представительство страны в комиссиях и рабочих группах.

Разберем, что собой представляет Болонский процесс, за что его ругали и хвалили и что будет с российским высшим образованием.

О чем расскажем в статье

- Что такое Болонская система образования

- Суть Болонской системы образования

- Основные принципы Болонской системы

- Чем Болонская система отличается от советской и российской

- Болонская система в России

- Плюсы и минусы Болонской системы

- Отказ России от Болонской системы: причины и последствия

- Чем заменят Болонскую систему

Что такое Болонская система образования

В 1998 году в Париже на встрече в честь 800-летия Сорбонны министры образования Италии, Германии, Великобритании и Франции подписали Сорбонскую декларацию — договор, который определил единые стандарты европейского образования.

В декларации это звучит так: «Университеты появились в Европе почти 800 лет назад. В те давние времена студенты и преподаватели могли свободно перемещаться и быстро распространять знания по всему континенту. Сегодня же лишь немногие из выпускников высших учебных заведений имеют опыт обучения за пределами своей страны».

Чтобы сделать образование мобильным, а выпускников — востребованными на рынке труда, в декларации прописали ряд принципов:

- перейти к единой системе обучения, которая состоит из бакалавриата, магистратуры и докторантуры;

- дать возможность студентам и преподавателям хотя бы семестр учиться за пределами страны;

- ввести единую шкалу оценки — учебные кредиты, которые показывают, сколько времени было уделено той или иной дисциплине.

19 июня 1999 года в итальянском городе Болонье министры образования 29 стран обсудили перспективы Сорбонской декларации. Итогом встречи стала Болонская декларация о создании «Зоны европейского высшего образования».

Собрания участников Болонской декларации проходят каждые два года, на них решают важные стратегические задачи. Например, в 2020 году в Риме утвердили принципы развития Болонской системы к 2030 году. Образование должно стать:

- Инклюзивным — каждый человек имеет равные права на обучение.

- Инновационным — будут появляться новые методы обучения, преподавания и оценки студентов.

- Взаимосвязанным — чтобы сохранить мобильность студентов и обмен знаниями.

Страны болонского процесса

| 1999 | Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Исландия, Норвегия, Швейцария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Португалия, Македония, Финляндия, Франция, Швеция, Нидерланды |

| 2001 | Лихтенштейн, Турция, Хорватия и Кипр |

| 2003 | Россия, Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Ватикан, Сербия |

| 2005 | Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина |

| 2007 | Черногория |

| 2010 | Казахстан |

| 2015 | Беларусь |

Страны болонского процесса

| 1999 | Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Исландия, Норвегия, Швейцария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Португалия, Македония, Финляндия, Франция, Швеция, Нидерланды |

| 2001 | Лихтенштейн, Турция, Хорватия и Кипр |

| 2003 | Россия, Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Ватикан, Сербия |

| 2005 | Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина |

| 2007 | Черногория |

| 2010 | Казахстан |

| 2015 | Беларусь |

Суть Болонской системы образования

Суть системы в том, чтобы создать единые образовательные стандарты. Это поможет студентам, выпускникам и сотрудникам передвигаться между странами и университетами. Так они смогут передавать знания, получать новый опыт, преподавать и проводить исследования. В дальнейшем студент сможет трудоустроиться в европейские компании и быть конкурентоспособным специалистом.

Европейское образование заточено на рынок труда. Для университетов важно, чтобы студенты оканчивали вуз и шли работать уже с практическими навыками. Учащимся предлагают выбирать дисциплины, которые пригодятся при работе, принимать участие в исследованиях, продолжать учебу в разных университетах и, если ситуация на рынке труда того требует, менять специализацию — для этого подходит магистратура.

Основные принципы Болонской системы

Три степени образования: первая — бакалавриат, вторая — магистратура, третья — докторантура. Приступить к следующей степени можно только после окончания предыдущей.

Кредиты по типу ECTS (European Credit Transfer System). Европейская кредитная учебная система — это система, по которой оценивают прогресс студента в освоении дисциплины. Кредиты показывает количество учебных часов. 1 кредит равен 36 академическим часам.

Учитываются не только те кредитные единицы, что студент заработал на бакалавриате или магистратуре, но и любое обучение, которое он проходил в течение всей жизни. Чтобы перевестись на следующий курс или поступить в магистратуру, студенту нужно набрать определенное количество кредитов. Для диплома бакалавра студенту нужно набрать от 180 кредитов, магистра — 300.

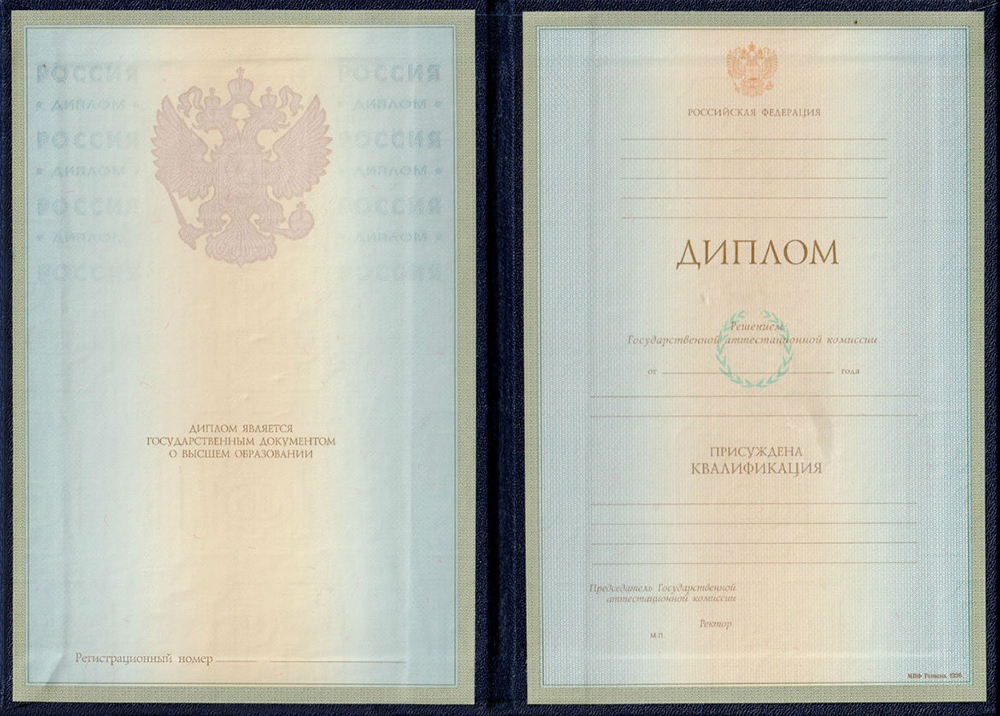

Приложение к диплому. В него выписывают список дисциплин, которые студент изучал на программе, количество часов по каждому предмету и количество зачетных единиц.

Мобильность студентов и преподавателей по европейским университетам. Можно начать работу или учебу в одном вузе, а в процессе перевестись в другой.

Развитие сотрудничества в области качества образования, а также обеспечение трудоустройства выпускников.

Чем Болонская система отличается от советской и российской

По советской системе все студенты оканчивали специалитет, обучение в университетах было бесплатным. После распада Советского Союза образование продолжало двигаться в том же направлении: студенты продолжали учиться на программах специалитета, но появились не только бюджетные, но и коммерческие места.

Советский специалитет отличался от бакалавриата в первую очередь количеством часов в учебном плане: для получения диплома требовалось не менее 300 кредитных единиц, на бакалавриате — от 120 до 240. Учеба на советском специалитете длилась 5—6 лет, а после можно было сразу поступить в аспирантуру, минуя магистратуру.

В СССР после окончания учебы каждый студент должен был отработать три года по распределению, уйти с предприятия можно было только по истечении этого срока. После распада Советского Союза эта система не сохранилась, и рабочие места для студентов уже не гарантировали. Болонская система отдает инициативу студенту: он сам может выбирать дисциплины, которые пригодятся для работы.

Болонская система позволяет по инициативе студента продолжить обучение в другом университете, включая и вузы в других странах. Советская система высшего образования не предусматривала таких переходов.

Болонская система в России

Когда и почему Россия присоединилась к Болонскому процессу. Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года.

Это нужно было для того, чтобы установить сотрудничество с другими странами и повысить конкурентоспособность российских университетов на мировом рынке. Это позволило бы студентам стать более мобильными: учиться по обмену, получать опыт и проходить практику за границей, а еще привлекло бы в страну иностранных абитуриентов, которые учились бы платно и приносили дополнительный доход.

Требования для перехода к Болонской системе. Чтобы страну приняли в Болонский процесс, она должна соответствовать требованиям декларации:

- внедрить систему образования, состоящую из бакалавриата, магистратуры и докторантуры;

- ввести шкалу оценки в учебных кредитах;

- привести учебные программы в соответствие с европейскими стандартами;

- выдавать вместе с дипломом приложение с оценками и количеством часов.

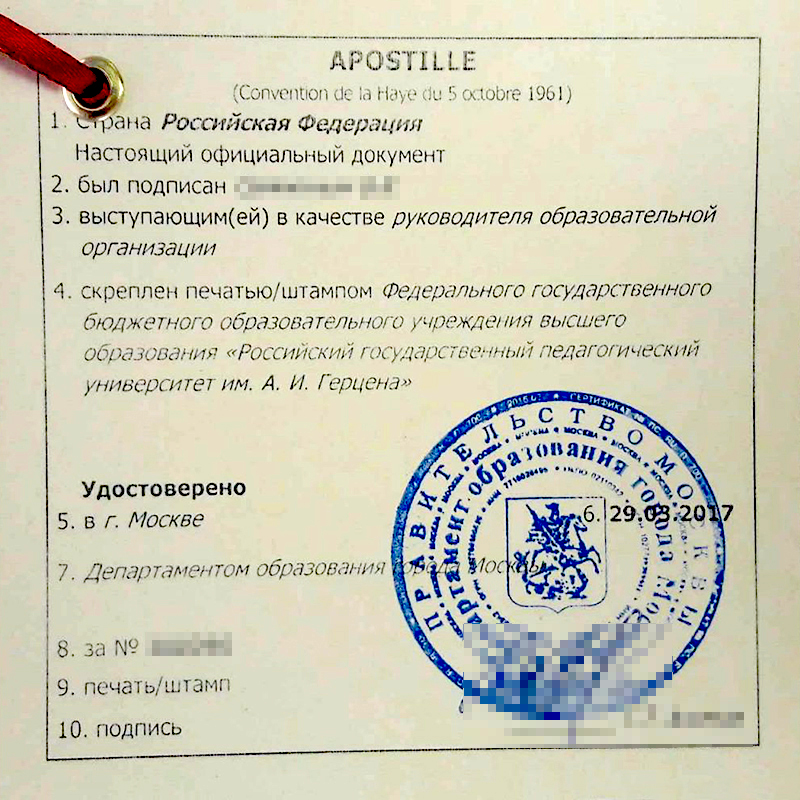

Как подтверждать диплом при поступлении за границу. Процедура признания диплома бывает двух видов: консульская легализация и апостилирование. Какой тип процедуры необходим, зависит от страны, где будет учиться студент, уточнить это можно на сайте консульства или посольства.

Апостилирование — это простая процедура признания и легализации, когда орган иностранного государства ставит штамп на копиях или оригиналах документов. Например, в Италии апостиль ставят в прокуратуре, Procura della Repubblica.

Консульская легализация сложнее: студенту нужно перевести документ и нотариально заверить его, а после — заверить его в посольстве РФ в консульском отделе.

Россиянам не нужно подтверждать диплом только в тех странах, с которыми заключен двусторонний договор, среди них: Абхазия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Беларусь, Болгария, Венгрия. Посмотреть полный список можно по ссылке.

Помимо подтверждения диплома студентам, которые поступают в магистратуру за границу, нужно пересчитать пройденные академические часы по дисциплинам в кредиты. Для поступления в магистратуру надо набрать от 180 до 240 кредитов. В некоторых вузах после пересчета часов выпускник специалитета может поступить сразу в аспирантуру.

Критика Болонской системы в России. С самого начала присоединение России к Болонской системе подвергалось критике преподавателей, ректоров вузов и депутатов. По мнению противников процесса, с переходом к бакалавриату и магистратуре снизилось качество знаний: из-за четырехлетнего бакалавриата сократилось количество часов на освоение профессии и практику, которая у студентов специалитета начинается на старших курсах.

Некоторые выпускники бакалавриата меняют специальность в магистратуре — значит, они не знают базу профессии. А мобильность студентов и выпускников приводит к оттоку квалифицированных кадров за границу.

Кроме того, критику вызывало и то, что цели, которые ставили при вступлении в Болонскую систему, не оправдались. Дипломы российских вузов не признают в западных странах без дополнительных процедур. Независимо от того, входит ли университет в Болонскую систему, у каждой страны свои требования к специальностям, поэтому количество часов и дисциплин может отличаться от российских программ. При переводе студенту нужен академический транскрипт — документ, в который выписывают пройденные дисциплины и кредиты по ним. Если кредитов не хватит, студента могут перевести на курс ниже, попросить пройти переаттестацию или сдать дополнительные экзамены.

Плюсы и минусы Болонской системы

Плюсы:

- Диплом единого образца позволяет перевестись в другой университет из списка участников Болонской системы.

- Система оценивания студентов с помощью кредитов стала унифицированной: кредиты по дисциплинам не теряются при переводе в другой вуз.

- Специальность бакалавриата можно поменять в магистратуре.

- Можно учить дисциплины и курсы, которые вам интересны.

Минусы:

- Отток специалистов за границу приводит к дефициту кадров в России.

- На бакалавриате изучают только основы профессии. Более глубоко специальность изучают в магистратуре, куда идут не все студенты.

- Бюджетных мест в магистратуре меньше, чем на бакалавриате.

- Часто работодатели считают бакалавриат неполным высшим образованием. Из-за этого сложнее найти работу.

Отказ России от Болонской системы

Причины и последствия выхода России из Болонской системы. В 2022 году члены BFUG решили приостановить представительство России в Болонской системе, а министр образования РФ Валерий Фальков назвал Болонскую систему «пережитым этапом» для страны и заявил, что Россия создаст собственную модель высшего образования. Все российские университеты вышли из представительства Болонской системы.

Из-за того, что члены BFUG приостановили сотрудничество с российскими университетами по Болонской системе, часть европейских вузов отказалась от сотрудничества с российскими вузами. В будущем может усложниться процедура признания диплома за границей — возможно, студентам придется сдавать дополнительные экзамены, чтобы подтвердить уровень образования, а перевод академических часов в кредиты будет занимать больше времени.

Переход России к новой системе образования займет несколько лет. Для абитуриентов большинства российских вузов во время ближайшей приемной кампании процесс поступления не изменится. Об исключениях расскажем ниже.

Что будет с дипломами бакалавров. Дипломы бакалавров не потеряют актуальности, поскольку пока остаются программы по подготовке бакалавров. Одна из причин оставить формат бакалавриата и магистратуры в том, что миллионы российских студентов уже получили образование по Болонской системе. Если ввести формат полного специалитета, то выпускники без степени магистратуры не будут конкурентоспособны на рынке труда. Поэтому бакалавры, как и раньше, могут начать работу после четырех лет или продолжить учебу.

Стоит ли сейчас поступать на бакалавриат и в магистратуру. Процесс перехода к новой системе образования не быстрый. Министр образования РФ уточнил, что перестройка «затянется на долгие годы вперед». Все программы сохранятся. Но студентам, которые планируют поменять специальность в магистратуре, стоит сделать это в ближайшие годы, пока такой переход возможен.

Как поступать в зарубежную магистратуру. Для поступления в зарубежную магистратуру требуется подтверждение диплома бакалавра или специалиста — процедура в этом случае не поменяется.

Чем заменят Болонскую систему образования

В России хотят создать систему высшего образования, которая будет сочетать специалитет и двухуровневый формат образования — бакалавриат и магистратуру. Принципы и основы новой системы будут разрабатывать и обсуждать с ректорами университетов.

В 2023 году запустили пилотный проект реформы системы образования. По нему высшее образование делится на новые уровни:

- Базовое высшее — оно охватывает бывшие бакалавриат и специалитет.

- Специализированное высшее, куда входят магистратура, ординатура и программы ассистентуры-стажировки.

- Профессиональное — новый уровень образования, к которому относится аспирантура. Раньше она считалась ступенью высшего образования.

Пилотный проект действует только в шести вузах: Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта, МИСиС, Московском авиационном институте, Московском педагогическом государственном университете, Санкт-Петербургском горном университете и Томском государственном университете. Новые программы ведут набор абитуриентов параллельно с прежними бакалавриатом и специалитетом.

О планах распространить пилотный проект на другие вузы пока не говорили.

Что останется прежним. Бакалавриат и магистратура сохраняются. У студентов, как и раньше, есть возможность поступить на бакалавриат и продолжить учебу в магистратуре.

Российские выпускники по-прежнему смогут поступать за границу, даже если учились не по Болонской системе, процедура подтверждения диплома не изменится.

Что изменится. Пока новая система образования не утверждена, но уже известно, что программ специалитета станет больше.

Скорее всего, реформа затронет магистратуру. Сейчас, чтобы сменить специальность после бакалавриата, достаточно успешно сдать вступительные экзамены. В будущем поменять ее можно будет только на схожую. Например, если студент окончил бакалавриат по транспортной логистике, поступить на магистратуру по психологии он не сможет.

Новости из мира образования, советы по карьере и учебе, вдохновляющие истории — в нашем телеграм-канале: @t_obrazovanie