Я научная журналистка, мне 25 лет. Много лет я живу с чувством, что со мной что-то не так — и страхом, что это обнаружат другие люди.

В популярной психологии это чувство называют синдромом самозванца и чаще связывают с профессиональной деятельностью. Но я помню эти ощущения еще со школы.

Например, как я не верила, что кому-то может нравиться, как я выгляжу и говорю. Это мешало мне сближаться с людьми: вместо того чтобы быть искренней, я старалась казаться другим интересной, умной, не слишком грустной и странной.

А когда я начала работать, это чувство мешало мне попросить адекватную зарплату. Я сомневалась в своей компетентности как специалиста и постоянно беспокоилась, что это обнаружат руководители и уволят меня.

Сейчас я гораздо увереннее в себе. Прежде всего — благодаря четырехлетней психотерапии. Я научилась относиться к себе с добротой и сочувствием в те моменты, когда просыпается синдром самозванца. Вот моя история.

Каким было мое детство

Моя мама всегда была строгим и критически настроенным ко мне человеком. Не было таких достижений, за которые она могла меня похвалить без всяких «но». Например, когда я научилась читать, прабабушка захотела продемонстрировать достижение моей матери. Та послушала и спросила: «А почему по слогам?»

Если в дневнике стояла пятерка с минусом, мама спрашивала, за что минус. Мой почерк был ужасным, моя манера читать стихи, которые я учила наизусть, — невыразительной, мое тело — «слишком толстым». Чтобы нравиться маме, пришлось бы стать совершенно другим человеком. Какое-то время я даже пыталась соответствовать ее стандартам.

Мою неуверенность в себе подпитывали проблемы со сверстниками — нравиться им тоже не получалось. Пока я была ребенком, живые люди казались мне совсем не такими интересными, как литературные персонажи. Только став подростком, я наконец ими заинтересовалась. Но как общаться — не знала совершенно.

Каким-то чудом я все же подружилась с несколькими одноклассницами. Они поддерживали меня, когда мне было плохо, но считали меня странной. Я не улавливала сарказм и воспринимала все буквально, что не раз становилось предметом шуток.

Рассказывая что-то, я хотела быть максимально точной, говорила долго и описывала все детально. Такую манеру речи считали занудной и просили быстрее перейти к сути истории. Я легко могла расплакаться от обиды и злости и все время была грустной, и это воспринималось как что-то неловкое.

Отношение подруг было таким же, как внутри семьи: я чувствую, думаю и веду себя неправильно, не так, как остальные. Я пробовала казаться более «нормальной»: смеяться вместе со всеми, даже если не понимаю шутки, слушать ту же музыку и смотреть те же фильмы, что и мои подруги, наблюдать за тем, как они говорят, и говорить так же. Получалось не слишком успешно.

В итоге я выросла человеком, который считает свои достижения случайными и боится неудач и ошибок, а также уверен, что обманывает тех, кто считает его умным, талантливым, успешным и интересным. Это и есть признаки синдрома самозванца.

Почему появляется синдром самозванца?

Появление синдрома самозванца — результат взаимодействия разных факторов. Один из них — это неблагоприятный детский опыт. Когда родители постоянно требуют от ребенка быть идеальным и критикуют, потому что быть идеальным никто не может, это легко превращается в страх, что тебя отвергнут, стоит показать настоящего «неполноценного» себя. И этот страх многие приносят и во взрослую жизнь.

Ситуации, которые человек переживает взрослым, например поступление в вуз, выход на новую работу, вызывают социальную тревогу — «что о тебе подумают другие?» — и тоже могут активировать синдром самозванца.

Определенные личностные особенности — тоже плодотворная почва для развития синдрома самозванца. Прежде всего, это сниженная самооценка и перфекционизм — стремление делать все безупречно и достичь вершин, не важно в чем: карьере, материнстве, внешности.

Как синдром самозванца мешает жить

Нередко взросление приглушает страх, что окружающие поймут, что человек «не такой». Но у меня этого не произошло. Синдром самозванца не ушел полностью даже после того, как я окончила университет. Вот как он проявлялся.

Сомнения в своей компетентности. Я не раз упускала возможности для развития карьеры из-за убеждения, что недостаточно умна, талантлива и мало что умею, — и страха, что это станет всем известно. Хотя я хорошо знала немецкий и легко могла отправиться по обмену в Германию на целый семестр, я так и не решилась подать документы. Я страстно любила один журнал и годами мечтала писать для него, но ни разу не предложила себя как автора, чтобы не опозориться перед любимой редакцией.

Предлагать себя в качестве сотрудника я тоже не могла, потому что не считала свои навыки ценными. Почти все мои работодатели находили меня сами, а я соглашалась на любую работу и любую зарплату.

На первой работе мне платили 14 000 ₽ — я училась на втором курсе и помогала в отделе маркетинга. На этом месте я проработала четыре года, до окончания университета, и за это время моя зарплата увеличилась незначительно — в 2019 году я получала всего лишь 18 000 ₽.

Сейчас я понимаю, что это немного, учитывая мои навыки. Но тогда мне казалось: я не делаю ничего, за что стоит платить. Скромная зарплата даже успокаивала мою тревогу: мало денег — меньше ожиданий, а значит, никто не обнаружит, что я так себе профессионал.

Когда я ушла на фриланс, мне предложили написать статью для одного издания — об эффективности антидепрессантов. Тема — сложная, требования — привлечь научные исследования и разобраться в нейрохимии, гонорар — в два раза больше, чем мне предлагали когда-либо за тексты. Страх показать, что я ничего не умею, был таким сильным, что я неделю не могла начать писать.

Но я справилась. После нескольких статей для этого издания мне предложили должность редактора — авансом, опыта мне не хватало. Два месяца испытательного срока прошли так: в будни днем я работала, по ночам просыпалась и проверяла по десять раз, нет ли в тексте ошибок, а на выходных не могла заставить себя выйти из дома и лежала на кровати, думая, когда же меня наконец уволят.

За неделю до конца испытательного срока я решилась спросить у своей начальницы, собираются ли меня уволить. Она удивилась. Оказалось, я отличный сотрудник и сомнений, что я остаюсь, у нее не было. Но моя тревога никуда не делась. Как минимум раз в месяц она доходила до такого уровня, что днем я прокрастинировала из-за страха написать плохой текст, а потом писала всю ночь, чтобы сдать его вовремя.

Языковой барьер. Я неплохо знаю английский и немецкий, но все равно мне бывает тяжело говорить на них. Чистота произношения сейчас не так важна, более того, критика акцента считается пережитком колониализма, — все это я отлично знаю. Но каждый раз, когда я произношу слово не так, как носитель языка, я хочу провалиться сквозь землю.

Если же я не могу вспомнить нужное слово или делаю ошибку в грамматике, то вовсе теряю способность говорить. В итоге я просто боюсь говорить на английском и немецком: стоит сказать пару слов, как собеседник поймет, что я плохо знаю язык, хотя это совсем не так.

Этот страх серьезно мешает мне в работе. Я журналистка и часто беру интервью у экспертов, в том числе — иностранных. Каждый раз, когда мне предстоит интервью на английском, я предвкушаю унижение и трачу огромное количество времени на подготовку.

Даже это не всегда спасает: один раз я так нервничала, что несколько раз извинилась перед собеседницей за свой плохой английский. Много раз после таких интервью я лежала на кровати день или два и думала, что мои работодатели как-то узнают о моем провале и уволят меня.

Страх показаться слишком странной. Школьные подруги и члены семьи много раз давали мне понять, что мои чувства, мысли и действия неправильные, не такие, как у большинства людей. Моя склонность подробно анализировать свои эмоции и поступки других людей, любовь к словам вроде «конвенциональный» или «панацея», многословность, гиперэмоциональность, из-за которой я легко могу расплакаться, — все это считается чем-то стыдным, что стоит контролировать и прятать от других.

Когда я с кем-то говорю, то переживаю, что скажу что-то странное и тем самым оттолкну от себя человека, потому что он поймет: на самом деле со мной что-то не так. Эта тревога обостряется, когда я устала, уже тревожусь и страдаю от депрессии.

Чем синдром самозванца отличается от низкой самооценки?

Низкая самооценка свойственна людям с синдромом самозванца, но это не одно и то же. Самооценка — это восприятие себя, которое более-менее постоянное, устойчивое.

Синдром самозванца же проявляется прежде всего при социальном взаимодействии — тогда, когда появляются другие люди. Человек сомневается, что он настолько же компетентный, насколько его воспринимают окружающие. Он опасается, что сейчас всем станет ясно, что он ни в чем не разбирается, хотя люди думали, что он или она компетентный человек.

Синдром самозванца встречается и у людей, чья самооценка устойчивая и адекватная. Например, человек с нормальной самооценкой может почувствовать себя самозванцем, когда начинает новое дело, ожидает от себя высоких результатов и полагает, что и другие ожидают от него того же.

Как я обратилась к специалистам

В феврале 2018 года, будучи студенткой предпоследнего курса, я обратилась в психоневрологический диспансер — от отчаяния: неприятности случались одна за другой, и к февралю я уже могла только лежать, смотреть в потолок и плакать. Врач поставила мне диагноз «расстройство адаптации» — это состояние, когда психика не выдерживает стресса и возникают депрессивные симптомы, и прописала антидепрессант и транквилизатор. Сразу после этого мне стало лучше, сомнения в себе прошли, и я даже смогла решиться пройти конкурс и уехать в Германию на стажировку.

Тем не менее диагноз психиатра из ПНД оказался неверным: через пару лет я выяснила, что практически с детства живу с биполярным аффективным расстройством. Люди с этим расстройством переживают и эпизоды депрессии, и эпизоды мании — это «слишком хорошее» настроение, когда человек сверхвозбужден, мало спит, быстро говорит, фонтанирует идеями, не может сосредоточиться и считает себя грандиозным. После мании снова начинается депрессия, иногда бывает нормальное настроение, не слишком плохое и не слишком приподнятое, — и так до бесконечности.

У биполярного расстройства есть разные типы. В моем случае мании не бывает, но бывает гипомания — ее «мягкий» вариант. В этом состоянии синдром самозванца полностью исчезает. Я считаю себя необычайно умной и талантливой. Чувство приятное, но длится оно недолго.

После гипомании я погружаюсь в депрессию или смешанное состояние — смесь депрессивных и гипоманиакальных симптомов. Синдром самозванца возвращается. Насколько сильно он выражен, зависит от тяжести депрессии: чем хуже настроение, тем негативнее мое отношение к себе и сильнее страх разоблачения. Еще синдром самозванца обостряется в моменты, когда я устаю, переживаю стресс, делаю ошибки в работе или получаю ответственное задание, с которым боюсь не справиться.

Гипомания у меня бывает редко, депрессия и смешанное состояние — гораздо чаще. Поэтому большую часть времени я живу, считая себя самозванкой.

После диагностики психиатр направил меня к психотерапевту. Месяц я ходила на встречи с ним, хотя тогда я ничего не знала о психотерапии и предпочла бы обсуждать свои проблемы с подругой за бокалом вина. Как только выписанные врачом антидепрессанты подействовали и мне стало легче, я перестала ходить на сессии.

Эффект от таблеток длился недолго. Через пару месяцев он сошел на нет, и я вернулась на психотерапию — уже со словами, что готова разбираться с разными проблемами, в том числе — с сомнениями в себе. Постепенно я начала понимать, зачем нужна психотерапия, привыкать и уважать своего психотерапевта — и до сих пор встречаюсь с ним.

Мой психотерапевт работает преимущественно в экзистенциальном методе. Его базис — это экзистенциальная философия. Главная задача человека, согласно этой философии — стремление к экзистенции, то есть к становлению неповторимой личностью.

Стать той самой неповторимой личностью человеку мешает страх перед экзистенциальными данностями. Это проблемы, которые невозможно решить, с ними просто приходится сосуществовать: смерть, одиночество, свобода в паре с ответственностью и отсутствие смысла. Все другие, более очевидные проблемы человека, в том числе и синдром самозванца, — отзвук страха перед этими данностями и попыток этот страх игнорировать.

Я встречаюсь с психотерапевтом каждую неделю онлайн — это удобнее и для него, и для меня. Когда мы перенесли встречи из ПНД в частную практику, я стала платить 1500 ₽ за сеанс. Это значительно меньше, чем средняя стоимость психотерапии на рынке — и гораздо меньше, чем заслуживает мой психотерапевт. Недавно он наконец согласился увеличить свой гонорар до 2500 ₽ за сеанс.

Как я почувствовала эффект от психотерапии

Сложно сказать, что именно в моей психотерапии помогает мне стать увереннее в себе — из-за того, что этот метод сложный и не такой прямолинейный, как популярная сейчас когнитивно-поведенческая психотерапия. Но я хорошо помню встречу, когда мое отношение к себе резко изменилось.

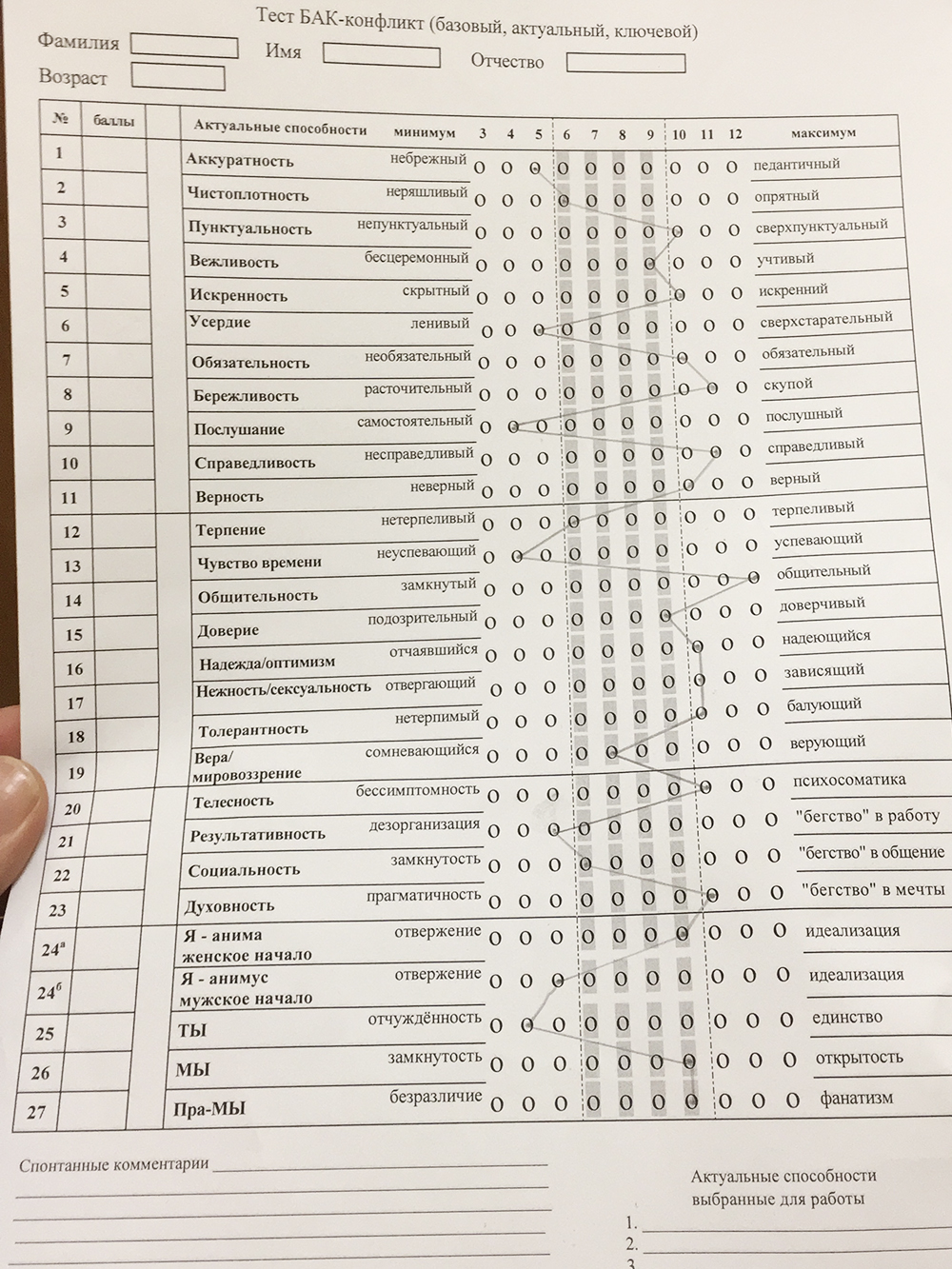

На той встрече психотерапевт вручил мне результаты теста, который я до этого прошла. На листе были разные качества и шкала для изменения их выраженности — от 3 до 12. Выраженность качеств должна была оценить я сама. По результатам выходило, что я неаккуратная и неуспевающая, то есть не чувствующая времени. С этим я согласна. Еще я немного ленивая — что могло быть правдой в то время, когда я заполняла тест: тогда я была еще студенткой. Думаю, сейчас результат был бы обратный.

Также оказалось, что кроме того я вежливая, самостоятельная, искренняя, обязательная, верная, справедливая и толерантная.

Результаты как будто описывали совершенно другого человека. По крайней мере, так показалось мне. Я отправила описание друзьям, но они не удивились. «А что, ты не знала, что ты такая?» Тогда я подумала: я бы с радостью дружила и работала с человеком, чей портрет очертил тест. Но если мне нравятся такие люди, как я, то почему постоянно боюсь, что кто-то увидит меня настоящую?

Тест — наиболее конкретный пример познания себя на сессиях с терапевтом. А знание себя — противоядие от синдрома самозванца. Чем внимательнее я к своим достижениям, тем больше уверена: я компетентный сотрудник и не обязана работать ночами и на выходных, чтобы не обнаружить перед руководителем беспомощность.

Есть еще несколько приемов, о которых мне рассказал психотерапевт и которыми я пользуюсь.

Дневник достижений. Человек с синдромом самозванца систематически не замечает свои достижения и считает их просто удачей. И в этом ключевая проблема: если ты не можешь назвать ни один пример, когда бы ты достиг успеха, знать свои сильные стороны и считать себя компетентным не получается.

Замечать успехи помогает дневник достижений — бумажный блокнот или файл на компьютере для записи всего, что можно считать победой, пусть даже крошечной. В нем также стоит фиксировать все хорошее, что о вас говорят родственники, друзья и коллеги.

Я не веду дневник достижений постоянно, но периодически мысленно или письменно вспоминаю, что ценного успела сделать в жизни. Я отмечаю не только карьерный рост, но и менее очевидные вещи: чему я научилась вне работы, насколько улучшились мои отношения со своим телом, скольким бездомным котам я помогла и так далее.

Практики самосострадания. Самосострадание — это сочувственное, доброе отношение к самому себе. Оно помогает легче относиться к неудачам и принимать свои особенности без осуждения.

Чтобы развить в себе самосострадание, стоит использовать упражнения исследовательницы из Техасского университета Кристин Нефф. Мое любимое — это «Поддерживающее прикосновение».

Задача человека, который делает это упражнение, — передать самому себе ощущение поддержки, заботы и доброты через тело. Все просто: нужно обнять самого себя, положить руку на сердце или щеку, погладить руки — вариантов прикосновений много. Мне больше всего нравится поглаживать живот.

Важно, что, пока вы выполняете упражнение, нужно спокойно и глубоко дышать, замечать тепло и давление от прикосновения и наблюдать за чувствами, которое оно вызывает.

Кристин Нефф рекомендует повторять упражнение несколько раз в день в течение как минимум недели, а также в моменты, когда вы нуждаетесь в утешении и спокойствии.

Поддерживающее окружение. Психотерапевт дает опыт сострадания и принятия и через этот опыт учит относиться к себе с добротой и сочувствием. Но одного психотерапевта недостаточно, чтобы побороть синдром самозванца.

Чтобы перестать чувствовать себя недостойным справедливой зарплаты, отдыха и нормального отношения и избавиться от желания скрывать себя настоящего, стоит окружить себя правильными людьми. Правильные люди — это те, кто не обесценивают ваши достижения, не сравнивают вас с другими и не заставляют чувствовать себя неправильным человеком. Они, наоборот, готовы напомнить о ваших достоинствах и успехах, когда синдром самозванца переходит в стадию обострения.

Мне это помогло. Когда я сменила круг общения на более поддерживающий, то стала спокойнее относиться к возможности ошибиться. Речь не только о друзьях. Коллеги, с которыми я работаю последние несколько лет, с пониманием и сочувствием относятся к депрессии и не считают ее признаком лени и слабости. На моих первых работах это было не так — и я чаще считала себя самозванкой, хотя на мне было гораздо меньше ответственности.

Как психотерапия помогла мне принять себя и увеличить доход

На прошлой работе я получала гораздо меньше, чем мои коллеги-редакторы и специалисты других компаний на сопоставимых должностях. Маленькая зарплата — тоже следствие синдрома самозванца. На собеседовании я попросила не столько, сколько стоит мой труд, а сколько мне более-менее комфортно получать, не страдая от тревоги.

Будь сумма больше, я бы постоянно переживала, что недостойна этих денег, что скоро все это поймут и уволят меня. Кроме того, тогда мне казалось: предлагая работу, издатель журнала делает мне одолжение, за которое я должна быть благодарна.

Через полгода, после долгих разговоров с психотерапевтом и коллегами, я решилась обсудить первую прибавку к зарплате. Разговор прошел легко — и мне сразу увеличили зарплату на 36%.

Но парадоксальным образом синдром самозванца только обострился. Я чувствовала себя так, будто обязана работать еще усерднее, чтобы не разочаровать издателя, взяла на себя дополнительную работу и месяц работала без выходных, иногда — вечерами и ночами.

Эту историю я долго обсуждала с психотерапевтом. Еще через полгода я снова предложила платить мне больше — и издатель согласился, потому что, во-первых, моя зарплата все еще была меньше, чем у коллег, а во-вторых, я оказалась толковым сотрудником, которого к тому же пытались переманить к себе другие компании.

Я стала получать почти в два раза больше, чем когда начала работать в издании — хотя прошел всего лишь год.

Получив вторую прибавку, я сдержала чувство, что не заслуживаю такую зарплату, и не стала изматывать себя работой. В этот раз синдром самозванца почти не обострялся. Потом, когда я сменила работу, этот опыт пригодился: мне было уже не так трудно обсуждать зарплату, а когда мне не оплатили сверхурочную работу, я не промолчала и потребовала это сделать.

Нельзя сказать, что я избавилась от синдрома самозванца. Когда случается очередной эпизод депрессии, я снова чувствую, будто только притворяюсь компетентной, умной и талантливой. В такие периоды я редко с кем-то встречаюсь, чтобы никто этого не заметил, и все еще периодически злоупотребляю работой на выходных.

Но мои переживания насчет своей неполноценности не такие сильные, как раньше. Мысли о самозванстве мелькают в голове, но чаще как фоновый шум. Я умею их игнорировать, продолжать что-то делать и дожидаться момента, когда депрессия пройдет. Теперь я значительно реже работаю на выходных и вечерами.

Когда синдром самозванца стал ослабевать, я также обнаружила, что часто общаюсь с людьми, притворяясь другим человеком, чтобы не разочаровать и нравиться. Показывать тревогу и депрессию мне сложно даже близким. Вместо этого я превращаю их в шутки.

Сейчас я хочу избавиться от этих привычек и стать максимально искренней и открытой: постоянные попытки избежать разоблачения некомпетентности и странности мешают близости с другими. Еще на это приходится тратить много энергии, и лучше бы потратить ее на более полезные занятия.

Как не дать синдрому самозванца отравить тебе жизнь?

Прежде всего стоит понять: большинство людей хотя бы раз в жизни сталкиваются с синдромом самозванца. Это не неизлечимая болезнь, от которой невозможно избавиться, а психологическая особенность — неприятная, но поддающаяся корректировке.

Вот главное, что стоит сделать, если вы страдаете от синдрома самозванца.

Думать рационально. Попробуйте отстраниться от мысли, что с вами что-то не так и другие люди это обнаружат, и отнестись к ней критически. Спросите себя: действительно ли окружающие предъявляют настолько высокие требования к вам? Говорили ли они об этом — или вы сами это придумали? Насколько вы на самом деле компетентны и успешны в той области, которая сейчас объята сомнениями?

Продолжать действовать. Делайте то, что считаете нужным, вне зависимости от того, что говорит вам мозг. Он пытается защитить вас от любого социального неуспеха просто потому, что это его функция — обеспечить ваше выживание, угроза которого — остракизм. Иногда он старается слишком сильно, как гиперопекающая бабушка, которая не дает внуку делать что-либо самостоятельно.

Работать с перфекционизмом. Перфекционизм часто встречается у людей с синдромом самозванца. Стремясь к идеальному результату, перфекционист компенсирует страх показаться другим некомпетентным. Если такое стремление свойственно вам, лучше всего обратиться к психотерапевту. Если такой возможности нет, попробуйте, прежде чем приступать к новому делу, сформулировать, какой результат вы хотите получить и насколько возможно его добиться.

Знания о психологии и работе мозга, которые помогут выжить в этом безумном мире — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @t_dopamine.