«В России преобладает авторитарный стиль воспитания»: психолог — о травмах родом из детства

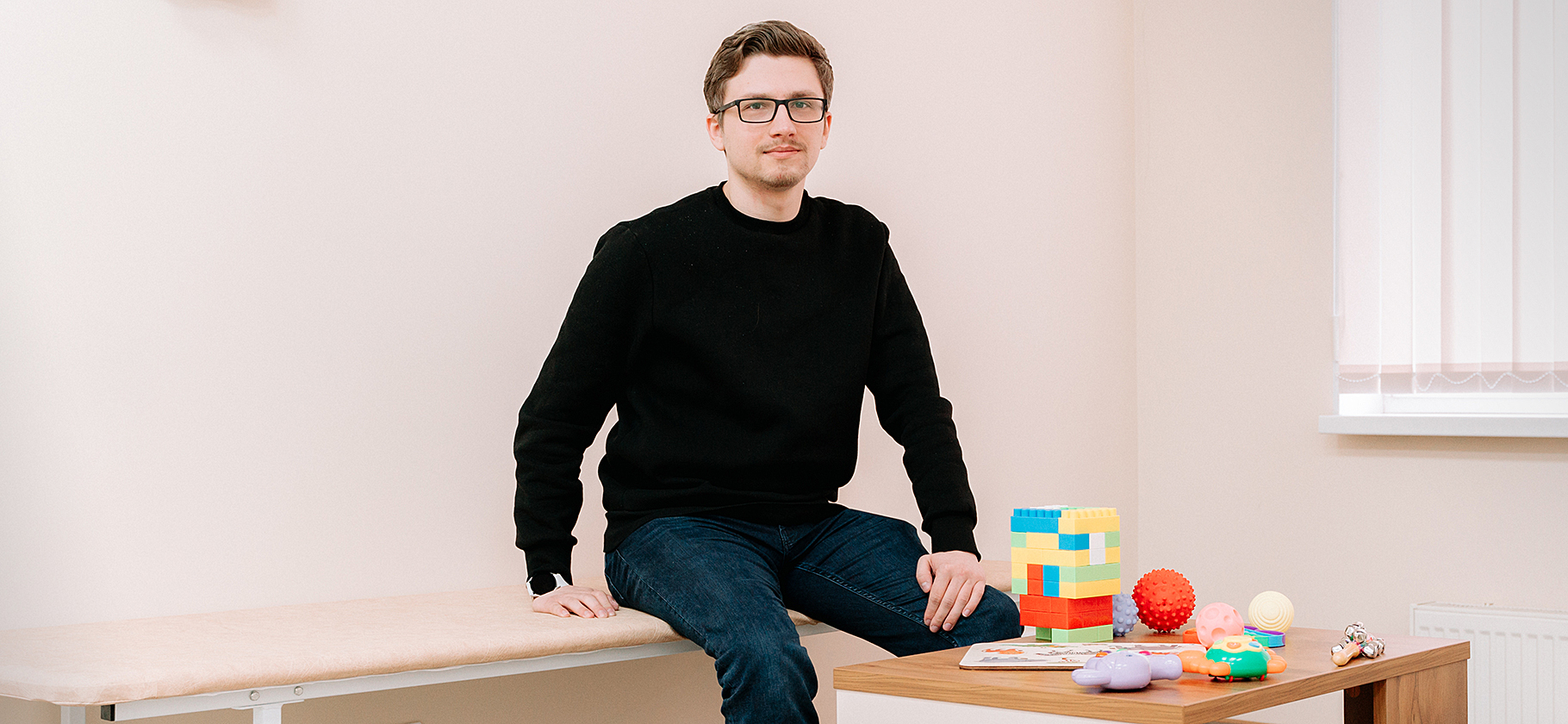

Интервью с психологом Ириной Парфеновой

Идеальное детство бывает только в книгах. В реальности же все родители допускают ошибки в воспитании.

Некоторые ошибки малозначительны, другие же отравляют жизнь ребенку, даже когда он вырастает. Например, приводят к низкой самооценке, мешают человеку самому строить семью и делают его несамостоятельным, зависимым от мнения родителей.

Какие стратегии в воспитании чаще всего используют в России и как они отражаются на повзрослевших детях, рассказывает психолог, автор телеграм-канала «Ментальный пирог» Ирина Парфенова.

— Родители по-разному воспитывают детей: кто-то строг, а кто-то почти все разрешает и ни за что не ругает. Что психологи знают о разных стилях воспитания?

— Психологи чаще всего выделяют три основных стиля воспитания: авторитарный, попустительский и демократический.

Авторитарный стиль воспитания характеризуется строгими правилами и дисциплиной, а также жесткими наказаниями за нарушения. В этом случае родители — абсолютные авторитеты. Ребенок чувствует себя за ними как за каменной стеной, при этом его особенности и желания не особо учитываются. Свобода и проявление инаковости подавляются. Бывает, что у ребенка право голоса отсутствует даже в самых базовых вещах. Например, родитель за него решает, голоден ли он, холодно ли ему.

Минус этого подхода — ребенок вырастает во взрослого без привычки прислушиваться к своим чувствам и желаниям. Он плохо понимает, кто он без родителя — потому что с ним особо не разговаривали. Ему рассказывали, как правильно, а как он хочет и что с ним вообще происходит — этого не было. Кроме того, он суров по отношению к себе — его внутренний критик как бы продолжает играть роль авторитарного родителя, все так же подавляя свободу и инаковость.

Человек, воспитанный авторитарными родителями, склонен выстраивать подобные отношения и занимать понятную ему роль — например, авторитарного супруга или, наоборот, жертвенную позицию ведомого. И так он отыгрывает родительский сценарий снова и снова.

Попустительский стиль воспитания — это когда родитель дает много свободы ребенку. Часто это бывает из-за того, что родитель очень много работает или в силу других обстоятельств или личных особенностей, например, тяжелой депрессии или зависимости от алкоголя, не способен нести ответственность за ребенка и предоставить ему должный уровень заботы и внимания. Он позволяет ребенку действовать самостоятельно, и тому приходится брать на себя слишком большую ответственность. Например, в случае алкоголизма родителя ребенок с малых лет учится следить, чтобы взрослый не выпил слишком много, чтобы не пропускал работу и т.д. Иерархия в семье переворачивается, и ребенок берет на себя роль родителя.

Насколько сильный ущерб наносит попустительский стиль воспитания, зависит от возраста ребенка. Для подростка свобода в воспитании не нанесет такого ущерба, как для малыша дошкольного возраста. Маленький ребенок во всем зависит от опекуна, воспринимает все происходящее в семье как норму и идеализирует родителя. А так как родитель идеализируется, отсутствие внимания с его стороны ребенок принимает на свой счет. Если у мамы и папы нет на тебя времени — значит, с тобой что-то не так, ты недостаточно хороший.

И вот это «я недостаточно хороший» остается с человеком, когда он вырастает, и может нанести вред его карьере и личным отношениям. Также в зрелом возрасте у него могут быть сложности с личными границами. Например, он может давать другим непрошеные советы или несправедливо винить себя за плохое настроение партнера. Человек испытывает трудности в понимании того, кто он, потому что не получает поддержки и обратной связи и чувствует себя нелюбимым, неинтересным.

Демократический стиль воспитания — с точки зрения психологов, наиболее здоровый. Родитель несет ответственность за ребенка и при этом сотрудничает с ним, находится в диалоге, интересуется мнением, учитывает желания. Он авторитетная фигура, на него можно положиться, он может защитить, но он также прислушивается к ребенку, спрашивает, чего тот хочет, и позволяет принимать самостоятельные решения — там, где это уместно. Понятно, что в разном возрасте это разные решения: трехлетка может выбрать себе игрушку, а пятнадцатилетний подросток — поехать с родителями на отдых или остаться дома.

— Почему родитель выбирает тот или иной стиль воспитания?

— Прежде всего, конечно, на выбор человеком стиля воспитания влияет то, как воспитывали его самого: риск повторить с собственными детьми то, что делали с тобой в детстве, высок. Однако это не единственный фактор, который влияет на детско-родительские отношения. Наиболее важные, на мой взгляд, следующие.

Личностные особенности родителя: возраст, степень эмоциональной зрелости, характер. Например, родитель с нарциссическим типом личности может воспитывать ребенка как свой проект: подкреплять успешность и послушность, стыдиться в ребенке проявления спонтанности и несовершенности. Такой родитель неосознанно формирует установку «тебя любят, когда ты это заслужил». А родитель с шизоидным типом личности может быть погружен в свой внутренний мир или мир книг, науки, компьютерных игр и т.д. Если в этот мир ребенок не вхож, он может себя чувствовать покинутым, стараться всячески заслужить внимание и расположения родителя. Ребенок рядом с таким родителем учится размышлять, фантазировать, при этом мир чувств и теплых отношений для него оказывается неизведан.

Перенесенные на личном опыте психологические травмы. Травма увеличивает вероятность того, что человек будет болезненно воспринимать что-либо, что хоть как-то ассоциируется с событиями, которые причинили вред. Или будет избегать похожего опыта.

Пример: женщина, потерявшая ребенка, может холодно относиться к последующим детям, чтобы не испытывать такой сильной боли в случае их потери. Или же женщина имеет опыт болезненного расставания — допустим, после развода ее родителей отец перестал с ней общаться, — и слишком сильно опекает детей, болезненно реагирует на их отдаление, например, желание переехать и жить отдельно.

Психические заболевания. Ребенок с малых лет вынужден адаптироваться к специфическому поведению родителя. Более того, часто дети не понимают, что это поведение специфическое. Таким образом, ребенок, чей родитель страдал шизофренией, могут иметь высокий уровень тревожности и трудности в общении с людьми. А дети, воспитанные человеком с депрессией, могут страдать от недостатка внимания и заботы, так как депрессивный родитель часто имеет трудности с уходом за ребенком. Также они могут иметь проблемы социализации, поскольку такой родитель может избегать общения и не участвовать в социальных мероприятиях.

Коммуникативные навыки и собственный опыт отношений родителя. Бывает, что родитель хочет как лучше, но в силу своего опыта не имеет конструктивных инструментов воспитания. Например, хочет поддержать, а начинает поучать и давать советы. Шутит вместо выражения гордости и благодарности.

— Какой стиль воспитания наиболее распространен в России?

— Согласно опросу, самые распространенные методы воспитания, которые сейчас применяют в России — это наставления, нравоучения. Их используют 76% опрошенных. Еще 31% россиян практикует ограничения в отношении телевизора, гаджетов и прогулок, 19% — постановку в угол, 13% — телесные наказания и только 8% — лишение карманных денег.

Это говорит о том, что в России авторитарный стиль воспитания преобладает над остальными. Что неудивительно: стиль воспитания во многом зависит от социокультурных норм времени и страны. Они закладывают определенные ценности, в соответствии с которыми человек потом выстраивает отношения в семье. Если руководство страны жесткое и авторитарное, это может привести к тому, что люди, в том числе в своей семье, станут более подозрительными и не будут доверять друг другу. А если стиль управления более открытый, это может способствовать развитию таких человеческих качеств, как доверие, уважение и толерантность.

Еще стоит иметь в виду: классификация стилей воспитания и деление их на такие типы, как авторитарный, попустительский и демократический, довольно упрощенная. Как родитель относится к своему ребенку, какие отношения с ним выстраивает, зависит от многих факторов. Например, от событий, происходящих в их жизни и вокруг них. Такие ситуации, как потеря работы и развод или более глобальные — политическая и экономическая нестабильность, — влияют и на то, сколько времени родитель уделяет ребенку и насколько внимателен к нему.

Кроме того, отношение к ребенку — не что-то определенное и неизменное, это процесс. Ребенок растет, его потребности меняются, а вместе с ними — и сложности, с которыми сталкивается родитель. Ни один родитель не идеален. Все мы люди, и что-то у нас может получаться хорошо, а что-то — не очень. И порой бывает, что родитель хорошо справляется с потребностями маленького ребенка, а когда тот созревает в подростка и становится отдельной личностью — сталкивается с его инаковостью и не очень понимает, что с этим делать. И в такие моменты вроде бы демократичный родитель может превратиться в авторитарного.

— Какие психологические травмы, связанные с детско-родительскими отношениями, распространены в России?

— Думаю, самая распространенная травма — нарциссическая. Она образуется, когда в раннем возрасте человек сталкивается с пренебрежительным и холодным отношением родителей. Его ядро личности не формируется из-за того, что у него нет возможности понять, кто он, и опереться на это знание. В отличие от человека без нарциссической травмы, он беззащитен перед чувством вины и осознанием собственного несовершенства, потому что не знает, в чем хорош и талантлив. В месте, где должно быть это знание и уверенность в своей ценности независимо от успехов, у него пустота.

Чтобы заполнить эту пустоту, человек с нарциссической травмой пытается получить от других подтверждение, что он хороший, и убедить в этом самого себя. Если наблюдать за ним, кажется, что он самовлюбленный. На самом деле за самовлюбленностью скрывается ощущение «со мной что-то не так» — настолько сильное, что осознание ошибки и собственного несовершенства вызывает в человеке чувство вины и стыда за себя. Потому-то он всеми силами и пытается предотвратить такие моменты и продвигает идею собственной грандиозности.

Сейчас особо остро чувствуется, как много в России людей с нарциссической травмой, — по нарративам в публичном пространстве, где много слов «героизм» и «достоинство» и патологической гордости. Соблазн примкнуть к таким идеям высок, особенно в тревожное время, однако за идеей, как правило, пусто: нет глубоких переживаний, а только грандиозная картинка.

— Почему так происходит: люди под 30 вдруг понимают, что все еще зависят от мнения родителей?

— Так часто бывает, когда какие-то задачи взросления не были решены. Условия в семье и отношения с родителями не позволили, например, сформировать ощущение самостоятельности или базовое чувство доверия. Это становится местом зависимости от родителя и не дает отделиться и сформировать свою идентичность — сепарироваться от родителей.

В дальнейшем человеку необходимо самостоятельно решить эти задачи через отношения с другими людьми. Это могут быть близкие отношения с партнером, где можно доверять, справляться со сложностями и получать поддержку в этих местах. Также личная психотерапия может стать помощником в этом деле.

— Многие взрослые люди не только зависят от мнения родителей, но и продолжают с ними жить. По данным ВЦИОМ, так делают около 9,5 млн человек 18—35 лет — это каждый четвертый россиянин. Почему так происходит и насколько это здоровая стратегия?

— Здесь снова хочется рассказать про сепарацию. Сепарация — это процесс постепенного отделения от родителей и формирования собственной личности. И происходить она может на разных уровнях.

Эмоциональный уровень — происходит тогда, когда мы начинаем формировать свою личность и отделяться от родительского влияния, мы начинаем отделять свои чувства и мысли от родительских. Когда мы становимся подростками, эмоциональная сепарация проходит еще более явно. Мы начинаем формировать собственные ценности и мнения, отделяя их от тех, которые были навязаны нам родителями.

Физический уровень — происходит тогда, когда мы физически отделяемся от родителей. Сначала рождаемся, начинаем ходить, идем в школу, потом — уезжаем учиться, переезжаем в свой дом и организуем свой быт.

Таким образом, совместное проживание с родителями может быть маркером, что на каких-то уровнях сепарация не произошла. Особенно если человек зависит от родителя в материальном или бытовом плане.

— Как пройти сепарацию от родителей уже во взрослом возрасте, какие действия предпринять?

— Сепарироваться — это не значит уйти от родителей и вычеркнуть их из своей жизни. Как раз за слишком гордым самодостаточным поведением часто прячется эмоциональная зависимость от матери или отца. Сепарироваться — это стать отдельной личностью и при этом сохранить хорошие отношения с близкими. Это непростая задача, и, как я уже говорила, помогают отношения с другими людьми. Иногда это партнер или друг, иногда психотерапевт, а иногда все вместе.

— Допустим, ты вырос, а обида на родителей за неидеальное детство осталась. Что делать?

— Обида — это, как правило, незавершенное горевание: желаемого не случилось, детство прошло, получить то, чего не хватило, уже невозможно, а отпустить ситуацию не получается. Справиться с обидой, принять то, что идеального детства у вас не будет, — уже ваша задача, а не родителей. И вовлекать их в этот процесс обычно нет смысла.

Если отношения все еще деструктивные, родители продолжают обижать, унижать и так далее — стоит не упрекать их в прошлых ошибках, так как это ситуацию не улучшит, а делать все, чтобы улучшить свою жизнь здесь и сейчас. Можно выстраивать с родителями новые отношения, более здоровые, если это возможно, уже с позиции взрослого. Можно держать удобную дистанцию, которая сохраняет связь с близкими и в то же время защищает от токсичного поведения. Или в крайнем случае прекратить отношения, если очевидно, что они наносят существенный вред.

Если же отношения с родителями хорошие, а у вас сохраняется желание обсудить то, что происходило в детстве, и есть уверенность, что родители не воспримут это в штыки, не будут защищаться и нападать, — сделать это можно, потому что потенциально такой разговор по душам может сделать отношения более глубокими. Обсуждение может принести облегчение в случае, если родители могут выразить сожаление и разделить с вами печаль о неслучившемся. Для такого разговора и самому нужно быть готовым говорить без осуждения и упреков, иначе это приведет к обратному результату.

Чтобы увидеть, над чем именно стоит работать лично вам, я предлагаю короткое упражнение — всего два вопроса, лучше всего отвечать на них письменно:

- Что ваши родители и учителя говорили вам во время вашего взросления такого, что не принесло никакой пользы или даже навредило?

- Что родители и учителя не говорили и не делали, но если бы делали — это пошло бы вам на пользу?

Ответ на первый вопрос — это то, за что вы не простили своих родителей, что не отгоревали. Сейчас это остается вашим уязвимым местом и делает вас зависимым от родителя, не давая отделиться.

Ответ на второй вопрос — то, в чем вы нуждаетесь и за что теперь придется взять ответственность на себя. Вы можете самостоятельно найти для себя то, чего вы не получили от родителей. Если, к примеру, вас унижали и не заботились о вас — научиться выстраивать уважительные теплые отношения, в которых всего этого не будет.

Знания о психологии и работе мозга, которые помогут выжить в этом безумном мире, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @t_dopamine